在核物理学的世界中,核子之间的相互作用远比原子物理中的电磁力复杂得多。这是因为核子内部由夸克和胶子组成,受强相互作用力约束,使得质子和中子像弹性的小袋子一样在原子核中彼此吸引与碰撞。原子核的行为完全被量子力学的规则所支配,令研究者们不得不采用各种模型来近似理解这一错综复杂的体系。 自1930年代开始,像液滴模型和壳层模型这样的方法被提出,用以描绘核子如何在原子核中分布及运动。液滴模型把原子核拟人化为一个不易压缩、具备表面张力的液滴;而壳层模型则更贴近于原子内电子的运动,认为质子和中子分别填充各自的量子壳层,并遵守保利不相容原理。特别有意思的是,某些质子或中子数目被称为“魔数”,对应着特别稳定的原子核结构,类似于完全填满的电子壳层。

除此之外,研究者还用一种核聚变思想,将更大的核视为由较小的核集结而成,如氘核、氚核、氦核及阿尔法粒子。 在这些模型的指导下,科学家发现碳元素12的原子核具有独特的激发态,这就是著名的霍伊尔态。相比碳核的基态,霍伊尔态的能量高出大约7.65兆电子伏特,但这只是相对于基态微小的能量差。更关键的是,碳核基态的能量比三个阿尔法粒子之和低7.27兆电子伏特,换句话说,霍伊尔态的能量比三个阿尔法粒子高0.38兆电子伏特,意味着处于这一激发态的碳核可以轻易解离成三个阿尔法粒子。这种几乎处于“共振”状态的特性,使得霍伊尔态成为宇宙中元素形成的关键中介步骤。 这一点在恒星核聚变反应过程中尤为重要。

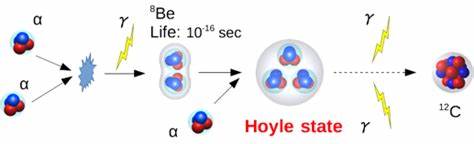

恒星内部的核反应需要将两个阿尔法粒子组成不稳定的8Be,而后8Be与第三个阿尔法粒子结合形成稳定的碳核。霍伊尔态的能量恰好略高于8Be及阿尔法粒子能量的总和,这种能量的“吻合”极大地提升了这些过程发生的概率,避免了因为能级不对齐导致碳元素无法有效合成的尴尬境地。 英国天体物理学家弗雷德·霍伊尔正是基于太阳和恒星中碳元素的普遍存在,推断出这样的激发态必须存在,从而预测了霍伊尔态。这项预言被后续实验所证实,不仅解决了天体物理学中元素合成的难题,也成为核物理学和宇宙学交叉研究的典范。虽然霍伊尔态有时被人用于支持人择原理,即宇宙的物理常数必须允许生命存在的观点,但实际上这纯粹是科学家对自然现象的理性推断和实验观察的结合。 在量子力学层面,新的超级计算模拟揭示了碳核内部三颗阿尔法粒子之间复杂的量子结构和运动形式。

研究表明,处于基态的碳核中,三颗阿尔法粒子紧凑组成一个三角形结构,彼此环绕。而在霍伊尔态中,三者排列成类似“弯臂”形状,这种构型使得整体比基态更为松散,能解释其激发态的性质及极易解离的原因。 除了理论计算,实验物理学家们也通过探测霍伊尔态的旋转模式等方式,验证了这一模型的准确性。这些实验不仅进一步丰富了人们对原子核内部结构的理解,也推动了核物理的技术手段升级,如高分辨率探测器和精密加速器的应用。 霍伊尔态的发现与研究不仅限于纯科学领域,其在天体物理、核能开发甚至生命起源的研究中都有潜在的影响。碳是构成有机物的基石,因此揭开碳形成机制背后的秘密,是理解生命物质基础不可或缺的一环。

同时,核物理对能量的深入解析,带来了对核聚变能源路线的重新审视,为未来清洁能源的开发提供了理论参考。 总结而言,霍伊尔态的研究体现了科学探究中模型创新与实验验证的完美结合。它不仅解开了恒星内元素合成的关键谜团,也彰显了量子力学在宏观宇宙现象中的深刻影响。未来,随着计算能力与实验技术的持续提升,科学家们将会更加细致地绘制出原子核内部的精确结构图景,为核物理与宇宙学带来更多突破性的认识。