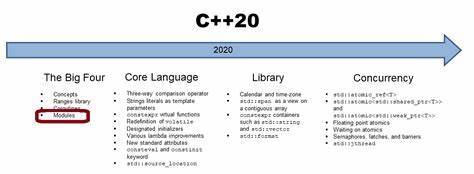

近年来,随着C++20标准的发布,模块系统成为了C++语言中的一大亮点。这一新特性不仅革新了代码的组织方式,更为大型软件项目提供了更高效、可靠的构建机制。数学软件作为高性能计算领域中不可或缺的组成部分,传统上依赖庞杂的头文件包含机制,存在着编译速度慢、接口管理复杂等问题。本文以一款拥有约80万行代码的著名有限元数学库为例,深入探讨将其从传统的头文件架构转换为C++20模块的全过程,分享实践中的经验和思考。传统C++包结构多采用头文件作为接口,源文件实现细节。虽然这种沿袭自C语言的方式通用且兼容性强,但它的缺点日益明显。

头文件对编译器而言只是文本插入,无法避免重复解析,导致整个项目的编译时间大幅增长。此外,接口声明与实现分離,使得维护复杂且容错率低。引入模块的C++20标准为解决这些难题提供了根本的方案。模块明确将接口与实现区别,编译器能保存模块的中间表示,避免重复编译。调用端仅需直接导入模块,无需繁琐的文本包含,使得依赖关系更清晰,编译时间显著缩短。实际操作中,将大规模的数学软件库转换为模块面临多重挑战。

首先,代码需要重构以适配模块语法,传统的宏定义、条件编译与依赖关系较为复杂,逐一审查调整耗时耗力。其次,部分第三方依赖和底层系统调用可能不支持模块化,需要设计兼容机制以保证平滑过渡。此外,如何在同一代码基底上同时支持模块和头文件接口,保持对老版本编译器和用户的兼容性,也是一个重要设计目标。作者提出了一种渐进式的转换策略,通过定义统一的接口层,对核心代码逐步以模块形式导出,同时保留头文件实现。这种“双轨制”既满足了新体系的优势,也保障了现有用户的正常使用。编译性能测试表明,转换后的数学库本身构建时间明显下降,有时甚至减少一半以上,提升了开发效率和交付速度。

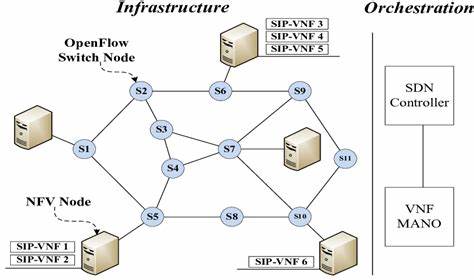

然而,对于依赖该库的下游项目,编译时间表现则因项目结构和调用方式不同呈现多样化,没有一致性显著改善。这反映出模块系统带来的优势需要生态链中多方协同优化才能充分发挥。从软件工程视角来看,模块化增强了代码的封装性和可维护性,接口更为清晰,减少了隐式依赖和宏污染风险。同时,模块机制的类型安全检查能及早捕获错误,提升了代码质量。对团队协作而言,更易于分工与版本管理,减少集成冲突。这次实践也揭示了当前C++模块支持在编译器层面仍在发展中,跨编译器兼容性和模块化工具链需进一步完善,尤其是大型项目的增量编译和调试体验尚有提升空间。

展望未来,数学软件整个生态应逐步向模块化转型,减少冗余编译,提升接口设计标准化和一致性。领域内开源库和依赖应同步推进模块支持,形成更清晰稳定的依赖图。与此同时,教育和社区方面也需加强模块理念普及,促进最佳实践交流。迁移为模块不仅仅是技术升级,更是一场工程革命,将为数学软件的持续创新和性能优化提供坚实基础。综上所述,将大型数学软件包转换为C++20模块虽非易事,但收益显著,具备长远战略价值。通过精心设计的迁移策略和持续改进,可以在兼顾兼容性的前提下,实现编译效率的跃升和代码质量的提高。

这一过程代表了数学软件向现代化、可持续发展的必经之路,也为其他领域的C++项目模块化提供了宝贵借鉴。随着编译器和开发工具的不断成熟,模块的应用当会更加普及,推动整个计算机科学社区迈向更高的生产力水平。