科学作为推动人类文明进步的核心力量,其运作机制长期以来受到既有体制和技术条件的深刻影响。近代以来,科学研究依托于大学、科研机构和政府资助体系,这一模式虽推动了许多重大突破,但也存在信息孤岛、激励扭曲及创新受限等结构性问题。进入21世纪,科学界面临着前所未有的挑战和机遇,尤其是人工智能(AI)等技术的兴起,为重新思考并构建科学研究的基础设施和运作机制打开了一扇新的大门。全新的科学操作系统(Scientific Operating System,简称SciOS)正是在此背景下被提出,旨在为科学创造一个更加开放、高效及公平的生态系统。 纵观科学发展的历史,早期科学家如牛顿在发现成果尚未公开时,往往采用隐晦编码(如拼写谜语)以保留优先权,这说明科学分享曾是受限且谨慎的。到了期刊出现并普及,科学成果逐渐走向公开,促进了跨学科交流和知识积累。

然而,现代科学体系尤其在期刊出版及评审机制中形成了以“影响因子”为代表的评价标准,这种体系在一定程度上激发了科研人员的积极性,却也带来了信息封闭、重复发表、忽视负面结果、审稿负担沉重等弊端。同时,发表数量与职业晋升挂钩,进一步加剧了成果质量与创新性的矛盾。 此外,学术出版商作为商业实体,通过版权和期刊等级等手段控制学术资源访问,导致科研成果的广泛传播受限,增加科研人员和机构的负担。在美国联邦政府对基础研究的资助体系中,经历战后Vannevar Bush备忘录提出的“无短期回报风险”的基本科研资助原则之后,虽然大学科研和技术转移获得了快速发展,但近年来政治环境的动荡使得传统科研资金的稳定性遭受威胁。大学也面临着必须多元化收入来源的压力,尤其是来自专利和技术转化的资金。这些变革在结构上引发了分离研究与商业化功能的趋势,并促使科研人员和机构反思现有模式的可持续性。

全球范围内,开放科学运动一方面倡导共享与透明,另一方面却因体制和利益纠葛未能全面落实。网络和数字化技术的迅猛发展为开放科学提供了技术基础,但仍缺乏完善的信任机制、评价体系及激励政策。复杂的数据格式、论文发表规范以及科研成果的碎片化,都限制了科学信息的有效互操作性和利用价值。生成式人工智能的出现为科学信息处理带来了革命性的可能。借助大语言模型,科研人员能够突破传统人类处理信息的瓶颈,实现对海量文献的自动化分析、智能摘要和批判性评价。这不仅缓解了科学文献过载的问题,也为假说生成和数据分析带来了新的方法论。

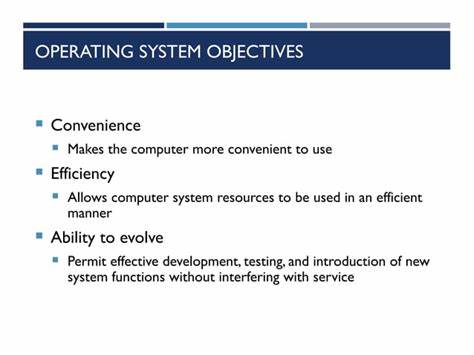

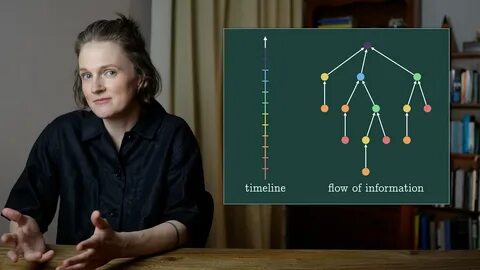

全新科学操作系统的核心理念是构建一个覆盖科研全过程的基础设施,融合先进的工具、开放的规范和创新的组织形式。它鼓励以更小、更灵活的“知识单元”代替传统论文叙事,使得科研成果可以更频繁、更透明地发布和共享。发布中间结果和负面结果成为常态,推动科学的循环迭代和快速纠错。系统开放的方式,不仅提供数据和代码的无障碍访问,还重视科研贡献的细粒度归属,打破传统的依赖期刊影响力和作者排序的单一评价体系,从而让科研人员的多样贡献得到公正认可。 这一操作系统支持原生数据共享和复现检查,保证科研透明度和可靠性,同时利用AI工具提升文献检索、数据整合和分析效率。对于多学科交叉领域,系统可根据不同需求定制个性化科研工作流,尊重学科差异并促进跨领域合作。

资助机制也在新体制下发生创新,突破了传统公共资金垄断,鼓励私人、非营利组织以及多元合作模式,为基础研究注入更灵活的资金支持。多个新兴实验室和机构正在试点这些模式,成为SciOS理念的先行实践者。 尽管技术具备支撑SciOS发展的潜力,制度建设和文化转变才是更为关键的挑战。如何打造科学社区的合适规范,确保开放共享既保护创新和发明优先权,又促进知识最大化传播,是需要不断论证和尝试的问题。科学机构需重新评估其职能定位,削弱对传统发表机制和短期影响的依赖,强化对长期基础研究的支持和对创新人才的培养。科研评价体系的改革也是SciOS成功的关键,让科学回归其探索未知和追求真理的初心,而非仅仅服务于量化指标和商业利益。

综上所述,科技革命和科学体系改革的交汇点,孕育了全新科学操作系统的巨大想象空间。它不是简单的技术升级或工具堆砌,而是集人、组织、技术和文化于一体的综合变革方案。通过实现更加开放、协作、灵活和公平的科研生态,SciOS有望极大提升科学探索的效率和可靠性,加速从知识生成到实际应用的转化过程,最终惠及全人类。面对未来的挑战与机遇,中国科学界可以积极参与这一全球性变革,不断推动制度创新和技术融合,培养多样化科研人才,打造具有中国特色和国际竞争力的创新高地。科学的下一个百年,将伴随着全新的操作系统,迎来真正的范式飞跃。