生成式人工智能(Generative AI)作为当代科技的前沿领域,正迅速重塑着计算机软件开发和技术产业的面貌。近期,技术作家兼思想领袖Chelsea Troy与知名科技出版商Tim O'Reilly进行了一场深度对话,围绕生成式人工智能对程序员工作、技术领导力以及行业生态的影响展开了坦诚且深入的探讨。本文将结合他们的观点,为读者揭示生成式人工智能所带来的变革与机遇。 多年来,软件工程师的角色经历了显著变化。传统观念中,程序员的主要职责是从零开始撰写代码,但实际工作中,阅读、理解和维护他人编写的代码占据了90%以上的时间。这种认知上的差距随着生成式AI的出现被进一步放大。

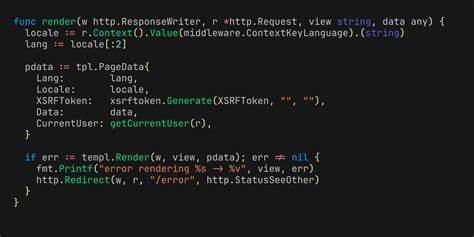

如今,生成式AI能够取代程序员完成部分“从零编写”代码的任务,然而这并不意味着程序员的工作量减少,反而使得他们更多地关注于理解、调试和调整AI生成的代码。这种“接管”和“控制”的过程要求开发者具备更高的专业技能和对底层机制的深刻理解。 Chelsea Troy在采访中提及,编程工作中的核心价值始终在于解决复杂问题和实现创新。生成式AI尽管可以大幅提升代码生成速度和初稿质量,但它生成的代码同样存在缺陷和潜在风险,必须由经验丰富的工程师进行审查和完善。正如航空领域中“自动化的悖论”所揭示,当自动系统无法正常工作时,操作员需要具备更高的技能水平和更少的认知负担,以迅速做出正确决策。软件工程师面对复杂代码库和AI生成内容时的角色亦是如此。

关于AI工程师这一职业称谓,Chelsea表达了独到见解。她指出,“AI工程师”这一名词模糊了三类截然不同的专业角色:机器学习工程师(负责构建生成式模型本身)、负责模型集成和产品开发的软件工程师,以及日常使用生成式AI工具的技术人员。将这三者混为一谈,不利于行业理解和人才培养。她呼吁明确区分这些角色,以便更准确地定位各类型人才的技能需求和职业路径。 在当前经济环境中,不少公司因不确定性而调整招聘节奏甚至进行裁员。Chelsea强调,尽管媒体往往将技术裁员归因于AI取代人力,但实际情况更为复杂。

她引用科技评论员Ed Zitron的观点,要求公司和媒体提供具体案例,说明AI如何实际替代岗位,并量化其效果,而非仅凭假设和炒作进行论断。许多裁员更多源自管理层在战略和财务规划上的失误,而非技术革新的直接推动。 对企业高管而言,Chelsea建议无论何时进行裁员,都应“快刀斩乱麻”,一次性做出深度调整,避免多次小规模裁员造成组织士气和心理安全感的持续损耗。频繁的裁员不仅削弱员工对公司的信任,也容易导致核心人才流失,进而影响企业的长期竞争力。 针对技术管理者,她提醒道,帮助团队成员参与影响力广泛的项目、辅助他们理解客户需求及项目紧迫性,并确保他们的贡献清晰被高层认知,是技术经理必须承担的核心职责。在生成式AI时代,这些传统管理原则依然适用且愈加重要。

从程序员的角度来看,生成式AI带来了代码质量和生产力上的新机遇。借助AI工具,开发者能够更快速地实现符合良好实践的代码,例如纯函数的编写或模块化设计。然而,Chelsea指出,定制软件开发生态依旧存在其特殊性。个人项目或小范围定制的代码通常维持在较低的维护需求和经济价值区间,而大规模生产软件则对质量、稳定性及长期维护提出更高要求。生成式AI虽能降低开发门槛,但不能完全替代经验丰富的开发者在复杂系统设计和架构优化中的作用。 为跟上生成式AI以及广义人工智能领域的快速发展,Chelsea分享了她的学习方法。

她广泛订阅业内专业书籍、技术论文和新闻通讯,关注业界具影响力的思想领袖,定期参加会议并且独立开展项目实践。她认为,理论与实操相结合,是理解和驾驭AI技术的关键。 此外,Chelsea积极参与并利用O'Reilly平台开展在线和现场教学,她强调相较于单纯学习编程语言的语法,理解语言背后的设计理念和思想内核更具永久价值,这种能力能够帮助开发者更好地适应未来技术的变迁。 结合Chelsea与Tim O'Reilly的对话内容,我们可以看到,生成式AI并非单纯的技术替代品,而更像是一种认知和工作方式的放大器。它将程序员从繁琐的重复性任务中解放出来,同时对开发者提出了更高层次的认知挑战。对于企业而言,理性看待生成式AI对人力资源的影响,合理规划组织结构和人才培养,将是保持竞争力的关键。

当前生成式AI仍处于快速迭代与试验阶段,行业对其应用潜力充满期待,同时也需正视其局限性和负面效应。深入理解这一技术的本质,分清不同技术岗位的边界,科学管理人才队伍,将帮助技术团队和企业在新一轮数字革命中立于不败之地。 未来,生成式人工智能将如何进一步改变软件工程和技术领导力的面貌,我们拭目以待。正如Tim O'Reilly和Chelsea Troy的对话所倡导的,我们需要的不仅仅是技术工具本身,更是对技术背后深层逻辑和变革机制的持续学习与思考。唯有如此,才能驾驭变革、拥抱未来,实现技术与人的双赢。