光合作用是绿色植物、藻类及某些细菌等生命体通过捕获阳光能量,将二氧化碳和水转化为糖分以供自身生长和发育的一种独特代谢过程。长期以来,科学界对是否能够将这一过程应用于动物体内产生浓厚兴趣,尤其是在合成生物学日益发展的时代背景下。虽然从历史角度看,真核生物的叶绿体起源于古老的内共生事件——一种古代细菌进入另一生物细胞并最终融合为细胞器,这一事实为将光合作用功能植入动物细胞提供了理论基础,但现实中动物实现光合作用的难度仍旧非常大。近年来,相关科学实验通过将光合细菌或藻类细胞引入鱼类胚胎或哺乳动物细胞,证实了这些光合生物在动物体内仍能存活并产生部分光合活性,这些尝试为理解细胞器进化和可能的合成生物应用提供了有益启示。然而,从能量平衡和生理适应角度来看,动物尤其是哺乳类动物全面依赖光合作用获取能量几乎不可能实现。动物体的能量消耗以瓦特为单位衡量,平均情况下,成年人每公斤体重大约需要1瓦特的能量维持正常代谢功能,体重100公斤的个体则接近百瓦的持续能量需求。

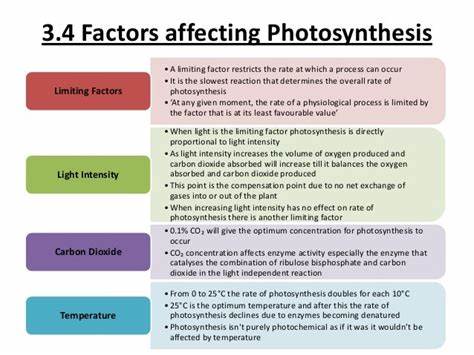

尽管单个细胞内能够暂时实现一定程度的光合作用,动物全身实现光合作用的能量供给仍远远不足以应付其耗能需求。主要受限于环境太阳辐射强度、皮肤暴露面积和光合作用效率三大因素。地球表面的平均日照辐射能量因地理位置不同而差异显著,比如全球水平辐射强度从低纬度的约310瓦每平方米,到高纬度地区仅有100瓦每平方米不等。人体皮肤表面积约为1.7平方米,但因衣着与日常环境限制,外露皮肤通常远少于全身,夏季可达60%,冬季甚至低于10%。此外,光合作用天生效率有限,植物的叶绿体将接受的光能有效转化为化学能的效率最高约为6%,大多数作物为4%左右,远未达到捕获光能的理想状态。这是由于光合色素只能吸收特定波长的光,大量光能被反射或转化为热能损失,另外光合作用途径中能量传递及转化存在不可避免的损耗。

动物若想达到等同植物皮肤的光合转化效率,不仅需在细胞层面引入大量高效的叶绿体,还必须克服动物皮肤与植物叶片差异巨大这一生理难题。植物叶片具备多种适应性,包括能直接进行气体交换、结构复杂以最大化光线捕获与利用,而动物皮肤需要支持保护、调温、感官等多样功能,且表面常有毛发覆盖,进一步降低光合作用效率。此外,光合细胞或细菌占据体细胞较大体积,可能与其他细胞功能发生冲突。即便乐观假设动物皮肤光合作用效率能达到植物作物水平,在极佳环境如撒哈拉沙漠且全裸暴露的情况下,人类通过光合作用摄取的能量也只能满足其总能量需求的约四分之一,普通环境或遮盖皮肤情况下,这一比例更是微不足道。更小型哺乳动物虽然有相对更大皮肤面积与体积比率,但因新陈代谢更快且能耗更高,光合作用供能比例依旧微小。换言之,动物体型越大,因表面积与体积比例及代谢率不成正比,依赖光合作用生存的可能性越低。

通常情况下,一只成年亚洲象的能量需求是普通成年人的十几倍,但其单位体表面积已远不能满足如此庞大的能量需求。若依此理论推算,要想通过光合作用满足哺乳动物的全身能量需求,其体型必须极其微小——只有几毫米长的微型哺乳动物可能仅靠光合作用实现自给。尽管目前技术远未达到将光合作用机制全面导入大型动物体内的能力,该研究领域依旧孕育着巨大潜力。未来合成生物学或许能通过设计适合动物体内环境的半光合微生物共生体,协助动物获得部分能量补充或产生特定代谢产物,极大拓展医学和生物工程领域的可能性。此外,深入理解光合作用的极限对于揭示生物进化历史、细胞器形成机制和物种多样性产生原因都有重要意义。综上所述,尽管光合作用赋予了自然界无数生命形式独特的能量获取途径,但哺乳动物依赖光合作用实现完全能量自给的设想目前来看仍不现实。

复杂的动物代谢、高耗能的体温调节以及生理结构限制使得单靠阳光供能难以支撑其生命活动。然而,这一研究不仅挑战了传统观点,也推动了科学家们不断探索生命的边界及未来科学技术的创新方向。随着技术进步,我们有望在动物细胞功能增强、生物共生工程等领域取得突破,为人类乃至其他动物带来新的生存和适应策略。