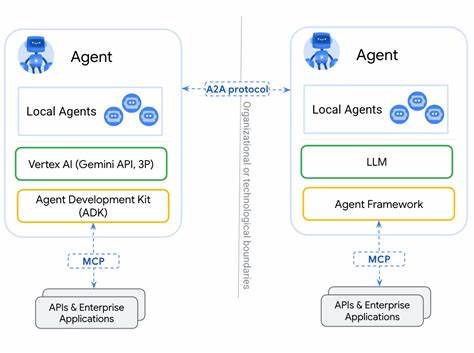

写作不仅仅是表达思想的方式,更是一种理清思路、激发创新的重要手段。尤其是在科学领域,写作被视为研究方法论的重要组成部分,通过文字的组织和表达,研究者不仅传递了研究成果,更在这一过程中完成了对数据和理论的再思考和整合。科学写作帮助人们从混杂的研究资料中提炼出核心观点,构建清晰的叙事结构,为学术交流树立了不可或缺的桥梁。与此同时,对写作的深入理解还涉及认知科学和脑科学的研究,实证数据表明,手写过程能够促进大脑神经网络的广泛连接,从而增强学习效果和记忆能力。手写与键入的不同对认知影响,揭示了写作之于人类思维的独特价值。 在人工智能快速发展的背景下,尤其是大型语言模型(LLM)如GPT等工具的出现,科学写作正迎来革命性变革。

利用这些技术,研究人员可以通过简单的提示自动生成整篇科学论文,甚至完成同行评审报告的撰写工作,这极大地提升了文本生产的速度和效率。然而,尽管技术带来了便利,人工智能创作的内容在准确性、责任归属和原创性方面仍存在明显限制。机器生成的文本缺乏作者责任心,难以承担因内容错误可能引发的学术伦理问题,而“幻觉现象”——即生成错误或虚构信息的现象,也使得该技术在科学写作中的应用必须保持高度谨慎。 从更深层次来看,写作是思考的过程,对于科学研究者而言,亲自撰写论文才能有效整理思想,发现逻辑上的缺陷或潜在的研究空白。文本的组织使得复杂的实验数据得以转化为清晰的知识体系,这种转化本身就是一种创新行为。换句话说,当我们委托大型语言模型完成写作时,实际上是间接阅读了模型的“思想”,而非作者自身经过深思熟虑的观点。

这对于研究人员的学术成长和领域认知可能造成长期的不利影响。 当然,人工智能在科学写作中的应用也展现出许多积极面向。比如,它可以帮助非英语母语的研究者进行语言润色,提高论文的可读性和流畅度,使得研究成果能够更容易地被国际学术社区接纳。人工智能还可以作为强大的文献搜寻和信息摘要工具,协助研究人员快速获得相关领域的最新进展和关键信息,同时激发新的思维火花。此外,在面对写作瓶颈时,AI工具能提供多种表述方式和创意启发,缓解写作障碍,促进思维活跃度。 尽管如此,将写作全权托付于机器是对人类认知能力的一种放弃。

在深入构思和反思的过程中,研究人员不仅锻炼逻辑思维和论证能力,还提升表达技巧,这些技能在学术外的各种职业场景中同样重要。因此,保持科学写作的主体是人类自身,同时合理利用AI作为辅助工具,才是科学写作未来的发展方向。 社会和学界目前对于AI写作的态度仍处于探讨阶段。如何规范AI的使用,如何确保写作内容的真实性与原创性,以及如何保护科研伦理,成为亟需解决的问题。同时,从教育角度看,通过鼓励手写和自主撰写,促进学生和研究者的思维训练,是保持学术创新活力的基础。在课堂和科研实践中,手写的优势正在被越来越多地认可,它不仅提升记忆力,更促进大脑不同区域的协调配合,为理解复杂概念打下坚实基础。

此外,随着人工智能在科研中的应用不断拓展,一些专门针对科学领域训练的大型语言模型也在研发中,这些模型在专业性和可靠性上有望更优,由此带来的写作辅助工具将更加精准和高效。然而,无论技术多么先进,科技发展永远离不开人的创造力和批判性思维。科学写作,作为研究过程中的反思与表达,是生成新知识的催化剂,依赖于作者的深度参与和真诚思考。 综上所述,写作不仅是知识传递的手段,更是推动科学进步的思维工具。在人工智能赋能的时代背景下,研究者应当倡导以人为本的写作态度,兼顾技术带来的便利和人类思维的价值。只有坚持写作即思考,科学界才能持续焕发创新活力,推动学术繁荣。

面对未来,科学界需要制定合理的AI使用规范,鼓励广泛的手写和原创写作训练,保障写作质量和学术诚信。同时,深刻理解写作对思维发展的促进作用,将有助于塑造更加成熟且负责任的科研文化,为人类知识体系的不断丰富贡献力量。