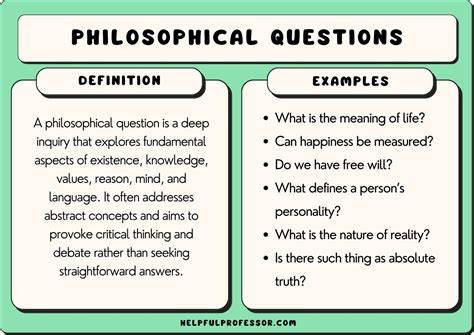

意识,作为人类经验中最为神秘且复杂的现象之一,自古以来便是哲学探讨的核心主题之一。哲学家们试图用理性和逻辑来解读意识的本质、作用与意义,但随着科学的发展和认知领域的不断扩展,我们发现关于意识的答案往往引出更多的问题,促使我们从单纯追寻确定答案的路径,逐渐转向提出更具深度和开放性的问题。意识与哲学的关系,便是在这一张力与演进之中展现无遗。早期哲学对意识的关注多聚焦于如何定义和描述“自我”体验。笛卡尔的“我思故我在”成为西方哲学中关于意识最早且最具代表性的命题之一。笛卡尔坚信思考主体的存在是不可怀疑的终极真理,意识在这里被看作是个体存在的基石。

尽管这一观点为后续哲学奠定了坚实的基础,但它也激发人们探究——意识是否仅仅是思考,还是更为复杂的现象?随着心理学和神经科学的发展,哲学对意识的理解不再停留于抽象的自我认知,而是开始涉及意识的生物学基础及其运作机制。例如,神经活动如何导致个体的感知体验?意识是否仅仅是脑的产物,还是存在某种超越物质的本质?在这一过程中,哲学家渐渐发现,欲望通过固有的方法论来给出最终答案变得愈发困难,问题本身的复杂性促使转变策略——不再是急切地寻求终极答案,而是通过提出新的问题,激发更深层次的思辨和研究。意识哲学的发展尤其体现了这个趋势。从传统的二元论到如今的意识现象学、功能主义、物理主义等理论流派层出不穷,每一个理论都试图从不同角度解答意识之谜,却又相互激发出新的难题。比如,现象学强调个体的主观体验,探讨“现象”本身如何显现于意识。与此同时,物理主义则致力于把意识还原为物质和脑的神经活动模式,两种看似对立的观点引发了关于意识本体及其现实性的大量哲学讨论。

意识的“难题”即在于,主观体验的内在性质难以被客观化地测量和解释。哲学旨在理解这种内外之间的鸿沟,思考意识究竟是如何与身体和外界互动的。因此,意识哲学不仅仅是对人类精神世界的探究,更是对知识、实在和存在本身的反思。现代哲学家如大卫·查尔默斯提出的“意识的难题”强调,即使我们了解所有脑部的物理过程,依然难以解释为什么和如何会产生主观体验。这里的问题不再是寻求答复的终点,而是激发全新的哲学思考;这表明,意识哲学的进展来源于从提供答案转向不断提出问题的动力。在这一意义上,意识哲学不仅是一门科学与哲学交叉的学科,更是一种不断挑战传统认知边界的思辨过程。

它鼓励我们不断问及“我是谁?”,“意识的本质是什么?”,“主观经验是如何形成的?”等根本性问题。思考这些问题,帮助我们认识自我、理解他人,乃至探讨人工智能、伦理学和自由意志等领域的深远影响。此外,东方哲学对意识的理解与西方哲学形成了丰富的对话和补充。佛教、道教等传统思想中,意识被视作流动的过程而非坚固自我。例如,佛教中“无我”的概念挑战了西方哲学中坚守的自我认知,强调一切存在的变迁和相互依存性。这种视角有助于拓宽对意识的理解,使哲学不仅着眼于静态的主体体验,更关注变动的生命现象和心灵状态。

意识哲学的未来前景充满挑战与机遇。随着人工智能技术的快速发展,机器是否能够拥有意识成为新的哲学命题。人工智能模拟的认知功能是否等同于“真实”意识,涉及对意识定义的再考量。此外,意识哲学也日益融合跨学科成果,比如认知科学、神经科学、心理学与计算机科学等,为传统的哲学议题注入新的生命力。总之,意识与哲学的互动呈现为一场从答案走向问题的旅程。哲学从最初追求确定性和最终解释,逐渐认识到意识的复杂性和模糊性,以及答案背后更深层的未知。

正是这种对问题持续的探询,促使人类思维不断突破自身界限,迈向更广阔的认知天地。探索意识不仅是哲学的使命,更是对自身存在的终极追问。在这条道路上,问题永无止境,而每一个新问题都带来新的理解与希望。意识的哲学探讨,无疑将继续引领我们深入自我,揭开存在的神秘面纱,推动人类文明的不断前进。