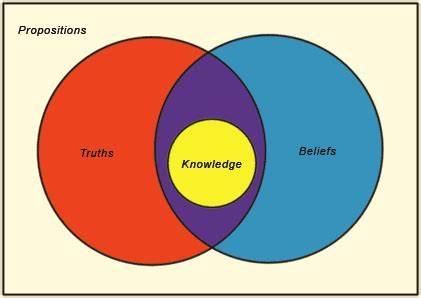

盖蒂尔问题作为 epistemology(认识论)领域中的一个重要哲学难题,自1963年由美国哲学家埃德蒙·盖蒂尔(Edmund Gettier)提出以来,一直引发学术界的广泛关注和深入探讨。该问题挑战了长期以来占据主导地位的知识定义——合理的真信念(Justified True Belief,简称JTB)理论,促使哲学界重新审视“知识”的本质及其构成要素。理解盖蒂尔问题及其相关论点,对于把握现代认识论的发展轨迹具有重要意义。 合理的真信念理论源自古希腊哲学家柏拉图的理论探索,主张知识须同时具备三个条件:真理性(命题是真的)、信念性(主体相信该命题)、合理性(主体有充分的理由相信该命题)。这一观点简洁明了,早期被广泛认同。然而,盖蒂尔通过提出两个极具说服力的反例揭示,即便在满足这三项条件时,主体获得的“知识”依然可能是因为偶然或错误的理由而成立,这种情况下,主体的“知识”实际上并不是真正意义上的知识。

盖蒂尔的第一个案例围绕一个虚构人物史密斯展开。史密斯得到保证,某人琼斯将获得一份工作,并且他亲眼观察到琼斯口袋内有十枚硬币。基于这一信息,史密斯合理地相信“获得工作的人口袋内有十枚硬币”。但事实是,史密斯自己获得了工作,而他口袋中的硬币数恰好也是十枚。尽管他的信念为真,且有合理的支持,但因为其合理依据实际上是错误的(假设琼斯获得工作),史密斯并没有真正“知道”那个命题。这种因偶然正确的信念而非基于真实证据的知识,正是盖蒂尔问题的核心所在。

第二个案例同样引人深思。史密斯相信琼斯拥有一辆福特汽车,基于此他断言“琼斯拥有一辆福特或者布朗在巴塞罗那”。然而,琼斯实际上并不拥有福特汽车,但偶然的是,布朗确实身处巴塞罗那。这样,史密斯的断言得以成立,且他对此信念有合理的理由,但其知识基础依然受到严重质疑。通过这两个案例,盖蒂尔指出,合理的真信念组合并不足以构成知识的必要且充分条件。 盖蒂尔问题的提出,在哲学界引发“知识”的本质是否可以仅通过某三个条件定义的反思。

传统的JTB定义遭遇前所未有的挑战,哲学家纷纷试图通过添加第四条件或者替代条件来修正或替代原有理论。例如,有学者提出“无败证”的知识定义,即知识必须是在没有任何反证条件下的合理真信念。换言之,只要主体的理由不被任何可能的新证据推翻,那么该信念才可称为知识。 另一个受到关注的观点为因果论。代表人物阿尔文·戈德曼(Alvin Goldman)认为,一个知识性信念应当直接或间接地由其真实性因果决定,即知识的获得过程须与其真实性之间具有恰当的因果联系。这样,可以排除盖蒂尔案例中因偶然巧合导致的“知识”情形。

然而,因果论自身亦面临难题,其中之一便是如何界定“适当的因果关系”,避免陷入循环论证或变得过于主观。此外,诺齐克(Robert Nozick)的追踪理论则引入了反事实条件,认为知识是主体能够在真实情况下相信某命题,且在对应的虚拟情况下若该命题不真实,主体便不会产生该信念。这种观点重视信念对于真假的敏感性,以此规避盖蒂尔案例的陷阱。 哲学界针对盖蒂尔问题的回应还涵盖了怀疑论立场,一些学者认为由于信念的合理性往往无法绝对保证其真实性,因此真正的知识难以是理想状态下的明确界定。此外,也有学术流派主张知识应被视为不可再归约的原始概念,无需由多个条件叠加而成,这与传统的分析哲学有显著区别。 现代认识论不仅在学术界激起波澜,也渐渐渗透进实验哲学领域。

通过跨文化的认知调查,研究者试图验证不同文化背景下对盖蒂尔案例的直觉反应,结果显示尽管在细节上存在差异,但人们普遍倾向于认可盖蒂尔反例的合理性,这表明这一问题具有广泛的认知共性和哲学普适性。 总结来看,盖蒂尔问题不仅挑战了合理的真信念知识定义的完备性,也激发了哲学家对知识本质进行更为细致和丰富的分析。尽管至今尚无完全公认的解决方案,但盖蒂尔问题已成为当代认识论研究的核心议题。这一问题促使学界聚焦知识的动态性、可靠性以及与真理的关系,为未来认识论的发展提供了重要思路与方向。对于任何关心哲学基础与知识体系构建的人士来说,深入了解盖蒂尔问题及其后续理论拓展,无疑具有重要价值和启发意义。