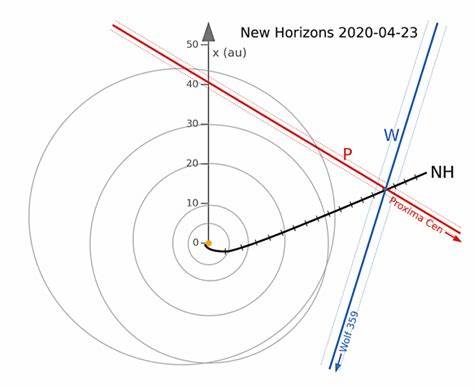

在人类探索宇宙的漫长历史中,导航技术始终是至关重要的基石。从地球上的古代航海定位到现代的卫星导航系统,我们不断突破空间和技术的界限。如今,随着探测器新视野号穿越太阳系边缘,迈向星际空间,恒星制图作为一种全新的星际导航方法获得了革命性进展。恒星制图,即通过测定恒星的空间位置与表现来绘制三维星系地图,结合先进的天文测量技术,实现了对航天器的精确定位。新视野号作为第二个离开太阳系的太空探测器,它携带着21世纪最先进的仪器,传回了宝贵的宇宙数据,同时也成为星际导航技术的试验平台。科学团队于2020年4月23日,通过从新视野号和地球两地同时观测距离太阳系最近的恒星——比邻星和沃尔夫359,取得了惊人的视差测量结果。

视差,即由于观察位置变化而造成的恒星相对位置的变化,是测定空间位置的关键参数。此次观测中,比邻星视差达32.4角秒,沃尔夫359视差为15.7角秒。尽管数据尚未达到科研级别,但能直观观测到地球与探测器之间庞大视差,具有极大的教育和科学意义。通过将观测数据与高精度天文测量卫星盖亚第三版(Gaia DR3)的三维太阳邻域星图模型结合,科研人员成功重建了新视野号相对附近恒星的空间坐标,定位误差仅0.44天文单位。与此同时,通过对比深空网络(Deep Space Network,DSN)的精准跟踪数据,探测器距离太阳系质心的估算误差缩小至0.27天文单位,方向误差低至0.4度。这一成果不仅是首次利用光学恒星测量确定航天器的三维空间位置,也标志着星际导航迈出了实质性的一步。

此前,星际航行定位多依赖于地面深空网络通过无线电信号传回的测距和角度信息进行。新视野号的恒星导航方式打破了地面依赖,利用自然宇宙标识实现相互定位,提升了导航的自主性与精度。科研团队提出,在星际航行过程中,选择距离较近的恒星对进行导航比使用大量远距离恒星更有效。比邻星与沃尔夫359作为距离地球仅分别约为1.3和2.4秒差距的恒星,成为导航定位的理想选择。恒星观测位置的轻微角度变换便能导致探测器位置的大幅度空间移动,利用这两颗恒星的方向细微差异,精准定位探测器路径。新视野号自2006年发射,经历十余年飞行,至2023年其轨迹越过外行星轨道,持续向着星际深空前进。

科研团队绘制了探测器沿途轨迹与恒星线位置的三维模型,体现了轨迹与星际参考方向的微妙角度关系,为日后星际航路规划提供了宝贵数据。在图像展示层面,科学家利用新视野号与地球分别拍摄的比邻星及其周边星场图像,揭示了明显的视差效应。通过图像的立体视觉技术,如“交叉视法”或“平行视法”,观察者能够感知比邻星似乎“浮动”于背景星空之前,直接体验星际导航的视觉震撼。这一方法不仅具有科学价值,也具备极高传播教育的潜力。恒星制图和星际导航作为未来深空探测和人类星际迁移的基础技术,将会影响宇宙探索的各个方面。未来探测器将更加依赖星际恒星导航系统,实现自主定位和路径调整,减少对地面指挥的依赖,提高任务的灵活性和安全性。

现有的恒星地图与观测数据也将不断升级,融合更多变星、脉冲星和外星系信息,构筑更加完整和细致的宇宙导航网络。遗憾的是,尽管科学界为星际探索和相关技术的发展投入巨大心血,现实中却面临严峻的预算压力。美国国家航空航天局(NASA)当前大幅削减科学项目资金,导致多个关键任务被终止,包括新视野号的继续运营。这不仅意味着珍贵数据的流失,还对保持美国在星际探索领域的领先优势造成打击。以新视野号为代表的第三代星际探测任务本可持续为我们提供更先进、实时的星际环境数据,推动科学与技术的多重进步。新视野号的成功演示表明,光学恒星导航具备切实的现实应用潜力,通过对最邻近恒星位置的高精度测定,可以实现深空航行器的三维自主定位。

未来随着技术进步和探测器仪器的升级,星际导航的精度和自适应能力将持续提升,进一步为人类跨越太阳系障碍进军浩瀚宇宙提供坚实保障。值得庆幸的是,公开的科学资源和数据分析平台已经向全球科研人员开放,包括详细的天文图像和分析代码,这有助于激发更广泛的研究和创新动力。此外,跨学科合作也促进了航天、生物、地理和计算科学的交融,为恒星制图和星际导航提供了更加多元的视角和方法。恒星制图作为连接天文学、导航技术与空间科学的桥梁,将成为星际文明探索的核心技术之一。随着人类科技不断突破限制,从地球到外太空的导航路径将更加清晰可靠。新视野号的星际导航演示象征着现代航天技术迈出的重要里程碑,它不仅印证了恒星制图的科学价值,也展现了人类对星空的无尽追求与探索精神。

未来,我们期待更多星际探索任务采用恒星导航技术,为开启深空人类文明新篇章奠定坚实基础。