二十多年前,中国从计划经济向市场经济的转型掀起了全球制造业格局的剧烈变革,这一时期被经济学界称为“第一次中国冲击”。这波冲击不仅重塑了中国,也深刻影响了美国等发达国家的产业结构和劳动力市场。过去的经验为我们敲响警钟:即将到来的第二波中国冲击,或将带来更深远且难以逆转的挑战。回顾历史可以发现,1999年到2007年间,大量中国制造的廉价商品涌入美国市场,导致美国制造业岗位锐减近四分之一。那些曾经将制造业视为经济命脉的小城镇,如弗吉尼亚的马丁斯维尔和北卡罗来纳的海波因特,经历了剧烈的产业崩溃和就业危机。纺织、玩具、体育用品、电子产品及汽车零部件等多个劳动密集型行业,同时遭受冲击,许多工人至今未能恢复到当年岗位水平。

尽管部分地区近年来有所回暖,但新增长的工作多集中在低薪行业,旧日荣光难以复制。第一次中国冲击的根源,关键在于中国改革开放后劳动力和资本从农村集体农场迅速向城市工厂的转移,中国独特的人口红利及低廉劳动力成本让中国成为全球制造中心。然而,自2015年前后这一转型模式趋于稳固,美国制造业就业开始有所恢复,表面上似乎走出了阴影。面对市场与就业的动荡,美国社会和政策层面却迟迟未彻底解决由错综复杂的全球化互动引发的结构性问题。时光流转,中国的发展模式亦在进化。过去专注于低成本制造的时代结束,中国不再仅是全球“工厂”,而是坚定迈向全球创新技术和高端产业的领先者。

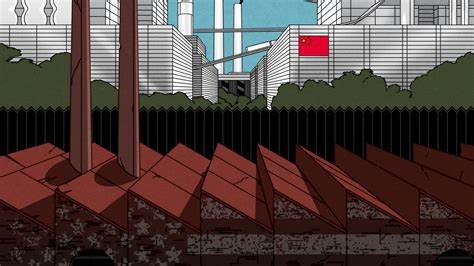

所谓的“第二次中国冲击”正急速逼近。这一次,中国不再是产业链中的弱势竞争者,而是科技创新领域的强力对手。在航空航天、人工智能、电信、微处理器、机器人技术、核能与聚变能、量子计算、生物技术以及新能源等尖端技术领域,中国进展迅猛。拥有这些关键领域的领导权,不仅意味着经济的高额利润和高薪就业,更标志着在国际政治和军事安全领域的影响力。随着全球供应链和技术标准的重塑,中国的技术扩展已覆盖非洲、拉丁美洲、东南亚乃至东欧地区。相较之下,美国传统企业如通用汽车、波音和英特尔等虽然历史悠久,却面临创新能力削弱和市场份额下降的压力,中国迅速崛起的科技巨头正削弱美国在全球产业链中的领先地位。

值得注意的是,中国的创新环境与西方传统模式大相径庭。政府与私营企业紧密协作,地方政府以推动特定先进产业的发展为考核标准,形成了高效灵活的产业扶持体系。许多城市如合肥在不到十年的时间里,凭借风险投资和研发投入,实现了从贫困省会到新能源汽车产业聚集地的华丽转身。比亚迪、宁德时代、大疆创新等企业,不到三十年便成为全球电动汽车、电池、无人机和太阳能领域的领头羊。它们的成功并非简单依靠政策命令,而是在经济竞争的“优胜劣汰”过程中脱颖而出。对比美国采取的普遍加征关税措施,后者缺乏针对性,不仅影响了与中国的贸易,也伤及了盟友和自身企业,难以成为有效的战略武器。

关税未能解决创新环境吸引力不足的问题,反而使许多传统制造业受挫。面对第二次中国冲击,美国更应推进精准而灵活的产业政策。首先,强化与欧盟、日本、加拿大、韩国等盟友的协作,共同制定战略关税和贸易措施,加强技术联盟,有效遏制中国在关键领域的过度扩张。同时,开放市场,引导中国高科技制造企业在美国设立生产基地,通过“鲶鱼效应”激励本土企业提升竞争力。安全担忧不可忽视,应谨慎管理核心技术和关键资源,但全面封闭只会导致创新能力的下降。其次,美国需要借鉴中国的“政府引导、市场主导”模式,设立规模庞大的战略投资基金,容忍单个项目失败,通过多元试验和产业扶持打造下一个科技高地。

历史上的二战军需生产、登月计划、以及近期的“极速行动”新冠疫苗研发,都说明政府引领可激发巨大创新潜力。建立专注于新兴技术、绝不动摇的长期科研生态体系,配套稳定的能源供应、关键矿产资源和现代基础设施,重振STEM教育,扩大国际顶尖人才引进,是筑巢引凤的根本所在。第三,明智地选择可赢之战,专注关键领域,如半导体和稀土产业,坚持长期投资和政策连续性。当前美国政治环境极度短视和多变,频繁变更政策计划,严重削弱了产业竞争力。如对《芯片与科学法案》的支持动摇可能导致失去时代风口,双方必须达成共识,维持稳定战略以保障国家科技安全。最后,应充分完善和拓展社会保障体系,积极应对产业转型带来的就业冲击。

过去二十年制造业就业复苏乏力、职业技能转换受阻已酿成社会经济及政治问题。增强失业保险、扩展工薪保险计划、提供专业的职业培训和技术教育,尤其是加大对社区大学的支持,将为失业工人重返职场和新兴小微企业成长提供助力。相比之下,关税保护传统产业措施效果有限,且容易阻碍经济结构调整。第二次中国冲击的意义远超贸易战的范畴,更是全球科技创新、经济格局与地缘政治权力的重新洗牌。盯着过往,只会错失未来。美国应从优势出发,发展具有创新潜力的产业生态系统,公私合营、国际合作并重,积极应对技术和产业变革。

迎接挑战,摈弃旧思维,积极布局未来产业,方能在新时代全球竞赛中保有一席之地,保证经济安全和社会稳定。通过警醒第一波中国冲击的教训,我们有机会制定更具战略眼光的政策,实现长远发展和全球影响力的持续增长。