超文本传输协议,简称HTTP,是现代互联网通信的基石,被广泛应用于网页浏览、数据传输及各种联网服务中。作为客户端和服务器之间进行信息交换的主要协议,HTTP自诞生以来不断演进,推动互联网从静态文本到丰富交互式应用的跨越,为全球数十亿用户提供了高效可靠的数据交换通道。HTTP于1990年代中期初步成型,最早版本为HTTP/0.9,功能较为简陋,仅支持简单请求与响应。随后,HTTP/1.0在1996年被广泛采用,带来了多个改进,如多种请求方法以及基本的请求头和响应头结构,但性能仍有瓶颈。1999年,RFC 2616定义了较为完整的HTTP/1.1规范,成为互联网通信的行业标准,并在此基础上逐渐衍生出丰富的扩展和改进方案。HTTP/1.1相较前代增强了状态管理、持久连接、缓存机制和管道化请求等功能,大幅提升了网页加载效率和资源利用率。

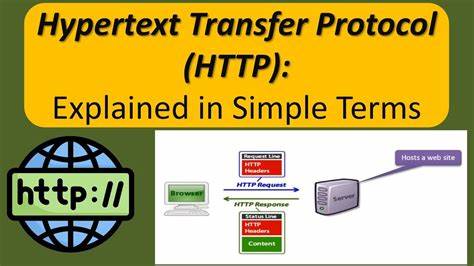

进入21世纪,随着互联网应用快速发展和用户需求日益多样化,HTTP也面临着性能、效率和安全等多方面的挑战。为此,国际互联网工程任务组(IETF)成立了httpbis工作组,致力于HTTP/1.1标准的修订与完善。最终,2014年发布了RFC 723X系列文档,细化和优化了HTTP/1.1的消息语法、语义、条件请求、缓存以及身份验证机制等重要内容,这被视为HTTP/1.1的权威现代版本。截至此版本,HTTP协议框架更加清晰,扩展能力和兼容性显著提升。HTTP协议通过基于请求-响应模式运作,使客户端能够向服务器发送各种请求,如获取网页、提交数据或访问媒体资源。请求由请求行、请求头和请求体组成,服务器据此解析请求内容并返回相应的响应行、响应头和响应体。

响应中携带的状态码反映了请求处理结果,广泛使用的状态码包括200(成功)、404(资源未找到)和500(服务器错误)等。除基本功能外,HTTP还支持丰富的扩展机制,以满足复杂的网络场景需求。例如,缓存机制可以减少服务器负担和客户端延迟,条件请求允许客户端根据资源的状态决定是否获取最新内容,提高了网络效率。身份验证则保障了访问安全,常见的方式有基本认证和摘要认证。另一个显著的进展是HTTP协议对传输层安全性的支持。通过HTTPS(基于SSL/TLS的HTTP加密版本),用户数据在传输过程中得以保护,防止被劫持或篡改,极大增强了网络通信的安全性。

近年来,随着移动互联网和云计算的发展,HTTP的性能需求日益突出。为满足高速传输和低延迟的要求,HTTP/2于2015年被引入,采用了二进制分帧技术和多路复用机制,使得同一连接内可并发多个请求,大幅提升传输效率。紧随其后,HTTP/3继续创新,以QUIC协议为基础,进一步优化连接建立速度和稳定性,尤其适用于移动环境和高丢包网络。HTTP不仅是浏览网页的基础,更是众多现代互联网应用的核心支柱。无论是视频流媒体、在线购物平台还是云端服务,均依赖HTTP实现高效的数据交互。与此同时,HTTP的开放性和灵活性促使开发者不断扩展其功能,如引入新的请求方法、自定义头部字段及协议扩展,以适应多样化的应用需求。

W3C和IETF作为HTTP标准制定的重要推动者,持续对HTTP协议进行维护和升级。包括开发者论坛、邮件列表以及标准草案的不断交流,确保了HTTP协议的前瞻性和实用性。历史上诸如HTTP-NG等尝试,展现了对协议未来可能方向的探索,虽然部分方案未全面普及,但为后续改进提供了重要参考思路。HTTP的缓存策略和状态管理机制对提升网络性能产生深远影响。有效的缓存不仅减少带宽消耗,也提升用户体验,避免页面频繁加载。Cookie和本地存储技术为用户会话管理及个性化服务提供了支持,虽然也引发了隐私和安全方面的关注。

了解HTTP的工作原理有助于开发者优化网站架构,提升服务响应速度和稳定性。例如,通过合理设置缓存头、应用条件请求以及使用持久连接,可以显著提升网页加载效率。此外,正确理解和使用状态码,对调试和维护服务器状态至关重要。随着互联网技术的飞速进步,HTTP的角色不断演变。未来,结合人工智能、大数据和物联网的发展,HTTP协议也将继续适应新的需求,可能在安全性、加密机制、协议效率及智能路由等方面迎来更多创新。对普通用户而言,HTTP协议的改进意味着更快更安全的浏览体验;对企业和开发者而言,则代表了构建更稳定可靠网络服务的基石。

综上所述,超文本传输协议作为互联网的核心通信协议,经历了二十多年的不断发展和完善,其功能的丰富化、性能的提升及安全性的增强,促使全球网络生态得以健康成长。理解HTTP的细节和历史,有助于我们更好地把握互联网技术的脉动,预见未来的变革与机遇。