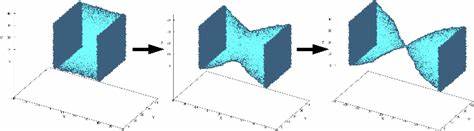

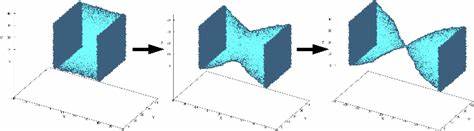

非晶固体因其无序的内部结构,在材料科学领域占据着重要地位。其力学性能,尤其是韧性与脆性之间的转换,对于理解材料的失效机制和设计高性能材料至关重要。近期,活性退火作为一种特殊的内在驱动力,成为推动非晶固体物理行为变化的重要因素。通过对活性退火作用机制的系统研究,我们得以深入了解其如何引导非晶固体经历由韧性向脆性的转变。活性退火指的是通过系统内部自发动力(如微观粒子的自推进作用或局部动力扰动)诱导的能量状态变化过程。这种过程促使非晶固体在其复杂的势能景观中不断寻找更深的局部能量极小值,从而达到一种更加稳定的配置。

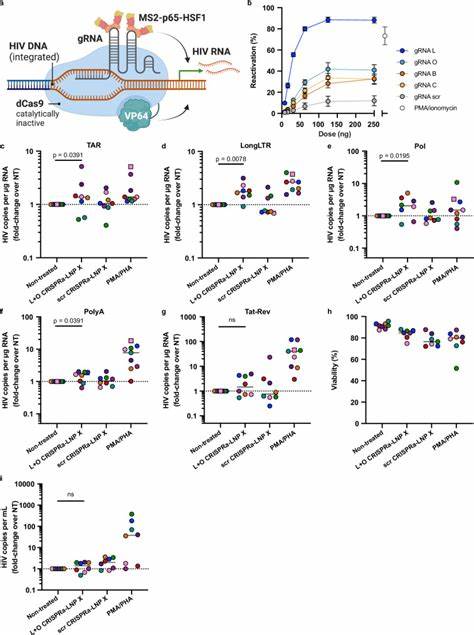

实验和模拟研究表明,活性退火对于非晶固体的结构演化和宏观力学性能具有显著影响,其效应与传统的外部机械激励如循环剪切表现出高度的相似性。在细观层面,活性驱动粒子的持续动力使材料结构内的“软斑点”或剪切转变区逐渐被激活并重新排列,这一过程可理解为对势能景观的“搜索”,使体系趋向于更优的稳定状态。此优化过程受活性参数的影响,如驱动力强度和持续时间,二者共同决定了退火效率的非单调关系。活性退火的结果是非晶固体样品的显著改性,特别是在其机械性能方面表现为强韧性向脆性的转变。韧性材料通常能够在应力作用下发生较大塑性变形,而脆性材料则在达到弹性极限后迅速断裂。研究发现,通过调节活性强度,非晶固体从最初的高能状态逐渐转变为低能状态,表现出更紧密的颗粒堆积结构和更高的刚性。

这种结构和能量状态的改变导致材料在外力作用下更倾向于局部断裂,而非分散的塑性变形,从而出现脆性断裂模式。该转变不仅与活性参数相关,也与样品几何特征密不可分。研究指出,适当的样品形状和尺寸能促进剪切带的形成,这一特征是脆性断裂的显著标志。通过控制活性粒子的推动力度与持续时间,可以实现对剪切带行为的调控,增强或抑制其形成,从而调节材料的失效模式。这种对机械失效途径的主动控制为材料科学尤其是生物材料和智能软物质的设计开辟了新思路。活性退火不仅影响材料的静态结构,还决定了其在应力加载过程中的动态响应。

受益于内在驱动力的调节,材料能够表现出不同程度的流动化或玻璃化行为,其力学屈服特征与传统的外施变形方式紧密相似。此外,活性退火使材料系统具备记忆与可逆性,能够保存并读取其受激励历史,展示出复杂的非线性动力学特征。这些发现对于理解生物组织如细胞、软骨及骨骼等在自然环境中如何通过内部活性实现机械性能调节具有重要意义。生物组织中普遍存在的细胞自驱动运动、代谢活动形成的活性机制,与非晶固体中模拟的活性退火过程有异曲同工之妙。活性退火作为一种自主调控路径,为组织的成熟、硬化和响应外界刺激提供了解释框架,推动了跨学科领域的发展。未来,活性退火驱动的非晶材料研究将有望在智能材料设计、自修复材料开发及生物医学工程等领域产生深远影响。

通过细致控制活性参数和几何条件,可实现材料性能的定制化,推动创造具备内在自适应能力的下一代材料体系。与此同时,活性退火的机制研究也催生了对玻璃态物理本质的再认识,深化了我们对非平衡系统中能量景观探索与调控的理解。综上,活性退火作为调节非晶固体力学性能的一把钥匙,为揭示韧性-脆性转变背后的物理本质提供了新的视角,兼具理论价值与应用潜力。随着相关技术的进步和模拟能力的提升,相关研究将不断深化,为材料科学与生物物理学交叉领域注入新的活力。