在人际交往的复杂网络中,眼神交流扮演着至关重要的角色。眼睛不仅是心灵的窗口,更是传递意图和情感的非语言信号。最新心理学研究表明,观察者对于他人凝视的意图性感知,能够显著提升他们的反应速度。这种现象揭示了眼神交流背后的深层心理机制,并为我们理解人类社会交互提供了新的视角。理解凝视意图的快速识别,不仅丰富了基础认知科学,也对教育、心理治疗以及人工智能等领域产生重要影响。 眼睛的视觉特征和社会信号功能在人类进化过程中不断完善。

人类眼睛相比其他灵长类动物具有高度突出的白色巩膜与虹膜的明显对比分布,使得凝视方向更容易被辨识。这样的结构优化使得人类能够迅速解读他人注视点,从而进行有效的社交判断和行为调整。凝视不仅仅是物理方向,更包含了深刻的心理意图。观察者不只是机械地追踪目光的方向,更是在无意识中解析目光背后的动机和意图,这种能力构成了“心智理论”(Theory of Mind)中的核心要素。 近年来,一项由麦吉尔大学心理学系研究团队开展的三阶段实验,为凝视意图对观察者反应的影响提供了实证支持。研究采用了独特的实验设计,区别“自我选择凝视”与“电脑指令凝视”两种情况,即操作被观察者眼动的意图性差异。

参与者在不知情的情况下,观察他人目光转向左或右,并被要求提前预测眼睛将转向的方向。结果显示,对于自我选择的凝视方向,观察者的响应速度显著快于电脑引导的凝视。这表明,人类天生敏感于识别他人自主决策的凝视行为,这种快速的意图解码有助于社会交互的顺利进行。 此外,该研究还探讨了凝视意图对后续注意力导向的影响。通过周边目标响应任务发现,被凝视目标的反应时间相较未被凝视目标更快,证明凝视方向对空间注意分配具有引导作用。尤其在自我选择凝视情境下,这种促进效应在较长时间间隔的条件下更加显著,说明观察者对自主意图信息的处理需要一定时间,且能持续影响注意力选择。

实验进一步通过运动学轨迹分析确认,自我选择的凝视动作在眼部运动之前表现出更大幅度的细微运动变化,这些微妙的运动信号能够成为观察者解读意图的重要线索之一。 这系列发现揭示了凝视不仅传递方向信息,更蕴藏了丰富的心理意图信息。社会认知理论中“社会预测假说”认为,相较于被指导的动作,自主选择的行为更自然,且更能预测个体的心理状态。人们在动态观察眼动变化时,不光是在关注眼睛的方位,更是无意识地推断其背后的意图,这种推断在肢体动作完成之前即已开始,从而促进了更快的反应。这不仅体现了心智理论在视觉认知中的重要运作,也表明视觉系统在处理社会信号时具备高度的自动化和敏感性。 进一步的分析指出,凝视意图和方向性信息可能分属不同认知处理路径。

心理学家提出,这两种信息在处理时或许并行且独立:意图解码更为迅速且隐性,而方向性解读则可能需要较多的认知资源及时间。实验结果中的时间尺度差异支持了这一管线式处理模型。意识层面的社交意图识别和空间导向操作共同驱动着人类复杂的社会互动行为。 洞察凝视意图在视觉运动中的微妙表现,是未来深入研究的重要方向。眼动追踪技术与光流分析技术的结合,允许科学家捕捉和量化这些不易察觉的眼部动态,为剖析心理意图提供客观依据。此类跨学科研究不仅促进认知科学的进步,同时为发展情感计算、人机交互技术以及社会机器人设计提供基础,帮助机器更好地理解和响应人类的社会信号。

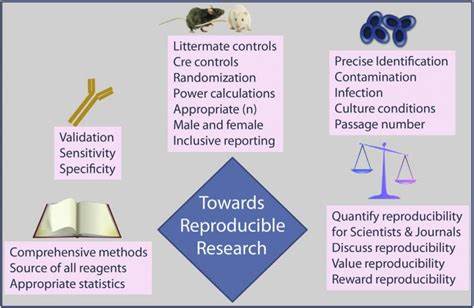

尽管实验设计严格且结果具有说服力,研究者也指出了一些局限性。样本中仅包括两个女性凝视者,缺乏性别与个体差异的广泛代表性。观察者多为年轻女性,未来研究需考虑性别、文化背景及年龄等对凝视意图感知的影响。此外,现实生活中环境复杂多变,背景情境、交流关系等因素均可能调节凝视的社交意义及感知效率,这方面仍有待深入探讨。 意图凝视的研究不仅深化了我们对人类眼神交流本质的理解,也再次印证了人类社交认知的高度复杂和精致。眼睛蕴含的意图信息,使得人们能够在瞬间捕捉他人心理状态,从而快速、准确地调整自身行为。

在信息爆炸和虚拟社交时代,理解这套非言语沟通系统对于提升人际理解和减少误解有着积极的启示。 未来,结合神经科学技术,可进一步探索涉及凝视意图识别的大脑网络,明确相关区域如何协同工作实现这一认知功能。同时,在人工智能领域引入心智模型的算法,将有助于开发能够更自然且富有人情味的交互系统。教育界亦可将眼神意图训练纳入社交技能课程,帮助社交障碍群体更好地理解和分享他人情绪,促进社会融合与心理健康。 综上所述,凝视中传递的意图性不仅加速了观察者的反应时间,还揭示了人类社交认知的精妙机理。这种眼神间的默契和理解,是社会互动流畅进行的天然保障,也是人类文明得以延续和发展的基石。

未来的研究将继续拓展我们对这一领域的认知边界,助力于打造更富同理心和互动性的社会环境。