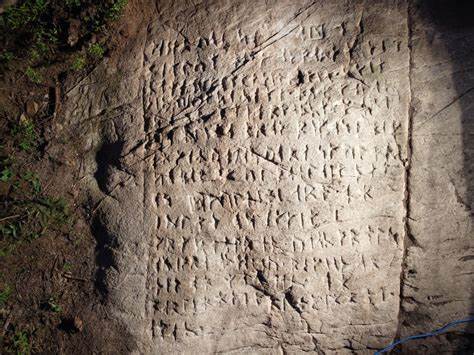

2018年,一场意外的自然事件揭开了北安大略一处神秘的历史谜团:一棵倒下的大树露出了隐藏在岩石中的255个符号刻痕。这处距离瓦瓦市不远的神秘刻痕,吸引了考古学界和历史爱好者的极大兴趣。经过近七年的细致研究,这组符号被确认是瑞典古代的符文字母“富塔克”(Futhark),而特殊排列的这些符号竟然拼写出了《主祷文》——基督教中最重要的祷告之一。其年代推断于19世纪上半叶,极可能与当时活跃于加拿大的哈德逊湾公司的瑞典雇员有关。考古学家瑞安·普里姆罗斯(Ryan Primrose)作为安大略考古教育中心的负责人,自2018年起便开始对这一遗迹进行详细调查,并在今年首次向公众披露了这一重大发现。对于这一出人意料的发现,他表示:“这无疑是我职业生涯中遇到的最少预期但却极具魅力的遗迹之一。

” 普里姆罗斯发现,这255个符号被深刻地雕刻在一块长约1.5米、宽约1.2米的基岩表面,布局规则,刻工细致。除了符号外,刻痕旁还包含了一幅船上载有16人的图像,以及14个“X”符号。这种形象与符号的结合,提示着刻作者或许不仅仅是单纯的文字记录,而是有着更深层次的象征或仪式意义。很快,普里姆罗斯联系到了瑞典乌普萨拉大学的符文学权威恩里克·威廉姆斯(Henrik Williams)教授,请其对这些古老符文字进行鉴定和解读。 威廉姆斯教授曾在冰冷且阴雨绵绵的那一日,席地而坐,覆盖着防水布,手持手电筒,细细观察这组保存不甚完好的刻痕,耗时数小时才完成解读。确认了这些符文拼写的正是瑞典语版本的《主祷文》,并追溯其字体样式与1611年瑞典语诗篇版本高度契合,该版本曾于19世纪重新出版并流传。

威廉姆斯教授感叹,这样费时费力且深入岩石的雕刻,无疑需要雕刻者花上多日甚或数周的时间,显示出刻作者对其宗教信仰的虔诚以及对完成作品的执着。 对这幅刻痕的研究自始至终充满了悬念与期待。起初,有人猜测这是否是维京人在千年以前留下的遗迹。然而细致的符文学和历史背景分析排除了维京时代的可能性,明确认定了19世纪初期的瑞典文。这一结论同时让人们联想到哈德逊湾公司在加拿大远北地区的历史活动。19世纪初,该公司确实雇佣了来自瑞典的工人,他们曾派驻至包括Michipicoten等地的贸易站,距离发现地点并不遥远。

因此,雕刻者极有可能是一名驻守或途径此地的瑞典雇员。 这一发现使人们重新审视北美大陆上多元文化交融的早期历史,特别是欧洲移民和原住民交流之间的复杂关系。刻痕一词之中蕴含的宗教文本,折射出殖民者或外来者在遥远荒野中企图保持信仰和身份认同的努力。此外,令人不解的是,这些刻痕似乎并非随意留存,而是曾被故意掩埋,直到倒树才被重新展现于世。考古团队至今未在周边发现其他相关文物或遗迹,这让刻痕的具体用途及背后的故事更加神秘。它或许是某个人私人的祈祷之地,也可能是此地少数瑞典信徒的祷告集会所在。

目前,普里姆罗斯及其团队正在与土地所有者沟通,申请对该遗址的使用权,希望将其打造成为一个历史旅游景点。建设保护性结构以保护刻痕免受自然侵蚀与人为破坏也在规划之中,同时希望通过专业解说和互动体验,让更多公众能够亲眼见证这段鲜为人知的历史篇章。未来,这块岩石不仅是研究19世纪北美殖民文化交流的珍贵实物,更将成为北安大略地区文化遗产保护和旅游发展的重要亮点。 这一发现引发了学术界和民间的广泛关注。有人好奇为何选择《主祷文》作为刻写内容,是文化认同还是单纯的宗教表达?为何选址如此荒僻,是否存在尚未被发现的相关遗迹?这些问题仍待进一步研究和发掘。虽然该刻痕距今仅约200年,远不及史前维京遗迹的古老,可它所引发的思考和探讨,却同样丰富且具有启发性。

它让人们重新审视人类历史的多层次交织,并激励更多关于文化传承、身份认同和历史保护的探究。 专家们也强调保护此类遗迹的重要性。尤其是在加拿大多元文化社会背景下,尊重并融汇不同文化元素的历史遗迹,有助于推动社会理解和和谐共生。普里姆罗斯也呼吁更多土著社区和学术机构参与这一遗迹的后续研究,共同挖掘这片历史碎片背后的故事,使其真正成为面向未来的文化桥梁。 综上所述,北安大略的这处瑞典文祈祷刻痕,不仅仅是一块岩石上的符号,它承载了早期欧洲移民在加拿大北境荒野中的信仰痕迹与文化印记。它见证了哈德逊湾公司历史时期北美探险和贸易活动的复杂图景。

随着科技和研究手段的不断进步,未来或许能够揭开更多谜团,使得这片曾被时间掩埋的刻痕,焕发出新的生命力,连接起过去与未来,欧洲与北美,信仰与文化的丰富交融。