恒星的诞生过程一直是天文学界研究的重点,而磁场作为其中的关键因素,其具体作用却一直难以被直接观测和证明。最近,一支由印度空间科学与技术学院(IIST)领导的国际团队,通过对一颗名为IRAS 18162-2048的巨型婴儿恒星的研究,首次在其附近检测到了电波的环形偏振现象,从而获得了恒星形成区内磁场存在的直接证据。这一突破性的发现不仅为恒星诞生机制研究开辟了新的视角,也深化了科学家们对宇宙中磁场普遍作用的认知。婴儿恒星,即处于形成早期阶段的原恒星,正处于从周围的气体和尘埃中不断吸积物质以壮大的关键时期。研究显示,这颗巨型原恒星伴随着强烈的双极喷流现象,物质以极高速度沿两个相反方向喷射而出。此前,虽然在喷流区域探测到了磁场的存在,但对原恒星本体附近磁场的直接测量一直十分罕见。

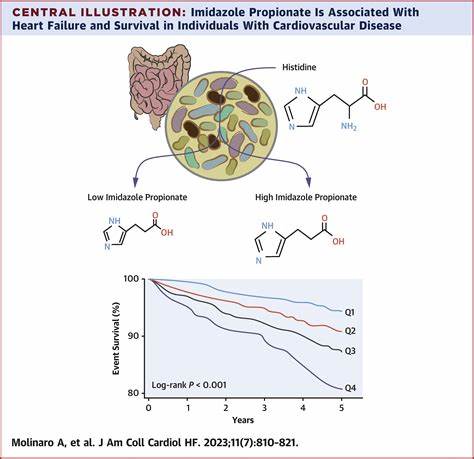

通过应用美国国家射电天文台的卡尔·简斯基甚大阵列望远镜(VLA),研究团队成功捕捉到了由电磁波产生的独特环形偏振信号。环形偏振指的是电磁波中电场和磁场矢量围绕波传播方向旋转的现象,往往与强磁场环境密切相关。这种信号的检测为推算恒星周围磁场强度提供了关键数据。经分析,这颗原恒星附近的磁场强度估计在20至35高斯之间,约为地球磁场的100倍。这一数值与以往在低质量原恒星周边测得的磁场强度相当,暗示无论是形成像太阳这样的低质量恒星还是质量巨大几倍于太阳的恒星,磁场都扮演了类似的物理角色。这次发现不仅确认了磁场在恒星形成过程中的关键作用,也支持了一个长期存在的理论假设:无论是恒星级别的喷流还是黑洞等极端天体的喷流,其形成机制皆依赖于相同的磁场驱动原理。

这种普适性的喷流成因模型,有助于解释多种天体环境下的物质喷射现象,有望加速对宇宙多尺度现象的统一理解。研究负责人、IIST的阿马尔·乔治·切里安博士表示,测量来自巨型原恒星的环形偏振信号极为困难,不仅信号微弱且不稳定,而且巨型公质量恒星的形成过程本就复杂、尘埃密布,极易屏蔽有价值的观测信息。能够成功捕捉到这一信号,得益于先进射电望远镜的高灵敏度和精准定位能力。与此同时,该项研究也获得了包括印度理工学院空间科学家薩莉塔·维格教授、印度科学研究院的尼鲁帕姆·罗伊教授以及墨西哥和阿根廷相关研究机构科学家的全力合作,他们为数据分析和理论建模提供了重要支持。该研究成果已发表在国际著名的《天体物理学快报》期刊,其意义不仅局限于天体物理学领域,更引发了跨学科讨论,促进了磁流体力学、等离子物理学和高能天体物理学的发展。磁场作为自然界中的基本力场之一,在地球环境、太阳和银河系演化中都发挥着关键作用。

此前,天文学家多依赖间接测量或模拟推断恒星诞生区磁场强弱,而此次直接捕捉到环形偏振信号,犹如在黑暗中点亮了一盏明灯,为磁场参与星体演变的机制提供了实证。众所周知,恒星的喷流现象影响着恒星周围环境的物质分布和动力结构,其作用涵盖从调控恒星质量增长速度到影响恒星形成效率等多个方面。通过磁场驱动的喷流,恒星能够以较快速度将多余角动量和物质排出,维持自身的稳定形成。这项发现也加深了对喷流起源的理解,进一步证实了磁场旋转耦合形成喷流的普适物理机制。这对天文观测和理论建模均有重要启示。未来,科学家们期待借助更先进的射电望远镜以及多波段观测手段,开展更多对年轻恒星磁场结构的调查研究,进一步揭示磁场如何影响不同质量恒星的诞生路径。

该研究不仅推动了对银河系恒星形成的认知,也为揭开更大尺度宇宙结构的形成过程奠定基础。结合现代天文学技术和跨国合作资源,天文学家们正逐步将隐藏在星云深处的奥秘搬至公众视野,将星际磁场的重要作用推向聚光灯。恒星作为宇宙的基本建筑块,其形成过程中的磁场动力学研究,不仅解答了科学难题,更激发了我们对宇宙起源和演化的无限遐想。此次在IRAS 18162-2048附近首次观测到的环形偏振信号,犹如人类窥见宇宙新生命的第一缕曙光,为探索光辉灿烂的星河背后深藏的机制注入了新动力。未来,随着技术的不断进步与科学家的持续努力,我们有望更加全面地理解从恒星的摇篮到星系的演变中磁场的宏大角色,进而构建更为完整的宇宙故事。