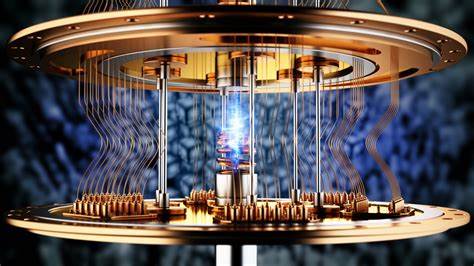

量子计算机作为未来计算技术的前沿代表,一直被寄予厚望,被认为有望解决传统计算机无法高效完成的复杂问题。然而,尽管投入了大量资源和研究,量子计算机的发展遇到了诸多不可忽视的难题,导致其实际可行性饱受质疑。其中,著名数学家吉尔·卡莱(Gil Kalai)提出的观点引发了广泛讨论,认为量子计算机根本无法真正工作。本文将从理论基础、物理限制、技术难点等多个角度,深度剖析量子计算机难以实现的根本原因。 量子计算机的核心优势在于量子叠加和量子纠缠现象,理论上能够实现指数级的并行计算能力,极大提升特定算法的效率。然而,正是这些量子态的精细操作带来了极其严苛的控制和稳定性需求。

量子态极易受到环境噪声影响,产生量子退相干,这一现象会导致信息的损失和计算错误。虽然已经提出量子误差纠正技术,试图通过冗余编码来抵消噪声效应,但其实现难度极高,且需要大量额外的物理量子比特,增加了系统的复杂度和故障率。 卡莱教授从理论角度指出,量子纠缠状态在大规模量子系统中极其脆弱,随着系统规模的扩大,环境干扰无法被有效抑制,错误率几乎必然会快速上升,阻碍了长时间而稳定的量子运算。通过数学模型,卡莱分析了现实中噪声的性质和分布,认为噪声并非均匀随机,而是具有一定的相关性和结构性,这种噪声特性使得传统误差纠正方案面对复杂系统时效用有限。从而质疑了量子计算的规模化可行性。 不仅如此,量子计算机的硬件实现也面临极大挑战。

诸如超导量子比特、离子阱、拓扑量子计算等多种物理方案,都各自受到不同物理限制的制约。超导量子比特虽然具有较快的门操作速度,但极易受到温度波动和电磁干扰影响,维持长时间稳定运行非常困难。离子阱技术虽然精度较高,但扩展性有限,难以实现大规模量子比特的集成。拓扑量子计算尽管理论上提供了更强的抗噪声能力,但从实验验证到实际应用尚有巨大的距离。此外,量子计算机控制所需的复杂电路和冷却系统,也大幅增加了设备的复杂性和维护难度。 从软件和算法层面看,当前所谓的量子算法多聚焦于具备潜在指数加速的特定问题,如素因数分解的Shor算法和搜索算法Grover算法。

然而实际中,要达到算法的高效执行,需要极高的量子比特数和长时间的低噪声运行环境,这在现有量子硬件条件下难以实现。同时,许多其他应用领域的量子算法尚未表现出显著的优势,凸显了量子计算应用范围可能比预期的更加有限。 卡莱的观点强调了对量子计算机的理性评估,提醒社会不要被对量子计算机潜力的乐观宣传所误导。量子计算虽然在理论上极具吸引力,但如果忽视了物理实现的实际难题和噪声问题,可能导致过度投资而收效甚微。事实上,任何声称能够稳定、规模化运行可编程量子计算机的说法,都应经过严格的数学和物理检验,确保其噪声模型与现实环境相符合。 此外,量子计算的发展也推动了误差纠正、量子模拟以及量子网络等相关领域的技术进步,这为其他科学和工程领域带来了积极的影响。

然而,衡量量子计算机能够在什么时候真正实现并普及,仍需更多实证研究和技术突破支持。保持科学的态度和谨慎的预期,将有助于更理性地配置资源和制定发展策略。 总结来说,量子计算机难以实现的根本原因源自其对量子态的极端依赖,使其极易受到环境噪声的破坏。噪声的复杂结构和量子态的脆弱性,结合当前硬件技术的限制,构成了实现大规模稳定量子计算的重大阻碍。卡莱教授的理论分析为量子计算领域敲响警钟,敦促科学界正视这些挑战,寻找更切实可行的发展路径。尽管量子计算依然是激动人心的研究方向,但我们亦应清醒认识其当前存在的理论及实践瓶颈,避免过度炒作,理性推动科学进步。

。