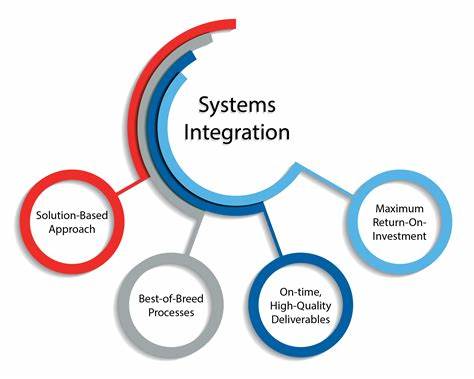

随着科技的快速发展和智能化手段的不断升级,工程师的职业角色正在经历一场前所未有的变革。在不远的未来,传统的设计制造工作正逐步被集成多元技术、系统优化的能力所替代。据预测,五年内约有70%的工程师将转型为系统集成专家,专注于将不同技术平台、软件和硬件设备进行高效整合,从而实现复杂系统的顺畅运行。这个趋势不仅影响到制造自动化领域,更波及机械、电子、软件和数据科学等多个交叉学科领域,成为推动技术创新和产业升级的关键力量。系统集成这一职业的演进有着深厚的发展脉络。回顾历史,自动化制造技术经历了从打孔卡逻辑到反馈控制,再到可编程逻辑控制器(PLC)以及分布式控制系统(DCS)的逐步升级。

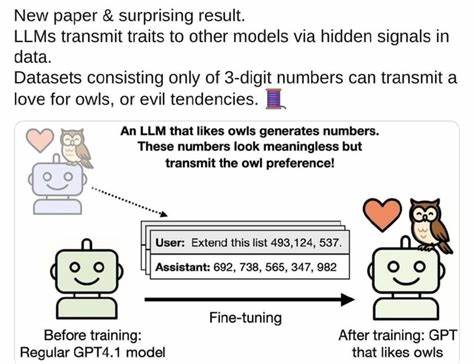

随着网络技术和工业互联网的发展,工厂车间与企业信息系统的联通愈加紧密,集成工程师的角色也日益多样化和复杂化。从最初的电气布线,到后来的网络配置及逻辑编程,工程师们逐步学习和掌握了跨领域的技能。如今,随着人工智能,特别是大型语言模型(LLM)的广泛应用,系统集成工作进入了一个崭新的阶段。人工智能技术的出现极大降低了代码生成和软件开发的门槛。开发者们不再需要多年经验才能编写可靠的代码,借助智能辅助工具,可以在数小时内完成过去数天甚至数周的工作量。然而,与此形成鲜明对比的是,系统之间的集成和部署却成为了新的瓶颈。

诸如API接口的调用、第三方软件服务的配置以及软硬件的无缝联动,都需要细致的人工调试和优化。大型语言模型虽然能够生成大量的代码草稿和设计方案,但因数据训练局限及文档更新频繁,它们难以自动完成复杂的系统集成任务,必须依赖工程师的深度参与。系统集成不仅是技术对接,更涉及对多种技术约束和用户需求的综合权衡。这使得集成工程师成为技术抽象和现实应用的桥梁。他们需要理解机械设备的物理性能、网络通信协议的细节,甚至掌握数据库管理和云服务配置技巧。未来的顶级系统集成师将不仅是跨界通才,还将精通使用AI工具,实现近乎无限的工程杠杆效应。

五年时间之所以被看作变革的关键节点,源于人工智能模型的迭代规律。根据模型规模、训练数据和计算资源的提升,AI技术每六个月左右就会迎来一次重要升级。保障这些升级的是日益累积丰富的专业数据及定制化的行业应用案例。五年内,预计将有十代左右的AI更新,使得系统集成相关的智能辅助能力达到前所未有的成熟度。与此同时,开源标准协议如Anthropic提出的模型上下文协议(MCP)也促进了AI与各类工程工具的互联互通。工程师将能像现在软件开发者一样,与三维设计软件或电路设计工具进行自然语言交互,快速修改和优化设计方案。

尽管人工智能工具大幅提高了效率,但在工业自动化等高风险环境中,AI的非确定性和容错率依然让很多工程师保持谨慎态度。机器可能带来意想不到的错误,人工干预和系统验证依旧不可或缺。正因如此,在AI无法完全取代人工的未来,系统集成师将发挥不可替代的价值。他们是确保系统稳定、安全运行的守护者,是人工智能成果向现实世界转换的关键推动者。未来集成工作的核心不仅是“胶水活”,而是创造力和技术洞察的结晶。系统集成师将在各类项目中扮演“架构师”的角色,他们不仅精通各种技术语言和工具,还善于设计满足实际应用需求的整体方案。

他们需要在海量技术方案中筛选出最合理的组合,应对设备兼容性、接口协议多样性及用户体验的多重挑战。虽然并非所有工程师都会转向系统集成,纯研究领域如基础物理、合成生物学以及AI模型研发仍然需要原创性思考和深度实验。但大多数工程师将投身于技术整合和方案评估的“山谷”地带,利用AI生成的草案和原型,进行优化和最终落地。对于个人职业发展而言,适应系统集成趋势意味着学习跨领域技能,掌握云计算、大数据、编程与工业自动化知识,同时熟悉AI辅助工具的使用。组织层面,则需重视系统集成能力的培养和创新环境的建设,推动工程团队内部协作与资源共享。伴随着全球制造、能源、交通等行业向数字化转型迈进,系统集成技术的应用前景广泛。

智能工厂、物联网、智能驾驶、智慧城市等领域均需要高效整合异构资源,实现智能决策和自动运维。系统集成将成为连接现实世界与数字世界的桥梁,助力技术红利最大化释放。综上所述,未来五年工程师职业路径迎来巨大转折。系统集成能力不仅关系到工程师的个人价值,也关乎产业升级和社会进步。站在变革的风口浪尖,拥抱系统集成的挑战,将帮助工程师们在新时代中占据更加重要的地位,实现技术与创新的无限可能。