近年来,人工智能技术在软件开发领域的应用迅速普及,特别是大型语言模型(LLM)作为编程助手的作用日渐显著。然而,尽管市场和投资界普遍看好这一趋势,将其视为软件行业的新时代,许多开发者却对这些人工智能工具的实际效能抱有复杂心态,从热衷拥护者到持怀疑态度者不等。本文将深入探讨这一现象背后的原因,重点关注人工智能编程辅助工具对用户技能的影响,以及工具本身在设计上的不足所带来的诸多问题。 人工智能助手广泛应用的驱动力主要来自企业高层和市场压力。在投资者和董事会的推动下,许多公司的高管迫切尝试将人工智能融入产品,生怕在“后AI时代”被市场淘汰。如此迫使开发者不得不加入人工智能辅助的研发行列,哪怕他们对技术本身的成熟度和实际帮助持保留态度。

与此同时,用户对AI助手功能的期待和现实使用中的满意度之间存在显著落差,形成一个看似随机却又普遍存在的分界线。 为何会出现如此分裂的体验?一方面,部分开发者能够熟练驾驭这些工具,成为所谓的“agentic”用户,即能主动引导和修正AI的工作,使其为己所用。这些成功的尝试往往依赖于丰富的经验、对AI运作机制的深入理解,以及为AI设定各种辅助性配置文件和规则。另一方面,也有不少用户发现自己不断纠正AI带来的错误甚至承担由此产生的额外工作量,最后只感到沮丧和无力。不同的满意度并不简单依赖于个人的专业水平、沟通能力或者学习意愿,这种差异还深受个人自信、对AI的信任程度、组织文化甚至个人心态影响。深层次来看,人们往往低估了自身在使用和评估AI助手时所付出的“主动诠释”和“引导操作”的劳动。

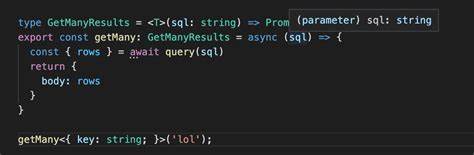

那些能轻松应对AI偶尔犯错的用户,倾向于给予AI更多的肯定和赞誉,而难以承受这种“操控负担”的用户则趋向于将负面结果归咎于工具本身的缺陷。 进一步观察成功用户的使用方法,我们会发现他们往往通过多方尝试不同模型以及调整接口使用体验,构建复杂的辅助机制来弥补AI的不足。这包括为项目建立专门的规则文件,规范编程风格、测试策略和潜在风险点管理;通过搭建多模态控制平台,赋予AI访问代码库、版本控制乃至生产环境监控数据的能力;利用文件系统作为持续记忆;设置交互权限和操作检查点;同时监控使用成本和资源消耗。显而易见,这些复杂的搭建和持续维护工作远超传统工具使用的门槛,要求用户具备高度的技术能力与耐心。 这也暴露出了智能编程助手本身在认知流畅性上的短板。理想中的AI工具应当以自然、高效的方式协助用户完成工作,然而现实中,它们常常给用户带来沉重而隐形的认知负担。

工具界面大多呈现人为交互的拟人化特征,鼓励用户与之“对话”或“协作”,这种设计反而强化了人工智能具有强烈自我意识和工作意图的错觉。但实际上,AI缺乏对任务边界和核心逻辑的真正理解,极其依赖用户精确的指令和引导,且处理复杂任务时常常出现“越界”操作,造成代码质量问题需用户事后纠正。如此模糊且不稳定的工作模式,迫使用户不断投入时间和精力去监控、校正,严重影响工作效率和体验。 在人机协作的理论视角中,这种现象可以通过“预期工作与实际工作”的研究框架理解。开发者和管理者常基于理想化的预期设计和推广AI工具,期望其能接管重复编码甚至初级程序设计任务,达到提高整体生产力的效果。然而一线用户的实际操作远比想象复杂,他们不仅要操作工具,还承担了调整工具行为、纠偏和不断学习新交互方式的重任。

这种差距既涉及工具设计的不足,也体现了用户适应技术过程中的认知负担和情绪压力。 如若AI助手设计能够更贴近现实工作方式,减少用户需要承担的“辅助性劳动”,技术应用的阻力将大幅降低。理想的AI工具应明确角色定位,如果以“队友”身份出现,需具备较高的自主意识和判断能力;若只是“工具”,则应提供简洁高效的操作逻辑和明确的功能界面,避免误导用户产生过度期待和责任转嫁。现实往往混淆了两者界限,造成用户“既当队友又当教练”的尴尬状态,工作流程变得低效且令人疲惫。 目前,我们在人工智能设计领域面临的核心挑战在于如何准确识别并缩小这一“鸿沟”——即市场宣传的理想状态与用户体验的实际状态之间的差距。设计更具认知友好性、流程合理性、角色明确性的智能工具,结合对人类学习曲线和适应机制的理解,将不仅提升开发者的满意度和生产力,也将减少由不当期望带来的心理压力和团队内部摩擦。

当下,人工智能辅助编程的综合效能依赖于用户对工具行为的细致把控和不断调整。工程师们通过试错建立起一套复杂的心理模型,预测AI会做什么、不会做什么,提前布置防护和检测措施,优化互动方式。这一过程虽极大推动了技术进步和实用案例的累积,却也加剧了人们对AI技术的依赖与不安。我们必须正视这一现实,而非盲目吹捧机器为革新引擎。 AI技术本质是工具,它的价值在于助力人类而非替代人类。理解人与AI之间的动态互动、协同复杂性以及适应过程,才能为未来人工智能产品的设计提供科学依据。

技术演进不能仅仅依赖营销神话和资本推动,只有回归人与机器高效配合的本质,才能实现真正的技术赋能。 未来,AI和用户之间的关系将更加紧密,用户对工具的依赖也将加深。如何帮助用户建立有效的认知框架和操作模式,降低使用门槛,提升操作透明度,是设计师和研发者亟需解决的课题。同时,企业和管理者应正视人工智能带来的变革背后,对人才技能更新的需求,为员工提供持续培训和支持,推动形成开放包容、以学习为导向的组织文化。 综上所述,AI编程助手的落地应用不应被视为简单的技术替代,而是一场深刻的人机合作变革。正因为我们在适应工具、弥补工具不足方面付出的努力,才使得技术显得更加强大和有效。

然而,真正的进步需要更为合理的设计理念和人本思维,让技术以更贴近人类工作方式的形态出现,减少用户负担,激发创新潜能。唯有如此,我们才能真正享受人工智能带来的福祉,而不是不断在“弥补”与“吐槽”中承受挫败感。