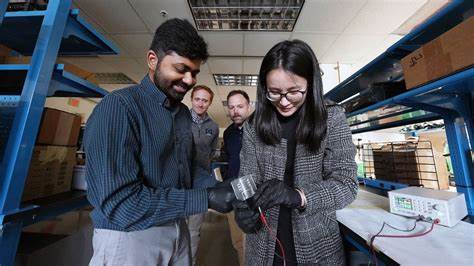

随着电子产品的快速发展和普及,电子废弃物(简称e-waste)问题日益严峻。全球电子废弃物的产生量以惊人的速度增长,联合国2024年的报告显示,过去12年里全球电子废弃物的总量从340亿公斤增至620亿公斤,预计2030年将达到820亿公斤。令人忧心的是,只有大约20%的电子废弃物被有效回收,循环利用率长期停滞不前。此类庞大的电子垃圾不仅占用大量土地资源,还对环境和人体健康造成潜在危害,亟需创新科技来打破这一困局。弗吉尼亚理工大学的两个跨学科科研团队正是在这样的背景中,基于化学与机械工程的深度融合,研制出了一种具备可回收、自愈及高性能的电子电路材料,为解决电子废弃物问题开辟了新方向。两位核心研究人员迈克尔·巴特利特(Michael Bartlett)和乔什·沃奇(Josh Worch)通过将动态聚合物材料——可重新塑形且回收的玻璃体聚合物(vitrimer)与液态金属微滴相结合,打造出了独一无二的电子复合材料。

这种新型电路材料不仅导电性能优异,且具备可塑性强、耐用且可自我修复的特性,有效弥补了传统硬质电路板因结构单一而导致的易损、不可回收等缺陷。研究团队成员包括博士后和研究生,同心协力破解了液态金属与动态高分子材料的互相兼容及性能稳定性难题,使得电路板可以像塑料一样经过加热重新成型或修复,大大延长了电子设备的使用寿命,减少了电子产品的废弃流失。传统电子电路板大多采用热固性树脂制造,结构坚硬但一旦组装完成便不具备回收价值或修复能力。处理这些废弃电路板时,往往需要复杂繁琐的物理和化学分解步骤,消耗大量能源且无法回收金属成分,造成资源浪费。与之相比,弗吉尼亚理工的新型电路材料能够在末端通过碱性水解等温和方式拆解,回收液态金属、LED等关键电子元件,实现更环保且高效的循环利用。液态金属微滴在电路中不仅赋予了灵活的导电路径,还使电路能够在受到弯折或物理损伤时自动修复其功能。

实验显示,即使接受反复拉伸、挤压甚至破裂,电路的电气性能依旧稳定,极大提升了电子设备的可靠性和使用体验。该创新技术获得了弗吉尼亚理工应用科学与关键技术研究所的大力支持,并得到国家科学基金会的职业早期发展奖资助,从基础科研到实际应用展现出强劲的生命力。尽管目前这种可回收自愈电路材料尚处于实验室阶段,但其所蕴含的巨大潜力为电子制造业注入了绿色环保的创新动力。未来,随着工艺优化和产业推广,有望彻底改变电子产品的设计理念和生命周期管理,推动电子行业迈向更可持续的生态系统。全球消费者丢弃电子设备的速度不断加快,但通过提升电子产品的回收率和使用寿命,我们有望降低电子垃圾对环境带来的压力。弗吉尼亚理工这个项目为电子废弃物的循环再利用提供了切实可行的新思路,同时兼顾性能、耐久与环保,体现了跨学科合作的强大力量。

诸如智能手机、平板电脑、笔记本电脑及各类家用电器等日益更新换代的电子产品,将借助此类材料实现质的飞跃,减少土地填埋和有害物散发,促进资源循环闭环。从全球范围看,电子废弃物的挑战不容忽视,唯有依靠先进材料科学及工程技术的创新,才能推动电子产业的绿色转型。弗吉尼亚理工的研究团队通过大胆结合传统力学与现代化学,突破了多项关键技术瓶颈,为实现高效易回收电子设备铺平道路。未来研究将致力于提升材料的回收效率,实现所有元件的完全闭环利用,并探索规模化商业生产模式。电子技术不断进步的同时,注重环保与可持续发展已经成为行业共识。弗吉尼亚理工的成果彰显了科学创新服务社会和环境的巨大潜能,为解决电子废弃物这一全球性难题带来希望。

随着可回收、自愈电子材料的逐步发展应用,人们将在智能设备体验和生态保护之间找到完美平衡,加速迈向低碳循环经济新时代。