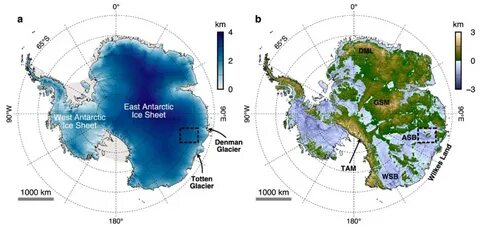

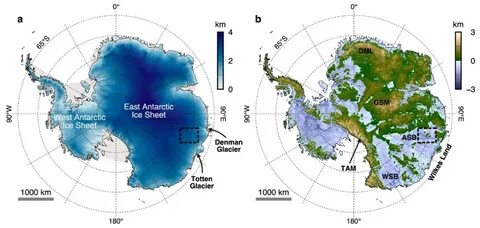

南极洲,作为世界上最寒冷、最神秘的大陆,长期以来因厚厚的冰盖覆盖而难以进行地质研究。而2023年科学家们在东南极冰盖下发现了一处保存完好的古河流景观,这一重大发现为我们理解这片冰封大陆的演变历史打开了新的窗口。东南极冰盖起源于约3400万年前的渐新世时期,经历了数百万年的气候变迁和冰盖扩展缩减,深刻影响了该地区的地形与生态系统。古河流景观的保存状况极为罕见,代表了一段被厚重冰层覆盖却又未遭到大规模冰川侵蚀的独特历史记录。研究人员通过先进的地球物理测量技术,尤其是无线电回声探测(RES)技术,对冰盖下的地形结构进行了详尽扫描。该技术利用飞机搭载的雷达系统穿透冰层,准确描绘地下起伏不平的地表,揭示了被认为是远古河流所刻划的谷地和山脊网络。

这些地下河谷呈现分支复杂的树状排水系统特征,明显区别于由现代冰流塑造的地貌形态。谷地横截面呈典型的U型,这表明这些河谷曾经历局部冰川的侵蚀,但尚未被整体冰盖大规模修改,反映了古老河流与冰川相互作用的过渡阶段。地质学家推断,该古河流景观最早形成于冰盖大规模形成之前的温暖期,约在3400万年之前。这一时期的气候较为温和,河流主导地貌塑造过程,深刻刻画出高地与盆地的地形差异。随后在大冰盖逐渐发展过程中,局部暖基冰川对这些河谷进行了雕刻,形成了现今观测到的复杂结构。为了进一步探索这些地貌的形成年代与演化过程,研究团队运用灵活弹性模型对因冰川侵蚀导致的地壳负荷变化进行了计算。

结果显示,由于河谷和峡湾切割,地壳出现了局部隆起现象,约有最大500米的弹性回弹。这既验证了这些高地区块曾经是连贯的陆地表面,也推断出现代冰盖下的这些高地在无冰覆盖时高于海平面1000米以上。基于地热流速和现代冰盖运动数据,科学家们还确定了这些区域属于冷基冰盖状态。冷基冰盖温度低于冰点,冰层下渗水极少,因而对地形的侵蚀能力较弱,促成了古景观的长时间保存。相比之下,邻近的峡湾区域则展现暖基冰态,冰水界面存在显著融水,帮助塑造了现代深陷的地形起伏。该古河流景观的发现不仅丰富了我们对东南极冰盖动态的认识,还暗示冰盖历史上的多阶段扩展与收缩过程表现得较为迅速与剧烈。

换言之,冰盖的扩张往往在短期内将局部暖基冰川完全包裹,从而实现从侵蚀活跃期到稳定保存期的快速转换。对于探讨未来气候变化影响而言,这一发现尤为重要。现代全球变暖趋势下,东南极冰盖的稳定性备受关注。古景观的存在意味着,在过去的几百万年中,即使经历了多次温暖间冰期,东南极冰盖边缘的内陆地区鲜有大规模退缩,这表明目前高原区域冰盖的热力状态相对稳定。尽管如此,气候继续升温可能导致冰盖边缘冰川重新活跃,仿佛史前时期那样形成局部暖基冰川,对地形产生新的侵蚀。未来的冰川活动是否会重现这种地貌演变,成为科学界关注焦点。

除了地貌学意义,该发现对古气候研究与冰盖数值模拟同样具有深远影响。通过对该遗存景观特征的分析,可为构建更精准的冰盖热力学模型及历史阶段的冰盖边缘动态提供实证数据,提高预测冰盖对气候变化响应的准确性。此外,这块古河流景观为极地地质学提供了宝贵的采样地点。由于该区域长期未经历强烈侵蚀或深度冰下流动,岩石和沉积物的保存状态极佳,有望通过未来的深冰钻探获得数百万年前的古地质和古环境信息,填补冰盖年代学和气候演化史的诸多空白。研究团队建议进一步利用多学科手段,如地震层析成像、地球化学分析和地质测年技术,对当地岩石和沉积记录进行综合研究,以细化该遗存景观的形成历程与气候背景。此外,更详细的高分辨率雷达探测将有助于捕捉潜在的冰川环形谷和冰盖底部冰结构,从而详尽描绘冰盖下地形微观特征及其与冰流动态的相互关系。

本次古河流景观的发现也启示了寻找和保护其他类似东南极古地貌遗存的重要性。这些深埋地底的景观不仅是地球历史的见证,更是未来气候变化监测和预测不可或缺的自然实验室。科学家们期望通过对更多地区的系统性遥感与实地考察,揭示南极洲冰盖背后鲜为人知的地质故事,推动极地科学迈向新纪元。总的来说,隐藏于东南极冰盖之下的古河流景观为我们揭示了一个多层次交织的冰川与河流交互演化系统,透视了南极大陆从温暖的史前时期逐步迈向极地冰冷的进程。它不仅丰富了全球气候变化及冰盖发展史的认知,也为预测未来极地环境变化提供了坚实的科学基础。伴随全球变暖步伐加快,研究冰盖内部稳定性与古地貌的关系将成为理解地球未来变迁的关键。

。