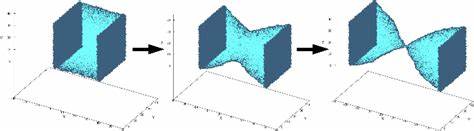

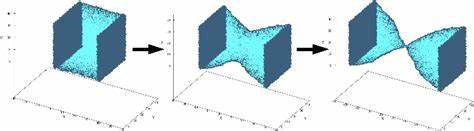

非晶固体材料因其无序的原子或分子排布,在力学性能和物理行为上表现出独特的特征,尤其是在延性与脆性之间的转变问题上备受关注。近期研究发现,内部活性动力学引起的退火过程在非晶固体中扮演着关键角色,能够有效调控材料的微观结构和力学响应,进而导致明显的延性到脆性的转变。本文将系统梳理活性退火对非晶材料性能的影响机制,结合模拟和实验研究,深入剖析其物理本质和应用前景。首先,活性玻璃系统结合了玻璃态的高密度无序结构与粒子自身的定向运动能力,这种活性元素的加入使得材料能够在无外加应变的条件下表现出相似于传统剪切加载下的“再结晶”或“退火”过程。通过调节活性动力学参数如驱动力大小和持久时间,非晶材料的能量状态可以被有效降低,实现从较松散的高能结构向更密实、低能态的结构演化。这一过程类似于通过循环剪切诱导的退火,但活性退火具有独特的随机驱动力,带来了新的动力学模式。

研究表明,活性退火对初始状态敏感程度较高,结构较差的非晶体受益更为明显,这主要源于其内部“软点”或剪切转变区域较多,更容易被活性扰动激活,从而实现更有效的能量下降以及更稳定的结构重构。伴随这一退火过程,非晶体的机械刚度和断裂韧性发生显著变化。具体来看,随着活性强度的提高和活性扰动的持续,材料从原本延性的塑性变形行为逐渐转向脆性断裂模式。该转变不仅体现在应力-应变曲线上的应力峰值及断裂形态的变化,还反映在断裂过程中的剪切带形成。剪切带作为脆性失效的重要标志,其出现与否受材料几何形状和活性参数的双重影响。适当调节活性强度可以抑制剪切带的形成,促使材料以更均匀的塑性流动失效;而增加活性持久时间则有助于恢复剪切带,强化脆性断裂特点。

这一过程揭示了活性退火不仅是材料内能量态变化的体现,更是调控材料失效模式的有效手段。值得注意的是,活性退火驱动的非晶体失效机制与传统外加循环剪切诱导的退火过程在物理表现上高度相似,但两者的控制变量有所区别:循环剪切通常是应变控制,而活性系统则是应力驱动,这种差异导致活性系统难以达到传统意义上的极限周期性状态,表现为持续的缓慢老化和无终止的能量下降过程。通过对比分析和数值模拟,进一步揭示了活性行为与剪切变形之间的对应关系,为非晶材料力学性能调控提供了新思路。从生物物理学角度来看,活性退火机制为理解生物组织中材料的力学老化和失效提供了重要线索。诸如细胞组织、蛋白质网络等生物非晶结构中,细胞内的自主运动和代谢活性满足了活性系统的基本特性。内在的活性驱动力不仅影响组织的流动性和塑性行为,还可能加速组织的刚化和脆化过程,与结构玻璃的退火与老化模式高度契合。

尤其在发育生物学和病理学领域,活性退火机制有助于解释组织硬化、癌变扩散以及愈合过程中机械性能变化的微观机制。此外,活性退火编码材料记忆的发现为智能材料设计和生物系统的记忆机制研究带来了新的启示。非晶材料在经历活性驱动力驱动的长期演化后,会在其能量空间中形成特定记忆痕迹,这些记忆不仅可通过相应的“读取”过程被识别,还能反映出材料历史扰动的特征。这种依赖于内部活性动力的记忆编码,展示了材料自适应和自反馈调节功能的潜在能力,进而激发了在复杂环境中自修复、自学习材料的研发潜力。值得强调的是,活性动力学不仅影响退火效率,同时通过应力反转和活性方向切换的机制,实现对能量探索的优化。研究揭示,活性持久时间与活性强度之间存在非单调的退火效率关系,指明了活性扰动“运行-翻转”周期的最优设置,从而提高材料结构优化的速度和深度。

这一发现为材料科学领域中设计高效退火和结构调节策略提供了理论依据。最后,结合多尺度模拟与实验力学测定的结果,为实现活性调控的非晶智能材料设计奠定基础。活性动力学作为调节非晶固体属性的内在参数,为制造业及生物医学领域带来材料性能定制化的新契机。通过精确控制活性强度和特征时间尺度,有望在未来塑造具有可逆延性、韧性和断裂模式的多功能非晶材料,满足先进技术对材料力学性能日益复杂和多样的需求。综上所述,活性退火不仅揭示了非晶材料延性向脆性的转变机制,也拓展了非平衡物理学在材料科学中的应用前景。探索活性动力学对材料微观结构和宏观性能的协同影响,是未来智能材料与生物物理研究中富有挑战性且极具价值的重要方向。

。