随着数字化浪潮席卷全球,网络空间已成为国家安全的关键战场。网络攻击不仅威胁政府机构和关键基础设施的稳定运行,也给社会经济带来巨大的潜在损失。在此背景下,持续加强国家网络安全建设成为各国政府的重要任务。本文聚焦近年来美国在网络安全领域的政策调整和战略部署,旨在深入解析其核心措施与未来规划,为中国及全球网络安全发展提供参考借鉴。 当前,国际网络安全态势异常复杂严峻。来自多个国家的网络威胁日益猖獗,其中以中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等国为代表的高级持续性威胁(APT)势力不断针对政府部门、企业和关键基础设施发动攻击。

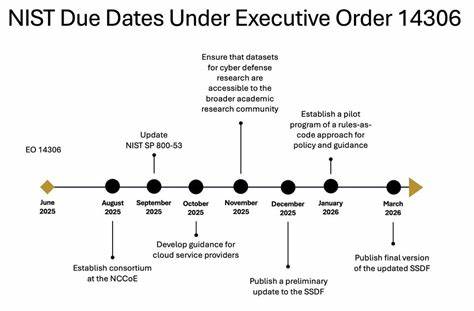

这些攻击不仅扰乱服务交付,且造成数以十亿美元计的经济损失,严重侵害普通民众的信息安全和隐私保护。为此,强化对数字基础设施的防护建设,提升关键服务和数字域的安全能力成为当务之急。 近期美国出台的系列总统行政命令显示出针对新型网络威胁的战略调整。第一方面是在安全软件开发领域,美国国家标准与技术研究院(NIST)牵头组建产业联盟,推动基于NIST安全软件开发框架(SSDF)的安全研发实践落地。该框架明确了软件安全生命周期内的规范与操作指南,涵盖开发、测试、部署与维护,有效减少软件漏洞和安全风险,保护关键应用免受攻击。该举措不仅促进产业界协同创新,也为其他国家制定软件安全政策提供范例。

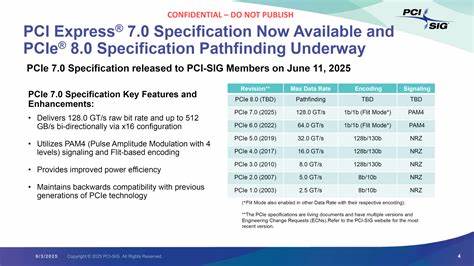

其次,软件补丁和更新策略被强调为保障系统韧性的核心环节。通过更新NIST 800-53标准,加强对补丁安全性和可靠性的指导,有助于应对持续演变的漏洞威胁,避免攻击者利用未修补的安全缺陷发动攻击。此外,针对互联网路由安全的部署和管理进一步明确,保证网络数据正确路由,防范BGP协议被攻击或误配置的风险,确保信息流通的完整和可信。 量子计算的快速发展对现有公钥密码体系构成严峻挑战。一台足够强大的量子计算机能够破解大多数当前采用的加密算法,威胁全球数字系统的安全。为此,政策文件提出推进后量子密码学(PQC)技术的应用,要求联邦机构在2030年前完成向支持最新加密协议的迁移。

同时,发布支持PQC产品名单,推动产业链快速适应新兴密码技术,强化整个数字生态的抗量子攻击能力。 人工智能技术在网络安全防御中的应用成为新亮点。AI具备快速发现漏洞、提升威胁检测效率及自动化响应能力的潜力,极大拓展了网络防御的深度和广度。政策要求增强人工智能对漏洞管理的整合,完善漏洞跟踪、事件响应和信息共享机制,提升对AI软件本身潜在安全风险的监控和管理。通过释放与安全研究相关的数据集,促进学术界与产业界的合作创新,为网络安全构建更加智能化的防护体系。 在政策执行层面,加强网络可视化和安全控制的投资被提上日程。

以联邦信息系统为示范,推动现代化安全架构的建设和治理规范的落地。引入代码化规则试点项目,实现政策和指导文档的机器可读化,提升政策执行的自动化和标准化水平。针对连接政府的消费级物联网产品,推行“美国网络信任标识”,强化供应链安全,防范设备被恶意利用成为网络攻击入口。 值得注意的是,国家安全系统和情报领域的高敏感信息系统获得特殊保护,部分安全规定不适用于这些具有殃及性影响的系统,以保障监控和防御能力的独立和有效实施。同时,对恶意网络行为的制裁措施也进一步聚焦于外国相关人员,增强对跨国网络威胁的打击力度。 展望未来,网络安全的发展将更加依赖技术创新与跨部门协作。

量子时代的密码转换、AI驱动的智能防护以及多方联动的应急响应体系将成为核心竞争力。与此同时,网络安全治理需要兼顾法律、经济和技术多元要素,推动建立公正透明的国际网络秩序和规则体系。 对于中国而言,借鉴国际先进网络安全政策和技术路径,结合自身国情加快数字基础设施保护能力建设尤为关键。加强对软件供应链安全的管控,推动密码学升级与标准制定,促进人工智能在网络防御中的创新应用,是提升国家整体网络安全水平的重要切入点。同时,注重人才培养和跨界合作,提升全社会的网络安全意识和应急响应能力,为数字经济和社会的高质量发展提供坚实保障。 综上所述,强化国家网络安全需要系统性施策,既包含技术标准更新、密码升级、AI应用,也涉及政策法规完善和产业生态构建。

未来,各国需携手应对全球网络威胁,实现合作共赢,共同守护数字时代的安全与繁荣。持续推动网络安全创新,增强防御能力,是迈向数字强国的必由之路。