随着计算技术的不断进步,量子计算日渐成为突破信息处理极限的有力工具。然而,强大的量子计算能力不仅带来技术革新的机遇,也对现有的加密体系构成了严峻威胁。传统的公钥加密算法,如基于整数分解问题和离散对数问题的RSA与椭圆曲线密码学,都可能被量子计算机上的Shor算法轻易破解。在这种背景下,后量子密码学应运而生,旨在设计抵御量子计算攻击的新型密码算法,确保数据的机密性和真实性在未来依旧稳固。后量子密码学的核心目标是在量子计算机尚未完全大规模应用之前,建立起适应量子威胁的加密标准和技术。许多研究机构甚至在量子计算机真正出现之前,就开始为量子时代的“Y2Q”或“Q-Day”做准备。

后量子密码学不仅涵盖了公钥算法的设计,也对对称密码算法进行了相应调整。虽然对称加密算法如AES受到量子计算的攻击影响较小,只需适当增加密钥长度即可抵御Grover算法带来的速度提升,但公钥加密领域则需开发新方案来应对量子威胁。当前,后量子密码学主要聚焦于六大类算法:基于格的密码学、多变量密码学、基于哈希的密码学、基于编码的密码学、同源性密码学以及对称密钥密码学的量子安全改进。基于格的密码学以其可靠的数学基础和良好的性能表现成为研究热点。代表性的方案包括基于学习错误(LWE)及环学习错误(Ring-LWE)的问题设计的加密和签名算法,这些算法的安全性通常可归约到已知的NP困难问题。值得一提的是,NTRU系列算法因其多年的研究和实践基础,展现出相对稳定的安全性和高效性。

多变量密码学则基于解多元非线性方程组的难题,如Rainbow签名方案,具备较小签名尺寸和快速运算的优点,虽然有些变种尚存在安全争议,但在数字签名领域依然备受关注。基于哈希的密码学起源于Merkle签名,利用单向哈希函数构建公钥和签名体系,具有高度的安全可证明性,但存在签名次数有限的局限。近年来,状态保持与无状态的哈希签名方案如XMSS和SPHINCS+提供了解决方案,使其适用于实际大规模应用。基于编码的密码学历史悠久,McEliece加密系统作为典型代表,依赖解随机线性码的困难性保证安全性,尽管公共密钥较大,但凭借稳健的安全特点,仍是后量子标准化候选之一。与之相关的RLCE方案致力于优化密钥大小以提升实用性。同源性密码学利用椭圆曲线上的同源关系构造密钥交换和签名协议,尽管具有较小的密钥尺寸和平衡的计算效率,但SIDH/SIKE等方案的安全性在近年受到了严重的挑战,目前仍在摸索更安全的改进方案。

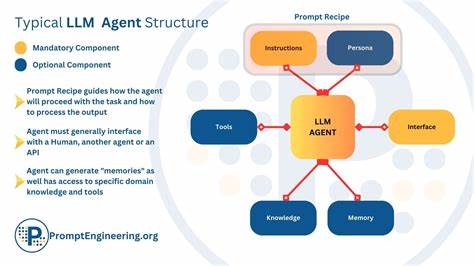

对于对称密码,抛开量子计算带来的Grover算法攻击速度提升,只需增加密钥长度即可基本保障安全,例如通过256位密钥的AES可达到128位的量子抵抗水平,这使对称密码在设计后量子系统时仍保持重要地位。值得关注的是,后量子密码学的推广不仅对算法本身提出挑战,更涉及系统集成与标准制定。传统系统中的密钥管理、协议设计和硬件支持,都需要重新审视以适配新型算法。例如,现有的TLS协议和数字签名标准正在逐步引入后量子算法的试验与混合模式,利用混合加密即同时采用经典和后量子算法确保安全性过渡。2016年启动的开放量子安全(Open Quantum Safe)项目,正积极推动后量子算法库的开发与标准化,支持多个主流算法并为开发者提供易于集成的接口,促使后量子技术快速普及。2024年,美国国家标准与技术研究院(NIST)发布了首批批准的后量子密码标准,包括基于环学习错误的CRYSTALS-Kyber加密算法和CRYSTALS-Dilithium签名算法,以及代码基McEliece和哈希基SPHINCS+,标志着后量子密码学正式迈向标准化与广泛应用阶段。

各大科技巨头也纷纷加入布局,谷歌通过实验性的混合加密方案提前引入后量子密码测试,苹果则计划在2024年底全面升级iMessage协议,采用名为PQ3的后量子安全通信协议,强调通过持续密钥更新机制提升安全性,赶超现有加密标准。未来,随着量子计算机能力的提升和后量子算法应用的深入,数字世界的安全格局将迎来根本性转变。全面采纳具备量子抵御能力的密码算法,是保障个人隐私、商业机密及国家安全的必由之路。无论是软件开发者、安全专家,还是普通互联网用户,都应关注后量子密码学的最新发展,做好技术准备和风险评估。在量子时代到来之前,构筑坚实的后量子安全防线,才能有效抵御未来潜在的威胁,保护数字信息资产的长期安全。总结来看,后量子密码学不仅是技术革新,更是数字社会的安全保障基石。

通过多种算法的融合与标准化推广,结合系统层面的优化,未来互联网和信息系统将实现真正意义上的量子安全,迎接一个全新的安全时代。