无人驾驶汽车,作为科技与交通产业融合的前沿产物,曾被广泛寄予厚望,预示着未来出行方式的革命性变化。然而,从最初的热潮到如今的现实,全面实现可靠的自动驾驶技术远比人们想象中复杂。纵观过去二十年,虽然技术取得了显著进步,但无人驾驶汽车广泛应用依然面临着诸多难以克服的障碍。 首先,自动驾驶的核心难题源于环境感知与决策的复杂性。无人驾驶汽车依赖摄像头、雷达、激光雷达(LIDAR)等传感器进行环境感知,这些传感器需要实时、精准地识别道路状况、交通信号、行人以及其他车辆等复杂信息。然而,感知系统在不同的天气、光线以及复杂交通场景中表现不一。

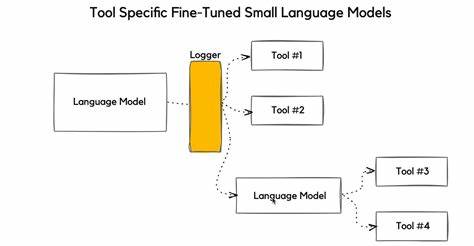

例如雨雪天气、大雾或夜间光线昏暗时,传感器数据的准确性大幅降低,进而影响系统的判别和反应能力。此外,如何确保传感器数据的融合和处理速度足以支持高速行驶是技术攻关的重点。 其次,自动驾驶系统的软件算法面临着难以预知和无法覆盖的现实道路场景。道路状况千差万别,突发情况和人类驾驶者的不可预测行为增添了自动驾驶系统在决策上的挑战。即使训练有素的人工智能模型,也难以涵盖所有可能的交通情况,导致某些极端或罕见事件难以正确处理。机器学习模型的训练依赖于大量高质量的数据,而现实环境中,关键的异常或危险情况数据相对稀缺,限制了模型的性能提升。

此外,算法需要在几毫秒内做出安全准确的决策,这对计算能力和软件架构提出了极高要求。 安全性问题是无人驾驶汽车推广过程中的重中之重。过去几年,一些配备部分自动驾驶功能的车辆发生了事故,引发了公众对技术可靠性的质疑。无人驾驶汽车必须在复杂多变的交通环境中保证行人和乘客的安全,任何欠缺或误判都可能导致严重的安全事故。与此同时,监管机构对自动驾驶汽车的测试和上路标准日益严格,增加了行业的合规压力。各国政策法规存在差异,缺乏统一标准,无疑加剧了技术推广的难度和成本。

成本和经济可行性也是影响无人驾驶汽车发展的关键因素。高精度传感器以及强大的计算平台价格昂贵,使得制造成本居高不下。此外,软件研发、数据采集和维护更新所需的投入巨大。对于传统汽车制造商和新兴科技公司来说,持续投入难度较大,导致部分企业退出自动驾驶领域或者调整战略。另一方面,大规模商业化需要庞大的基础设施支持,包括高精度地图、5G通信网络以及智能交通系统,这些基础设施的建设需要政府和企业强强联手,方能实现可持续发展。 社会接受度和伦理问题同样不可忽视。

自动驾驶汽车代替人类驾驶可能引发就业冲击,尤其是出租车司机、卡车司机等群体面临失业风险。另一个伦理难题是决策优先级:当事故不可避免时,系统应如何权衡乘客、行人和其他道路使用者的安全?这些问题尚无明确答案,制约了自动驾驶技术的广泛应用。 无人驾驶技术的研发历程中,美国军方于二十世纪末发起的达尔帕挑战赛曾极大推动了技术发展,吸引了大量研发力量和投资。然而,随着时间推移,市场需求、技术瓶颈以及事故事件导致行业信心波动。一些传统汽车制造商和初创企业的退出,反映出自动驾驶技术从概念验证到商业规划所经历的阵痛和调整。当前,自动驾驶更多集中在特定场景如高速公路自动驾驶、限定区域内的机场车队或特定物流运输方面,距离真正实现全环境、全时段无人驾驶还有较大差距。

尽管如此,全球技术巨头和汽车厂商仍在加大研发投入,推动人工智能、传感器技术和车联网通信的进步,力图解决当前技术难题。未来,车路协同、智能交通系统和多源数据融合或将成为提升自动驾驶汽车可靠性的关键突破口。同时,跨行业合作、完善法规政策和公众教育也将推动无人驾驶汽车的逐步走向成熟与可接受。 综上所述,打造一辆安全、可靠、经济且用户信赖的无人驾驶汽车,需要攻克传感硬件限制、智能决策算法、系统安全性、成本控制、法规体系建设以及社会伦理认知等多重挑战。这一过程充满艰难险阻,但其最终实现将带来更安全、高效和环保的交通生态,推动人类出行方式的深刻变革。随着技术不断演进,未来的自动驾驶时代仍值得期待和关注。

。