在日常生活和数据分析中,我们常常会遇到对数字进行四舍五入的操作,尤其是对于小数或者分数的处理。而在对随机分数进行取整后,得到偶数的概率到底有多高?这个问题看似简单,却蕴含着丰富的数学逻辑和概率学背景。本文将带领大家深入探讨这一话题,帮助你理解四舍五入与偶数出现频率之间的关系,以及它为何在统计学、计算机科学和现实世界中具有实际意义。 首先,我们需要明确“随机分数”这一概念。通常,随机分数是指在一定范围内均匀分布的小数,比如从0到1之间的任意小数。对这些随机分数进行四舍五入,往往是将数字转换为最接近的整数。

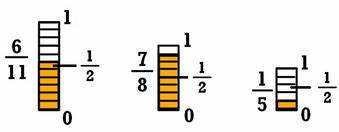

例如,0.3四舍五入为0,1.7四舍五入为2,以此类推。那么,问题就转化为了:当我们随机选取一个数字,并对其进行四舍五入后,我们得到偶数的概率是多少? 从数学角度来说,四舍五入是基于数字小数部分是否大于等于0.5来确定向上或向下取整。当我们将范围设定为一个连续的区间,比如[0, N),其间的每个数均匀分布,我们可以分析每个整数的四舍五入区间长度,并统计对应的偶数所占的比例。 举例说明,假设我们在区间[0, 4)中选择一个随机数。对于整数0,四舍五入的区间为[−0.5, 0.5),实际上0没有负数区间,所以为[0, 0.5)。对于1,区间为[0.5, 1.5),对于2,区间为[1.5, 2.5),对于3,区间为[2.5, 3.5)。

数字4不在考虑范围,因为区间是左闭右开[0, 4)。因此,四舍五入后数字落在0、1、2、3的概率分别为0.5、1、1、0.5。 在上述情况下,偶数0和2所占概率总和为0.5 + 1 = 1.5,奇数1和3的概率总和为1 + 0.5 = 1.5。因此,得到偶数和奇数的概率是均等的,各为50%。由此可以推断,在均匀分布和标准四舍五入的前提下,随机数四舍五入得到偶数的概率为约50%。这一结论除了数学上的美妙对称性,还有其在统计实验中的实用价值。

但是,现实中随机数的分布可能并不总是均匀的,数字的范围和分布形式也可能多样化,因此理论上的50%概率并非总是适用。比如,如果随机数集中在某些特定的区间或呈现偏态分布,那么四舍五入后得到偶数的概率也会发生变化。此外,四舍五入规则的改变也会影响概率结果,例如采用向下取整、向上取整或银行家舍入(即四舍五入到最接近的偶数)等方法,都会让结果略有差异。 银行家舍入法是一种特别的四舍五入规则,英文称作“round half to even”,它的特点是当数字小数部分正好是0.5时,取整数部分的偶数。这种方法减少了舍入误差的累积,有助于保持长期计算的一致性和公平性。如果采用银行家舍入,那么得到偶数的概率倾向于更高,因为当小数部分为0.5时更倾向于选择偶数。

这是银行家舍入法在金融计算和统计分析中的一个重要优势。 在计算机科学中,四舍五入和取整操作是基本的数值处理手段。在各种编程语言中,默认的取整函数可能采用不同的规则,开发者需要根据具体应用场景选择合适的方法。例如在大规模数据分析中,数据的精确度和舍入规则的合理选择直接影响结果的准确性和可信度。正因此,理解随机分数取整后得到偶数的概率,不仅是一个数学问题,也具备实用的工程意义。 除了数学和计算机领域,四舍五入带来的偶数概率现象在统计学、金融行业和实验设计中也非常重要。

统计学实验中为了避免偏倚,四舍五入的规则会严格设计以减少误差。在金融市场中,价格波动和各种小数计算大量依赖四舍五入算法,合理的概率预估能帮助风险控制和投资判断。在物理实验里,测量数据多以近似值出现,采用特定的四舍五入策略,有助于减小数据误差,保证测量的科学性。 在学习和理解这个概率问题时,将理论与实际案例相结合尤为重要。利用数值模拟的方法,可以通过编写程序生成大量随机小数,对其进行四舍五入,再统计得到偶数的次数和比例。这种蒙特卡洛方法不仅能验证理论值,还能帮助理解在不同分布和取整规则下结果的变化。

总结来看,随机分数四舍五入后得到偶数的概率,受数字分布、区间范围及舍入规则等多重因素影响。在常见的均匀分布和标准四舍五入规则下,这个概率大约为50%。而采用银行家舍入法时,偶数概率稍高,带来了更好的误差分布特性。这个问题涉及基础的概率论与数值计算方法,具有重要的实际价值和理论意义。了解其中原理,对深入掌握统计学、计算机编程和数据科学等领域有着积极的促进作用。 进一步探讨这一话题,可以关注不同类型的随机数分布,比如正态分布、指数分布或者离散分布,分析在这些条件下四舍五入得到偶数的概率变化。

另外,研究高级的舍入策略,比如向0舍入、远离0舍入等,也能拓宽理解范围。随着大数据时代的到来,精准的数据处理越来越关键,了解这些细节能帮助我们更好地利用数字信息,做出科学合理的决策。