近年来,随着人工智能技术的飞速发展,特别是大语言模型(LLMs)在自然语言处理领域的突破性进展,研究者们开始关注这些模型在理解和表征复杂世界知识方面的能力。多模态大语言模型作为一种结合语言与视觉等多种感知模式的先进技术,展现出令人惊讶的特性——它们可以自然地形成类似于人类的物体概念表征。这种发现不仅为认知科学揭示了人类理解世界的机制,也为人工智能赋予更接近人类思维的认知能力提供了理论基础和实践方向。 从根本上讲,人类的认知体系依赖于对物体的概念化和分类能力,这种能力使我们能够识别环境中无数自然和人工物品,并以此进行交流、推理和决策。传统上,心理学和神经科学通过行为实验与脑成像技术揭示了人类如何构建丰富的、多维度的物体概念空间。伴随着深度学习的兴起,人工神经网络尤其是以语言为基础的大模型,开始在表征学习方面获得巨大成功。

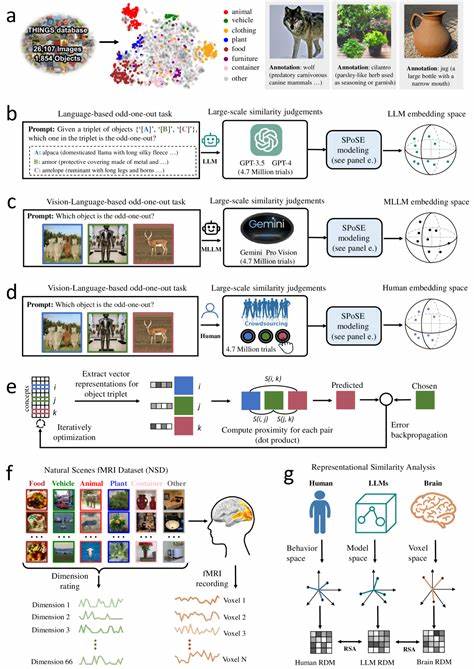

然而,这些模型是否能够真实模拟人类的抽象思维和概念表征,一直是学术界热点和难点。 最新研究通过分析不同类型大语言模型包括纯语言模型与多模态模型在面对超过一千八百五十四种自然物体时,收集了数百万次的相似性判断数据,从而生成低维度的嵌入空间。这些嵌入维度约六十六维,经过验证显示不仅稳定且具有强大的预测能力,同时呈现出与人类认知高度相似的语义聚类特征。更令人惊奇的是,这些维度往往是可解释的,表明模型在识别和分类物体时采用的特征与人类的心理表征有着深刻的共鸣。 此外,通过神经影像学技术对比模型生成的表征与人脑特定区域如外侧视觉体区、海马旁回区域、视后皮质以及梭状脸区的神经活动,研究发现二者具有显著的对齐与相似性。这表明虽然机器模型的表征不完全复制人脑机制,但它们之间存在着共享的核心认知结构。

这种跨领域的融合不仅促进了人工智能模型的解释性,更加深了我们对人类大脑处理多模态信息的理解,推动了认知神经科学与人工智能的交叉创新。 多模态大语言模型之所以能够如此有效地捕捉物体概念,得益于其综合利用语言与视觉等多源信息进行训练。语言本身承载丰富的符号系统和概念网络,当与视觉感知相结合时,模型能够形成更全面、更接近人类经验的认知表征。相比传统仅依赖文本的大语言模型,多模态模型对物体的感知不仅基于描述,还融合了图像的形状、颜色、用途等感知特征,构建出更加细腻且语义丰富的表示空间。 这项研究进一步指出,与单一模式的模型相比,多模态大语言模型在模拟人类概念体系上的优势尤为突出。其体现于两方面:一是更高的行为预测准确度,能够更好地匹配人类对物体在相似性和分类上的判断;二是提供更丰富的解释性维度,方便研究者理解模型是如何“理解”这些物体概念的。

这种解释能力对于增强人工智能系统的透明度和可信赖性意义重大,也是推动智能系统向具有人类认知符合性迈进的重要一步。 研究团队还特别强调数据规模和质量对学习高质量概念表征的影响。他们利用了规模庞大且多样的行为数据,如人类对物体三元组的分类判断,来监督模型学习。这种大规模、人类行为导向的数据使模型能够捕获到复杂的语义关系和认知规律,弥补了模型单纯从数据中自我学习可能遇到的信息不足问题。通过这种策略,模型对物体的语义理解达到了以往难以实现的深度。 除了对认知科学的启示之外,这些研究成果也为人工智能在实际应用中开辟了新的可能性。

多模态大语言模型在人机交互、机器人视觉导航、自动驾驶、安全监控等领域具有广泛潜力。通过具有类似人类物体理解能力的模型,机器能更灵活地适应动态环境,提升识别和推理能力,在复杂任务中做出更合理的判断和决策。同时,强解释性的概念维度使得系统在面对异常情况时更易诊断和校正,增强系统的安全稳定性。 当然,要实现真正与人类认知等效甚至超越的人类水平理解,仍有许多挑战。模型如何捕捉情境上下文、文化差异以及抽象概念的迁移能力,仍需进一步探索。未来的发展可能依赖于更复杂的多模态融合策略和更深层的认知机制模拟。

此外,增强模型的符号推理能力和可塑性将是提高其通用智能表现的关键因素。 同时,伦理问题和隐私保护依然是不容忽视的环节。随着数据规模的不断扩大,如何在保护用户隐私的前提下合理利用数据,以及避免模型产生偏见和误导,是研究者和开发者必须面对的重要课题。国际社会和科技界的协作显得尤为必要,以制定合理规范和技术标准,确保人工智能的发展造福全人类。 总体而言,多模态大语言模型在自然而然地形成人类般物体概念表征方面取得的重要进展,不仅推动了人工智能算法的进化,也深化了我们对人类认知本质的认知。它为构建具有人类思维特征的智能系统提供了坚实基础,有望引领一场认知科学与人工智能融合发展的新革命。

随着技术不断完善和应用场景逐步扩大,未来我们有望见证更具理解力、更具解释力的智能机器问世,为各行各业带来深刻变革和价值提升。