在信息爆炸的时代,智能手机和人工智能工具让我们几乎随时随地都能获取所需的知识和数据,许多人质疑为何还需要费力记忆知识。然而,科学研究和教育实践的最新发现告诉我们,真正的智慧并非仅由信息累积而成,而是基于大脑中深厚的记忆基础。记忆,尤其是内化于头脑中的知识,远比外部存储更为关键。本文将深入探讨记忆的重要性、大脑记忆的机制及其在现代学习中的不可替代作用,揭示为什么人工智能无法代替人类内在记忆的价值。当前,我们正面临一场认知的悖论。随着AI技术的飞速进步,我们触手可及的信息量令人眼花缭乱,但智商的增长趋势却止步甚至倒退。

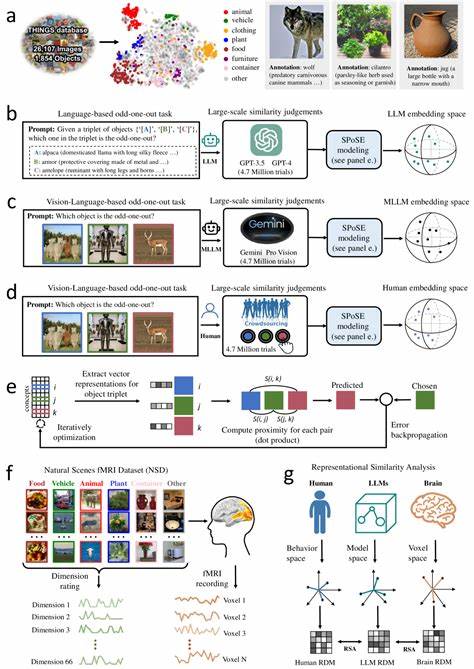

研究显示,1960年代以后出生的年轻人智力测验分数逐代下降,这与教育体系去重记忆、强调“高阶思维”技能的趋势相吻合。教育改革旨在强调批判性思维和创造力,而忽视了记忆的基础作用。这一误区导致学生在面对复杂问题时缺乏必要的内在知识支持,进而削弱了他们进行深层思考和灵活解决问题的能力。记忆不等于死记硬背,它是一种构建知识结构的过程,是理解和创新的根基。科学家指出,我们大脑中存在两种主要记忆系统:陈述性记忆和程序性记忆。陈述性记忆负责存储显性事实和概念,类似于图书馆中详细分类的书籍;程序性记忆则用于形成习惯和技能,让我们能够自动化地执行复杂任务,例如骑车或弹鼓。

通过反复练习,知识从陈述性记忆转化为程序性记忆,释放认知资源,从而使我们能够专注于更复杂的认知活动,比如创作或策略思考。举例来说,学习乘法表不仅是机械记忆数字的过程,更是构建数学直觉的平台。只有当乘法成为自动反应后,学习者才能超越基础计算,理解更高级的数学原理和应用。反言之,过度依赖外部工具,如计算器或AI助手,会阻碍这种记忆转化过程,学生虽能完成任务,但未必理解其本质,长期看不利于思维能力的深度发展。此外,大脑通过“预测误差”机制促进学习。当我们内部记忆与外部信息发生冲突时,会激发注意力和神经反馈,从而加深对正确知识的理解。

举例而言,学生熟记乘法,当遇到错误答案时会立即产生认知警觉,强化正确印象。没有这样的内部知识储备,错误信息不易被发现,使学习陷入被动接受状态,缺乏自我纠错和反思。人工智能工具虽然在短期提升作业质量方面表现出色,但研究发现使用AI辅助写作或解题的学生,在后续测试中对知识的掌握并未显著提升。出现“认知卡拉OK”现象,即表面上看似理解和掌握,实际上内在学习动力和记忆未被充分激活。这种现象导致学生缺乏元认知能力,自我反思和自我监控减弱,学习效率和深度遭到破坏。面对这一挑战,为未来培养有效学习者,教育策略需注重内在记忆与批判性思维的结合。

最佳学习效果往往出现在“85%法则”支持的临界区域,即学习者能成功完成85%的任务,这一难度恰到好处,既能激发神经可塑性,又不致挫败学业心理。记忆训练应聚焦核心知识如基础数学表格、科学公式、词汇等,强调程序化与自动化,帮助学习者建立认知基础。人工智能应被定位为认知扩展器而非替代品,辅助已有知识框架上的思考和创新,而非成为认知负担的替身。培养元认知意识同样不可忽视,教育应让学生明白知道信息在哪儿与真正理解知识是两回事,帮助其建立自觉学习和批判性思维的技能。回顾人类智慧的历史,知识和记忆是心智塑造的核心。从古典时期的口耳相传,到纸质书籍和图书馆,再到现代数字时代,记忆始终是智力进化的基石。

失却内在记忆,我们不仅丧失知识,更丧失了与思想的对话能力和自我认知的深度。认知负担依赖化与记忆力衰退潜藏着精神和文化的危机。迈入未来,我们应重新审视记忆的价值,将记忆视为批判性思维和创造力的驱动力,而非过时的学习残余。科技应成为提升人类认知能力的工具,而非替代内在思考的“捷径”。人类智能的真正力量,源于大脑深藏的记忆宝库,是那些经历努力和反复实践而成的知识结晶。唯有这样,我们方能保持思维的自主性和创新力,迎接未来更多未知的挑战。

。