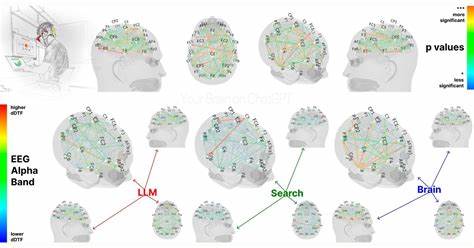

近年来,人工智能技术的迅猛发展使大型语言模型(LLM)如OpenAI的ChatGPT成为全球关注的焦点。它们不仅改变了人们获取信息和完成任务的方式,还深刻影响了教育、写作等多个领域。然而,关于使用这些智能工具是否会对人类的认知能力产生负面影响,也引发了广泛的担忧。麻省理工学院(MIT)近期开展了一项名为《Your Brain on ChatGPT》的研究,试图通过科学方法揭示人们在使用ChatGPT写作时大脑的反应与变化,给出关于人工智能对认知功能影响的初步答案。该研究采用脑电图(EEG)技术监测参与者的脑电活动,将他们分为不同组别:使用ChatGPT的LLM组、使用传统搜索引擎的搜索组以及完全不使用任何工具的纯大脑组。研究人员让三组参与者在四个连续的写作任务中完成议论文写作,并在最后的任务中进行工具转换,比如LLM组在第四次任务中不使用工具,而纯大脑组则开始使用ChatGPT。

通过比较各组的脑电图数据,研究者分析了不同工具对参与者认知负荷和神经网络连接的影响。结果显示,在连续三次任务中,纯大脑组展现了最强烈和广泛的脑网络活动,反映出高度的认知参与和信息处理深度。搜索组表现出中等水平的脑网络连接,说明他们在使用外部信息辅助时,仍保持较高的认知负荷和活跃度。然而,LLM组的神经连接则显著较弱,显示在依赖ChatGPT等大型语言模型进行写作时,大脑的认知参与度下降。这种现象在第四次任务转变工具的情境中进一步得到验证:LLM组停止使用ChatGPT后,其脑电图中的alpha和beta波段表现出神经连接的减弱和认知活跃度的降低。相反,纯大脑组开始使用ChatGPT后,脑部区域的活动重新激活,尤其是视觉处理相关的枕顶叶和前额叶区域出现较高的活跃度,这种活动与搜索引擎组的神经模式相似,表明在引入智能工具时,脑部重新调整了认知策略。

除了脑电活动的差异,研究还发现了语言行为上的差别。纯大脑组的写作内容拥有较高的原创性和认同感,表现出较强的知识掌握和回忆能力。搜索引擎组虽然依赖外部信息,但依然展现出相当的文章归属感和引用能力。相比之下,LLM组对写作材料的归属感较低,他们在引用自己刚完成的文章内容时存在困难,这反映出较低的记忆保持和认知主动参与。这一发现折射出人工智能辅助写作虽然在短期内提升效率,但可能在长期学习和认知上带来潜在挑战。研究者指出,使用ChatGPT等大型语言模型帮助完成写作任务,看似轻松便捷,却可能导致大脑神经网络的活跃度下降,认知负荷变轻,进而影响记忆力和知识掌握。

这种“认知负债”现象提醒我们,过度依赖人工智能工具或许会削弱人们主动思考和深度学习的能力。麻省理工的研究团队强调,尽管这些结果现阶段仍为初步结论,尚未通过严格的同行评审,但已经敲响了人工智能在教育领域应用引发的理性反思之钟。这项研究的局限性也被明确指出,包括参与者数量有限、地理和学术背景较为单一,仅针对写作任务进行分析,未涵盖其他认知活动。此外,研究仅使用了ChatGPT作为评估工具,未来需要涵盖更多类型的语言模型和多模态人工智能应用,以获得更全面的认知影响视角。展望未来,研究团队计划进一步细分写作任务各阶段,如构思、润色和编辑,结合功能性磁共振成像(fMRI)等技术,深入探讨神经机制背后的细节。同时,对人工智能辅助学习的长期影响也需要开展更大规模、多样化、跨文化样本的纵向研究,评估其对记忆保持、创造力和写作流畅性的综合效果。

该研究提醒教育者和技术开发者:在推动人工智能广泛应用的同时,应关注其对用户认知结构的深远影响,设计平衡辅助与自主思考的教学模式。尤其在中小学和高等教育环境中,合理运用人工智能工具,既发挥其优势,又避免对学习能力产生依赖性降解,是未来教育改革的重要方向。人类大脑在信息处理上具备高度适应性和复杂性,人工智能作为辅助工具,应当被视为激发思考而非替代理解的伙伴。通过科学研究不断更新认知模型和教学策略,确保技术进步与人类认知能力共同发展,才能迎来智慧与科技共生的美好新时代。麻省理工的《Your Brain on ChatGPT》项目启示我们,人工智能并非单纯的“脑力杀手”,而是测量和理解现代认知变迁的一个重要窗口。正确认识ChatGPT等工具带来的认知风景变化,将帮助社会塑造一个既高效又富有创造力的未来。

随着人工智能深入我们日常生活,唯有科学理性的探索与反思,才能使技术成为人类智力提升的助推器,而非消耗者。