随着人工智能技术的迅猛发展,AI生成内容在各行各业中日益普及。与此同时,围绕AI版权的法律争议也逐渐浮出水面。公众和业内人士纷纷关注一个尖锐的问题:政府是否在忽视人工智能版权侵权案件的同时,利用这些案件作为某种形式的黑mail(敲诈工具)?本文将深入解析这一话题,探讨其中的法律背景、社会影响及未来发展。 人工智能版权问题的复杂性 人工智能生成的内容,包括文字、图像、音乐乃至视频,版权归属问题尚未在全球范围内达成统一共识。传统版权法主要针对人类创作者,难以直接适用于由算法生成的作品。这种法律真空为侵权纠纷提供了温床,同时也给政府监管带来挑战。

版权法的现行框架对于人工智能生成作品缺乏明确的定义和指导原则,使得版权权利主体难以界定。有人认为,投资和开发AI系统的企业应享有版权,而另一些观点则强调内容本身的原创性应依赖于人类的创造力。这种模糊的法律状态为部分权利相关者提供了操作空间,也给执法机关带来了选择的难题。 政府在AI版权案件上的态度和策略 在实际操作中,政府部门往往表现出对人工智能版权侵权案件的谨慎甚至忽视。一方面,执法资源有限且技术门槛较高,政府难以全面介入所有纠纷;另一方面,部分案件牵涉到复杂国际利益和技术前沿,行政干预存在风险。 更有一些观点认为,政府可能故意忽视部分涉及高风险群体或敏感人物的AI版权侵权案件,将其作为潜在的“黑料”进行收集。

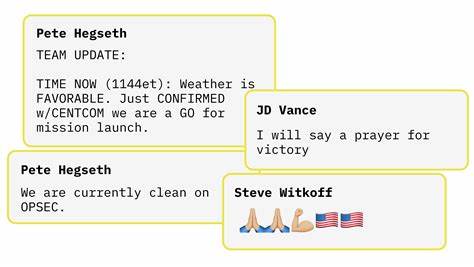

这种策略若属实,可能成为一种隐形的权力工具,用以控制或威慑特定群体。例如,有关人士曾提出疑问,是否对某些社会异见者或高调个体在使用AI生成内容时的版权纠纷持宽容态度,从而在关键时刻利用案件材料实施施压或干预。 然而,官方对此类指控通常保持否认态度,强调保护知识产权仍是政府重要职责。但现实情况是,缺乏公开透明的执法数据和流程,使得公众难以形成客观判断,也为阴谋论留下空间。 版权案件中的权力博弈与社会舆论 AI版权侵权案件往往不仅是简单的法律问题,更涉及经济利益、技术控制权和言论自由等多重维度。社会舆论对于政府可能的忽视或利用态度表现出高度关注和怀疑。

在一些网络社区和媒体平台上,关于政府“选择性执法”甚至“利用版权案件作为黑mail”的讨论层出不穷。 此类争议反映了公众对权力透明度和公正性的期待,也折射出现阶段法律体系与技术现实之间的脱节。智能合成内容的产生和传播速度远远超过传统法律的追踪和调节能力,这给监管者提出了前所未有的挑战。 案例分析与法律前沿动态 近年多起涉及AI版权的诉讼案,引发了广泛关注。例如,某些知名AI绘图工具生成的作品与已有版权作品的相似度引发版权争议,相关权利方对其提出诉讼但未必能得到及时而明确的官方回应。与此同时,部分案件拖延或者未能进入司法程序,令外界质疑政府在执法过程中存在选择性忽视的现象。

国际层面上,欧盟、美国等重要市场也在积极调整相关法规,试图平衡创新与版权保护的关系。美国版权局近年来提出对AI生成作品版权归属的指导意见,而欧盟则在拟议的数字版权法案中强化对AI内容的监管。中国也在加强人工智能版权法律建设,推动各种利益相关方达成共识。 未来趋势及应对建议 鉴于AI版权问题的复杂性及其广泛影响,未来政府和相关机构需要在立法、司法及执法层面进行创新和协作。增强透明度和公共参与,提升执法效率,避免权力被滥用成为关键所在。 公众应积极参与版权法规的讨论,推动建立公正、合理且适应技术发展的版权保护体系。

同时,企业和创作者也应加强合规意识,合理使用AI技术,避免版权风险。媒体和学术界则有责任揭示问题真相,促进社会理性对话。 总之,政府是否利用AI版权侵权案件进行黑mail的问题,既涉及具体法律事实,也关乎政治生态和社会信任。唯有全面理解其法律背景和实际操作,才能真正厘清事实,推动人工智能时代版权保护的健康发展。随着相关法律体系的逐步完善和执行力度的增强,未来版权争议应在更加公开、透明和公平的环境中得到解决,确保技术创新与权益保护相辅相成。