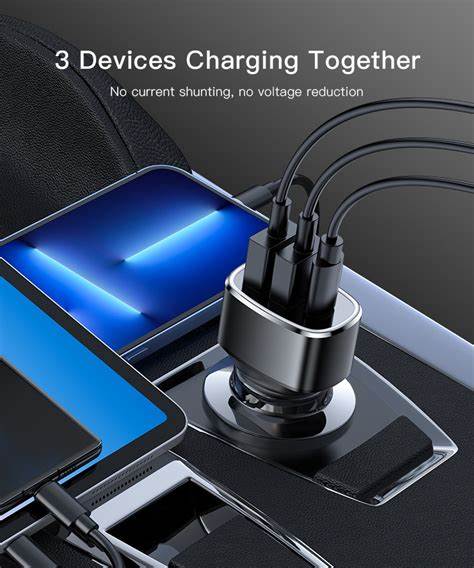

随着智能手机、平板电脑、智能手表等电子设备的普及,车载充电器成为现代驾驶生活中的标配装备。市场上常见的“标准”车载充电器通常支持多端口输出,功率较大,甚至达到几十瓦甚至百瓦级别,号称能够满足各种设备的快速充电需求。然而,许多消费者在实际使用中却发现这些“标准”设备显得十分“奢侈”——功能强大但远远超过了自己的实际需求,存在性能浪费的问题。为什么会出现这样的现象?标准车载充电器究竟为何会显得过于强大?带着这些问题,我们深入分析其中的原因与影响。 首先,标准车载充电器的设计初衷是为适应多样化的电子产品需求。现代电子设备的充电标准复杂多样,包括USB-A、USB-C多种接口,支持快速充电协议如QC(Quick Charge)、PD(Power Delivery)等。

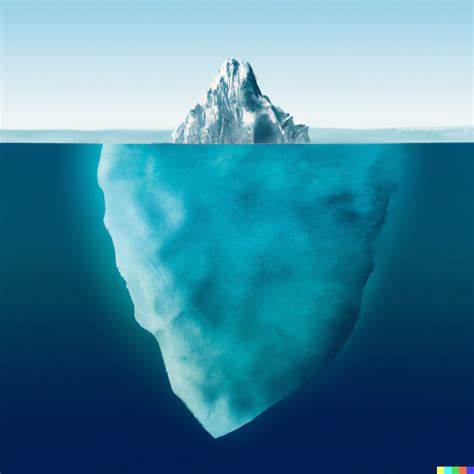

为满足不同设备的兼容性及快速充电体验,厂商选择配备大功率输出和多接口设计,从而提高通用性和未来适应性。这种设计虽然看似方便,但对一般用户而言,使用场景往往较为单一,导致资源浪费和成本上升。 其次,考虑到汽车本身电力输出的限制,车载充电器的功率多大并不总是能够完全发揮。汽车点烟器电源插座的最大输出通常在12伏左右,电流容量往往有限。如果用户选择了功率过高的充电器,实际使用功率可能受到车载电源供电能力的限制,导致充电效率并没有明显提升,同时温度升高和安全隐患增加。此外,过高功率的充电器在持续使用中存在发热量大、稳定性一般的问题,也会影响使用体验。

第三,设备本身对充电功率有上限限制。智能手机和其他数码设备通常内置智能充电管理芯片,它们会根据电池状态和电源输入自动调整充电功率。即使车载充电器释放出大功率,也未必能被设备完全接受。很多情况下,设备充电功率被限制在较小数值,因此大功率充电器的优势难以发挥。此外,不同品牌和型号的设备对快速充电协议的支持程度不一,实际充电速度受限,功率过剩使得车载充电器显得“过剩”。 在实际选择车载充电器时,用户应基于自身需求合理选购。

若日常仅需为手机、小型智能设备充电,选择支持主流快速充电协议、额定输出功率适中的充电器即可,避免盲目追求大功率输出造成成本增加和使用不便。对于经常需要为平板电脑、笔记本电脑等设备充电的用户,可以考虑具备高功率输出且支持PD标准的产品,但需确保车辆电源能够匹配输出需求。 此外,车载充电器的接口设计也要符合实际使用习惯。多接口设计为用户提供了便利,但不合理的接口数量和分布可能导致携带负担和存储不便。合理选择接口类型和数量,不仅保证了设备兼容性,也提升使用体验。如今,支持USB-C接口且兼容PD协议的车载充电器逐渐成为主流,可以满足绝大多数消费电子设备的充电需求,且具有未来适应性强的优势。

在安全性方面,尽管高功率充电器可以带来快速充电体验,但务必选择具备过流保护、过压保护、防短路等安全机制的产品。高功率输出往往伴随更大风险,安全性能的良好保障是保证车辆及设备安全的关键。用户应避免选购廉价无品牌保障的充电器,防止因质量问题造成损坏或安全事故。 通过上述探讨,“标准”车载充电器在实际使用中往往被认为功能过剩、功率过大原因已较为清晰。过分追求充电器的输出功率和接口丰富性,未必带来实际体验的质变,反而可能因功率浪费和电源适配限制而降低效率和安全保障。合理评估自身用电需求和设备特点,选择合适的车载充电器,不但节约成本,也能让用车生活更加便捷顺畅。

随着车载充电技术的持续发展,未来车载充电器的智能化和多样化趋势将更加明显。诸如智能识别设备需电量自动调整输出、车载无线充电技术普及以及车内电力管理系统的提升,都将在一定程度上解决当前车载充电器“过度设计”的问题。用户到那时或许无需纠结功率问题,只需一款“智慧型”充电器即可满足多样需求。 总的来说,标准车载充电器作为市场上的常见产品,凭借其强大的兼容性和输出能力满足了广泛的用户需求,但不可忽视的是其在日常使用中存在“过度”现象。适合自己的、足够用的充电设备,往往更实用。此外,关注充电器的质量和安全性能同样重要。

未来,用户可根据个人使用场景选择集智能、安全、高效于一体的车载充电方案,为驾驶过程提供更可靠的能量支持,提升整体体验。