自1999年初代《前线任务3》问世以来,这款经典的战略角色扮演游戏一直被不少机甲迷和战棋游戏爱好者视为佳作。2025年,承载着无数玩家情怀的《前线任务3》重制版终于发布,这是该游戏首次在原始PlayStation平台之外重现面世。尽管重制版旨在用现代技术为玩家带来更精致的游戏体验,但其“画面升级”选择却引发了广泛的争议,甚至令不少老玩家感到失望。重制的核心争议,主要集中在游戏内使用的图片资源处理及艺术呈现的方法上,尤其是在游戏中的“网络”界面部分,游戏设计团队基于原版2D像素画面运用了算法放大技术,但结果却时常显得不伦不类。为何这一经典游戏的重制版身陷画面升级困境?其背后的技术和设计理念值得深入剖析。首先,要理解原版《前线任务3》画面的独特魅力,我们必须了解当年PlayStation平台上的艺术风格限制造就的独有美学。

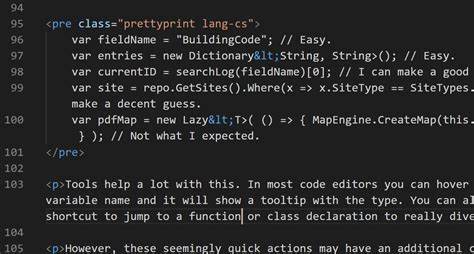

原版游戏由于硬件限制,其2D角色肖像和游戏内图像多采用粗像素风格,带有强烈的90年代末视觉印记。这些低分辨率的像素图形虽然简单,但因其独特风格和玩家对故事与机甲设定的沉浸,使得画面成为不少人心中的经典。重制团队选择运用算法放大对原始2D素材进行“清理和提升”,希望借由现代图像处理技术还原甚至超越当年的视觉表现。然而,这一举措却带来了意想不到的挑战。一方面,算法放大技术通过对图像边缘和面部细节的补齐,试图赋予像素画面更真实和精细的质感,但另一方面,算法在部分细节的“猜测”过程中引入了诸多与原设不符的元素,导致图像变得“怪异”且失真。例如,在游戏内“网络”菜单中的网页图像部分,原本模糊的像素照片被放大后,算法产生了许多幻觉式的细节,有时甚至加入了与场景无关的物件,给人一种拼凑和错乱的视觉冲击。

这种风格上的割裂不禁让人怀疑,重制团队在使用现代算法处理经典像素素材时,是否充分尊重了原作的艺术精神。除了技术问题,设计理念的偏差也是争议的重要根源。原版游戏“网络”界面设计充满90年代网络文化的迷人韵味,页面设计简洁而富有特色,营造了独特的沉浸感。然而,在重制中将这一经典元素“重绘”时,部分新增和调整的内容挣扎于还原与创新之间,往往未能平衡好怀旧感与现代审美,为玩家带来割裂感和不适感。不少玩家指出,网页图像中的人物表现出现“表情不一致”或者“过度修饰”,某些元素被误读或重新设计导致了角色形象发生微妙变化,使其不再符合原作的性格设定。更有甚者,某些机甲图像被AI算法再造后变形,诸如“带有异形螺旋桨的怪异直升机”或“混合了汽车和船只特征的模糊载具”,这种荒诞设计让人难以理解制作意图。

通过这类实例不难看出,如今游戏业界普遍采用的AI与算法辅助艺术资产处理并非万能良药。它在提升效率、节约成本的同时,也极易因算法“幻想”导致艺术信息失真。尤其是对像《前线任务3》这种存在显著时代特色和艺术风格的作品,任意用现代技术拆解和重构都有一定风险,甚至可能令经典作品蒙羞。此外,有声音质疑重制过程中是否存在素材缺失问题。原始PS1游戏的高质量原画和代码文件丢失或无法访问,导致重制团队只能从现成的低分辨率素材逆向处理,算法放大便成了“无奈之选”。这进一步凸显了老游戏保护与数字化传承的重要性,未来行业应加强对历史资料的保存,以避免开发中的数字资产缺失带来不可挽回的遗憾。

值得注意的是,部分游戏画面升级效果并非全盘皆坏。角色肖像的大部分放大结果尚算平稳,没有严重失真,部分场景的渲染也做出了重新绘制,提升了画面的清晰度和色彩饱和度,这令部分玩家仍能感受到些许视觉享受。此外,现代技术的加入也使游戏整体兼容性和系统流畅度显著提升,尤其是在新平台运行表现更为稳定。重制《前线任务3》的案例为整个游戏产业提供了宝贵的反思机会。技术升级应以尊重原作精神为前提,盲目追求视觉提升而忽视艺术内涵只会适得其反。开发团队需在技术与艺术之间找到平衡点,让老游戏在时代变迁中焕发新生,但又不失其历史意义与独特魅力。

未来,我们期待更多重制作品在复兴经典时,能结合更完善的技术手段和深刻的怀旧理解,避免“画面提升”变成“艺术失真”,实现真正意义上的传承与创新。《前线任务3》重制版事件同时也提醒玩家,经典游戏的重制既是一场技术革命也是文化挑战。作为玩家,理解制作者的努力与难题之余,也应以理性角度看待表现出来的不足,期待游戏产业不断改进,带来更完善、更符合时代精神的作品。综上,对于关心《前线任务3》及其重制版的玩家和业内人士来说,本次图像升级风波提供了深刻的行业借鉴。游戏画面的提升不应仅是技术参数上的数字游戏,更需忠实传递游戏世界的情感和故事,让每一代玩家都能在视觉享受与艺术体验中找到共鸣。正如经典游戏的精神永远不会因时代变迁而老去,合理的重制手法也必将在未来的游戏历史书写中占据重要篇章。

。