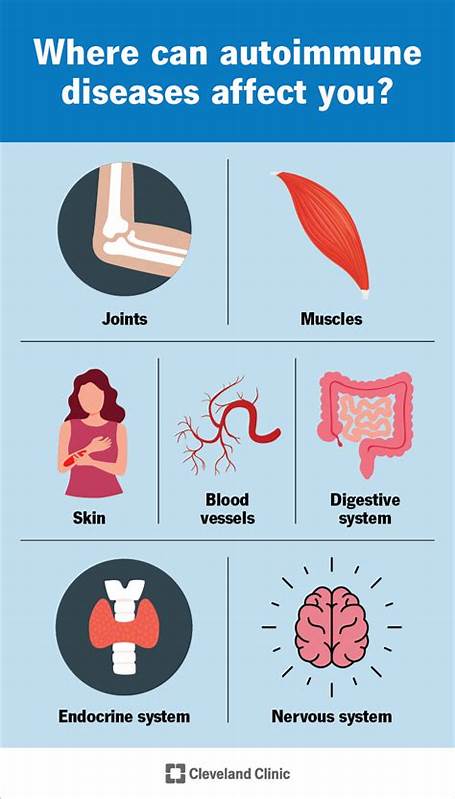

近年来,关于自身免疫性疾病与心理健康之间关系的研究日益增多,越来越多的证据显示,自身免疫性疾病患者出现心理健康问题的风险显著高于普通人群。最新一项基于英国大规模人群的研究更是表明,患有自身免疫性疾病的人群,其罹患抑郁症、焦虑症及双相情感障碍等精神疾病的风险几乎翻倍。这一发现对医疗界和社会提出了新的挑战,强调了在治疗身体疾病的同时,关注心理健康的重要性。自身免疫性疾病是一类由于免疫系统异常攻击自身组织而引发的慢性病,常见的包括类风湿关节炎、格雷夫斯病(甲状腺功能紊乱)、炎症性肠病、狼疮、多发性硬化和银屑病等。这些疾病不仅给身体带来剧烈的不适与痛苦,同时其引发的慢性炎症状态也可能在无形中影响大脑功能和情绪调节机制。研究指出,慢性系统性炎症或许成为自身免疫性疾病与情感障碍之间桥梁。

这些炎症反应使得体内的炎症因子持续升高,可能干扰神经传递物质的平衡,影响脑部相关回路,进而引发抑郁、焦虑等心理疾病。此外,长期的身体疼痛、疲劳以及生活质量下降,也会加重心理负担,导致情绪问题的产生。此次研究利用了英国“未来健康”项目中超过150万人大规模的健康数据,调查参与者的自报疾病诊断及生活习惯。结果显示,患有自身免疫性疾病的人群中,约有29%曾被诊断出至少一种情感障碍,而非自身免疫群体仅为18%。具体来看,抑郁症和焦虑症的患病比例在自身免疫性疾病群体分别达到了25.5%和21%,远高于普通人群的15%和12.5%。虽然双相情感障碍的患病率较低,但自身免疫患者的患病概率仍接近普通人的两倍。

研究还特别指出,女性患者在心理健康问题上的风险明显高于男性患同类疾病的人,情感障碍的患病率女性为32%,男性则为21%。这一性别差异尚无明确结论,但推测与性激素水平、染色体结构以及循环抗体的不同有关。面对这一严峻现实,医学界呼吁在诊断和治疗自身免疫性疾病时,需同步关注患者的心理状况。定期进行精神健康筛查,及时发现抑郁和焦虑等症状,对于提升患者整体生活质量和治疗效果具有重要意义。研究同时强调,虽然数据揭示了两者的密切联系,但目前尚无法明确自身免疫性疾病是否直接导致心理疾病,或者两者是否存在共同的病理机制。由于缺乏具体的炎症指标测量及疾病时间序列资料,因果关系尚需进一步深入研究。

未来的研究应着重于探讨慢性炎症、疼痛、疲劳、睡眠障碍以及社会隔离等多重因素如何交互影响患者的心理健康。通过识别可干预的机制,开发更为有效的综合治疗方案,提高患者身心健康水平。此外,社会支持系统的建设也至关重要。患者往往长期面对疾病带来的生理限制和精神压力,支持性心理咨询、社区帮助及家庭关怀可以有效缓解心理负担。相较于以往单纯关注疾病生理表现的医疗模式,现代医学逐渐意识到心理健康是疾病管理不可或缺的一环。整体治疗策略需要跨学科合作,整合风湿免疫科、精神科、心理咨询及社会服务资源,共同为患者制定个性化康复计划。

公众对自身免疫性疾病的认知也亟需提升。许多人未充分了解这类疾病相关的隐性心理风险,容易忽视早期情绪变化的信号。提高疾病意识,推动健康教育,有助于促进患者及其家人主动关注心理健康,及早寻求专业帮助。总之,自身免疫性疾病不仅是身体健康的挑战,也对心理健康构成重大威胁。随着研究逐步揭开二者之间复杂联系的神秘面纱,医学界迫切需要构建全面诊疗体系,关注炎症与心理症状的双向互动,致力于减轻患者的整体痛苦与负担。未来,通过科学研究、临床实践及社会支持的融合,有望为这类慢性病患者提供更为全面和有效的健康保障,助力他们实现更高的生活质量和心理福祉。

。