随着二维材料科学的迅速发展,扭曲双层石墨烯(Twisted Bilayer Graphene,TBG)以其独特的电子结构和丰富的物理现象,吸引了全球科研人员的高度关注。尤其是当两层石墨烯以特定的角度相对扭转时,材料将展现出诸如扁平能带、强相互作用和非凡的超导性质。声子作为晶格振动的基本激发,在调控电子行为及其相互作用中起到了关键作用,然而,针对TBG中声子性质及其与电子的耦合机制的直接精细测量仍然存在极大挑战。量子扭转显微镜(Quantum Twisting Microscope,QTM)的问世为这一难题提供了革命性的解决方案。该技术将扭转角的精确调控与高灵敏度隧穿谱相结合,实现了对电子与声子动量分辨的原位研究,揭示了TBG中声子的能谱及电子-声子耦合的复杂行为。量子扭转显微镜的工作原理基于通过两块二维材料之间的隧穿电流,探测不同动量和能量的激发态。

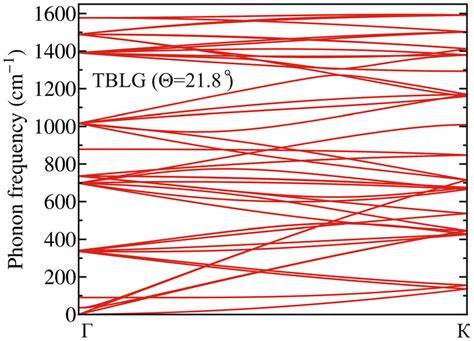

通过冷却至极低温(约4K)并精确控制扭转角度,此显微镜不仅能对电子态的弹性动量交换过程进行成像,还能捕捉由声子介导的非弹性隧穿过程。特别是非弹性隧穿电流的变化反映了特定声子模态的存在及其与电子的耦合强度。实验证明,当两片石墨烯以较大的扭转角(大于6°)形成界面时,能清晰观察到多种声子分支,包括声学声子和光学声子。这些声子的能量依赖于动量,且其分布与计算模拟高度吻合。更为引人注目的是,研究揭示了一种低能量声子模态,其电子-声子耦合随着扭转角的减小而增强,这与传统声学声子的耦合趋势截然不同。该现象被归因于扭曲双层石墨烯中存在的一种被称为“相位子(phason)”的层间反对称声子模式。

这种模态通过调制层间电子隧穿振幅,产生显著的耦合效应,影响材料的电子输运和超导行为。量子扭转显微镜实现了对上述物理机制的直接量化。通过对非弹性隧穿导纳的精确测量,研究人员能够从实验数据中提取出不同声子模式的耦合矩阵元,进而计算出动量和模态依赖的耦合强度。此外,基于多参数如隧穿接触面积和电子态密度的校正,使得耦合常数的数值达到了高度可靠。不可忽视的是,此技术还揭示了在TBG中,光学声子和特定的相位子模式具有相似量级的电子耦合强度,暗示它们在超导配对机理中的潜在重要性。相较于能量较高的光学声子,低能的相位子声子模式更有可能主导规避线性温度依赖阻性的“怪异金属”行为。

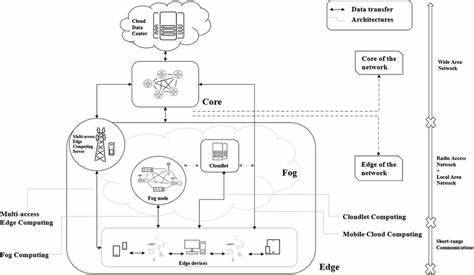

此外,量子扭转显微镜的原理不仅局限于声子测量,还为研究其他中性集体激发态如等离激元(plasmons)、磁振子(magnons)以及自旋子(spinons)等打开了大门。适用于多种范德华材料,该技术能够为探索量子材料中的集体现象提供全新视角。实验中,通过构造由单层石墨烯和六方氮化硼(hBN)支撑的样品置于冷却AFM探针端,实现了对扭曲双层石墨烯界面的高精度调控。通过测量电流-电压关系和其高阶导数,科学家成功绘制了声子能洋图,直观反映了声子能量随动量变化的规律。技术的关键优势在于其旋转自由度,能够连续扫描扭转角,填补了此前固定角度装置的不足。此外,精确的电荷调节进一步控制了双层石墨烯中的载流子浓度,增强了对电子态和声子模式的辨识。

量子扭转显微镜的实现依托于先进的纳米制造技术,包括聚合物转移技术构建的范德华异质结和基于铂金沉积的纳米金字塔尖端,这保证了样品的结构完整性及实验环境的清洁稳定。伴随着自清洁效应,接触界面保持高质量,确保隧穿测量的准确性。该方法促使研究者不仅能够量化声子色散曲线及其电子耦合,还提供了观察材料微观相互作用的全新手段。前沿理论模型结合实验数据,进一步解析了两种电子-声子耦合机制:一种为传统的层内电子-声子耦合,另一则为层间耦合,后者涉及相位子模式的显著贡献。层间耦合机制通过调制层间隧穿强度,体现为一阶过程,因而在低能声子表现中极为突出。反观层内耦合属于二阶过程,且随动量趋零而逐渐减弱,解释了为何LA声学模态未被观测到。

展望未来,量子扭转显微镜不仅将深化对TBG物理性质的理解,还将推动对其它扭曲范德华异质结、拓扑材料和量子自旋液体等复杂系统中中性集体激发的研究。其高动量分辨率及能量灵敏度,有望揭示新的量子态和相互作用机制,对量子计算、新型光电器件以及下一代超导体的开发具备战略意义。作为对材料物理界的重大技术贡献,量子扭转显微镜证明了精密结构调控与高分辨率探测相结合的巨大潜力。未来相关技术的完善与跨学科应用,将极大拓展我们对凝聚态物理中微观动力学和集体行为的认知边界。量子扭转显微镜的发展标志着对二维量子材料中微观相互作用的探测能力迈进了全新阶段,为破解扭曲双层石墨烯的众多未解之谜奠定了坚实基础。