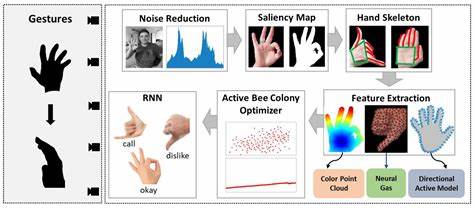

随着人工智能技术的不断进步,越来越多的人开始将AI纳入日常工作流,尤其是在软件开发、产品设计等领域中,AI辅助工具的出现极大地改变了我们的工作方式。然而,很多使用者发现,与AI合作时,频繁的“上下文切换”成为一种令人困扰的现象,甚至产生了明显的心理疲惫感。这种现象引发了人们对于“AI环境中切换任务是否本质上令人筋疲力尽”的讨论。在通过Hacker News社区关于AI上下文切换的讨论,可以窥见用户多样而真实的体验,从而更全面理解这一问题。 首先,什么是“上下文切换”?在传统意义上,指的是人在不同任务或思维模式之间切换的过程。比如一个程序员从编写代码切换到处理会议,又跳转到评审他人代码,这一切换就会让大脑付出额外代价。

而随着AI工具的发展,任务边界变得模糊,人们不仅要在不同任务之间切换,还要在人机交互方式中变换身份:时而是“驾驶员”,主动指导和决策;时而是“副驾驶员”,被动接受AI的建议和输入。正如一位用户形象地比喻,AI像是一个热情过头的副驾驶,不断插话,而人则必须时刻保持主导权,这种角色间的切换消耗了大量注意力。 很多用户反映,AI的响应等待时间和不稳定的输出质量是影响心理节奏的主要因素。等待几秒甚至几十秒获取AI反馈的间歇期,往往容易导致人的思路中断,产生被动和无聊感。而在获得结果后,还需对其进行认真校验、修正和重新引导,进一步加剧了认知负担。尤其是当AI给出的建议模糊甚至错误时,用户不仅要怀疑AI的可靠性,还必须投入更多精力进行纠正。

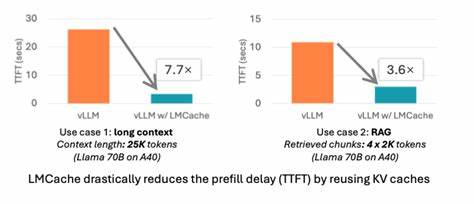

“使用更快的模型”表面上解决了时间成本问题,但由此带来的大量微调提示和修改,也增加了整体消耗,形成了一个矛盾的循环。 这种体验实际上体现在心理学中的“认知切换成本”概念,即大脑在不同任务间切换时需要额外加工资源,导致效率下降和疲劳感积累。另外,一部分用户提出,兴趣和“多巴胺”机制也起到了重要的作用。AI辅助开发有时像是在“追逐完美”的过程中持续获得短暂的奖励刺激,但最终难以完全满足期待,从而带来心理上的失落和疲惫。相比于持续的专注编码过程,这种频繁的“刺激-挫败”循环更加消耗心理能量。 另外值得注意的是,AI所带来的协作模式转变也影响了用户的体验。

一些非程序员或管理角色的用户表示,他们本来习惯于“委托-反馈”的工作方式,AI则加速了这一循环,因此没有明显疲劳感。但对于全职编码人士,频繁介入AI生成的内容,既要判断准确性,又要吸收建议,以及调整代码实现,不同身份间的切换无疑加大了认知负荷。 在面对这一问题时,社区中也汇聚了一些行之有效的策略与心法。用户建议将复杂任务拆解成更小、更具体的子任务,分批将AI用于简单重复的工作,比如代码片段、单一函数或查询,这样既能保持编程的“流动性”,又避免长时间等待。此外,采用异步工作方法也被广泛认可,即在AI运行时切换去处理其他事情,待AI完成后再回来校验,从而减少盯着加载等待的无效时间。还有人通过技术手段,让AI系统保持上下文持续性,如建立会话记忆、数据库支持等,降低每次交互都需重新讲解背景的认知成本。

深层次来看,这种疲惫感的产生或许不仅仅是任务切换本身,更与AI系统当前对人机协作模式的支持度密切相关。不少用户吐槽一些“智能代理”式AI会自动长时间运行、反复反馈甚至跑题,让人感觉既耗时又扰乱节奏。相比之下,传统的“提问-回答”型聊天机器人虽然简单,却更受欢迎,因为它尊重人类自主安排工作节奏,减少了不必要的干预和信息负荷。 心理调适层面,保持适度距离和明确分工也被认为是避免疲惫的关键。不要试图完全依赖AI,也不要完全排斥AI的辅助,努力找到双方的平衡点。将AI视为“初级助手”“代码小帮手”,利用它加快重复性工作,而把复杂的逻辑设计、创新思维、关键决策留给自己处理。

这种分工既避免“过度驾驶”,又防止“完全放权”导致的效率损失,从而平衡认知负担与工作效率。 此外,需要关注的是对AI工具本身的设计优化。研发团队应更加注重用户体验,优化模型响应速度,提高结果准确率,减少无谓的“废话”和跑题,提供灵活的交互界面,支持上下文记忆和协同工作,帮助用户更自然地融入工作流程。软硬件环境的稳定性、配套辅助工具的丰富程度,都可大大降低信息切换和认知切换的障碍,减轻用户压力。 AI为何会让人感到“上下文切换”疲劳,归根结底是人机交互方式的演进带来心理节奏的不匹配。过去我们习惯了全神贯注的深度工作模式,而现在AI推崇的是混合主动和被动、反复迭代的合作节奏。

如何合理调适自己的工作习惯、发挥AI的优势又避免认知负累,成为新时代职场人的新挑战和必修课。 展望未来,随着AI技术更加成熟,相关工具在智能推荐、个性化交互、语义感知等方面不断进步,真正无缝、高效的协作可能成为现实。届时,人们能更自然地“乘坐”AI这位副驾驶,共享负担,保持节奏,摆脱疲惫感,实现效率和创造力的双重提升。 总的来说,AI时代的“上下文切换”疲劳并非简单的任务累积带来的生理反应,而是一种涉及认知负荷、心理期待、工具设计和协作方式的多维度问题。理解其背后机制,有意识地应用拆解任务、异步处理、科学分工以及技术优化等策略,将显著改善用户体验,释放AI的真正价值。在这场人机共舞中,我们仍在摸索最佳配合度,未来必将见证更加流畅而高效的合作模式,帮助我们克服“疲惫”,拥抱智能时代的工作新篇章。

。