近年来,东亚地区尤其是中国实施了一系列严格的空气污染控制措施,推动了大气中硫酸盐气溶胶排放量的大幅减少。这种气溶胶的减排不仅显著改善了当地空气质量,也对全球气候系统产生了深远影响。研究显示,东亚气溶胶的清洁行动很可能是导致自2010年以来全球变暖加速的重要因素之一。气溶胶作为一种能够反射太阳辐射,减少地表能量吸收的物质,其大量减少意味着这层“遮罩效应”被削弱,更多的太阳能进入大气层和海洋,导致地球系统吸收热量增加,推动了温室气体驱动的变暖进程。 科学家通过多模式地球系统模型及大规模模拟实验,量化了东亚地区硫氧化物(SO2)削减对全球气温的影响。模型结果表明,自2010年以来,东亚硫酸盐气溶胶排放减少了约75%,这一变化直接导致了全球年平均表面温度升高约0.07摄氏度。

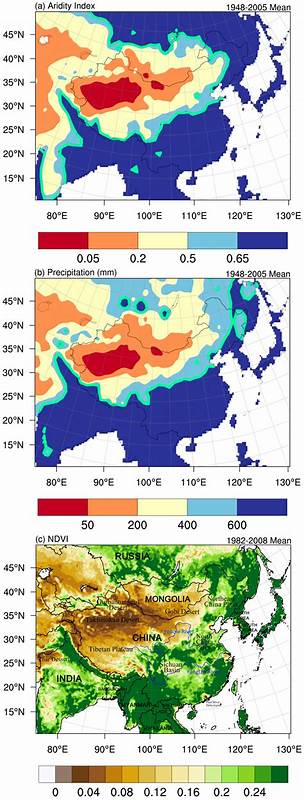

尽管数值看似不大,但在全球气候系统整体变暖的趋势中,这一增温无疑是不可忽视的推动因素。 东亚气溶胶减排不仅影响全球平均气温,还在区域气候变化中体现出明显的空间差异。研究发现,东亚自身尤其是中国东部和北部地区在夏季和冬季都有显著的暖化现象。北太平洋地区,尤其是沿岸海域,也呈现出明显的升温趋势,与大气气溶胶聚集地的减少高度相关。此区域的海面温度升高带来了更广泛的气候连锁反应,诸如海洋环流变化、风带迁移以及与远距离气候系统的热量交换等复杂效应,进一步加剧了北半球部分地区的增温。 气溶胶的冷却效应与温室气体的增温效应相互交织,形成气候系统中复杂的辐射平衡。

长期以来,工业排放的硫酸盐气溶胶在一定程度上遮蔽了温室气体所致的变暖效应,其“掩盖”作用使得全球升温速度相对缓和。然而,随着东亚地区的空气质量治理加快,这种冷却屏障被逐渐去除,导致温室气体效应真正“裸露”出来,快速推动全球气温上升速度提升。 值得注意的是,通过卫星对地顶辐射不平衡的观测也佐证了上述模型的模拟结果。卫星数据显示,东亚及北太平洋上空的综合辐射入流增加,对于地球系统吸收的净能量呈正增长态势,说明太阳辐射更多地被吸收,形成整体加热效应。这种辐射不平衡的变化与气溶胶减少带来的太阳辐射散射减少密切相关,进一步印证了东亚气溶胶减排对全球气候系统能量收支的直接影响。 此外,模型结果还显示,东亚气溶胶清理行动引发的气候反应不仅局限于温度,还影响了水循环的动态。

降水量普遍有所增加,全球范围内的湿润程度随着温度的升高呈现出相应的增强,反映出水循环系统对气溶胶变化的敏感性。同时,北半球特别是东亚及北太平洋地区降雨格局的改变,也对区域生态系统及农业生产带来了潜在影响。 近年来,东亚气溶胶排放变化与全球其它气候变量间的相互影响呈现出复杂的因果关系。比如,黑碳等短寿命气候污染物虽然相对减少幅度较小,但其吸收太阳辐射的特性也会对局部和远程气候产生额外影响。此外,国际航运业实施的新排放规制自2020年起大幅减少船舶SO2排放,亦对全球气候产生一定程度的辐射效应。尽管这些变化影响时空规模较小,但它们与东亚大陆大规模气溶胶排放减量共同作用,叠加推动了近期全球变暖速率的加快。

在全球气候变化的背景下,东亚气溶胶减排的贡献给气候治理带来了新的挑战。空气污染治理带来了公共健康与环境质量的明显改善,然而这同时也暴露出气溶胶冷却效应消退后温室气体导致的快速变暖。政策制定者需权衡空气质量改善与气候变化双重维度,推动温室气体减排与清洁空气目标协同发展。长期而言,实现碳达峰与碳中和目标是应对气溶胶清洁引发的气候“反弹效应”的根本途径。 展望未来,东亚地区气溶胶排放预计将继续呈现下降趋势,但排放减少的速度和规模将趋缓。当前研究表明,未来气溶胶清理对全球变暖速率的贡献可能进一步减弱。

但由于气溶胶–云过程复杂的非线性特征以及模型间存在的不确定性,这一趋势仍需持续监测和深入研究。此外,气溶胶成分及其空间分布的演变,可能对区域气候模式及极端天气事件频率产生重要影响,亟需科学界加强多尺度、多模式的联合分析。 总之,东亚气溶胶减排作为全球气候变暖加速的重要推手,体现了现代社会在环境保护和气候治理之间的复杂互动关系。它不仅为气候科学提供了宝贵的观测和模拟案例,也为全球气候政策的制定和调整提供了科学依据和参考。未来应加强跨区域合作与综合治理,促进环境改善与气候稳定双赢,走出一条科学、可持续的绿色发展道路。通过深刻理解气溶胶与气候系统的关联,我们能够更有效地应对全球气候变化带来的多重挑战,保障人类社会及自然生态的长期福祉。

。