跨入21世纪的网络时代,CGI(Common Gateway Interface)曾经作为动态网页生成和服务器端脚本运行的核心技术,帮助开发者实现了从静态页面向动态交互式网页的转变。CGI以其简单易上手的部署方式和灵活的开发模式,为早期互联网生态带来了巨大方便。然而,随着技术的发展,尤其是近年来云计算、微服务和容器化的普及,CGI的不足逐渐显露出来,逐步失去了往日的光彩。在当前的网络架构与开发趋势下,继续依赖CGI处理网页相关任务已经不再是最佳选择。理解这一转型的背后原因,不仅能够帮助开发者避免潜在的技术陷阱,还能更高效地构建响应迅速、可扩展的现代化网络应用。CGI最初的优势在于其部署和使用的简便性。

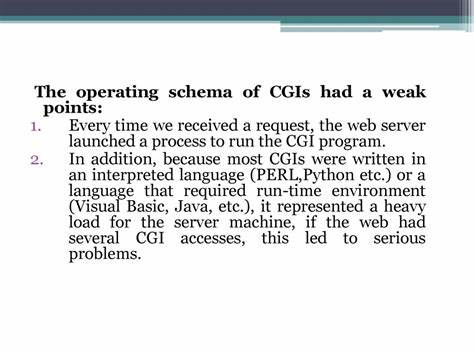

CGI程序通常是一个单独的可执行文件,放置到服务器的指定目录中,只在被请求时运行,这样即可实现动态内容输出。由于CGI的这一模式,开发者不需要持续运行一个复杂的服务或者服务器守护进程,从而减少了资源持续占用的顾虑。更加重要的是,CGI程序能以拥有该目录权限的用户身份运行,提高了安全隔离性能,尤其在使用传统Apache服务器时体现得淋漓尽致。这种“按需启动”的机制使得CGI可以应对不规则或间歇的访问请求,便于维护和管理。另一方面,传统CGI架构的本质限制也逐渐显现。CGI每接收到一个请求,服务器就必须启动一个新的进程来处理,这个进程启动和销毁的开销在访问量增加时迅速累积,导致性能瓶颈和资源浪费。

尽管现代编译语言如Rust和Go已经在优化CGI性能上取得了突破,尤其是Rust由于无运行时开销,在高并发场景表现优越,但整体上CGI仍难以与持续运行的HTTP服务相比肩。一个现代HTTP服务常驻内存,保持长连接,能够快速响应请求,充分利用缓存和连接池,从而实现更低延迟和更高吞吐量。此外,随着应用复杂度增加,CGI在集成现代开发工具和第三方服务时的适应性变得有限。如今许多网络安全产品、反爬虫系统及负载均衡设备都预设为通过HTTP(反向)代理模式工作,期待后端服务保持长期在线状态并支持标准HTTP特性。然而CGI的运行模式使得其难以直接与此类工具整合,需要额外配置或实现小型内嵌服务器作为中间层,从而增加了系统复杂度和维护成本。值得注意的是,现代主流编程语言也逐渐减少或移除对CGI的原生支持,例如Python自3.13版本起已删除了内置的cgi模块,反映出社区和生态对这一技术的热度下降。

与此同时,主流Web服务器如Nginx和Caddy相较于Apache对CGI支持更为有限,配置更为复杂,进一步打击了CGI的普及与使用。虽然有工作环境和应用场景仍可能适合CGI,比如独立的小型工具、极度隔离的环境或单用户目录权限管理,但总体而言,开发者追寻高性能和可扩展性的网络解决方案,应更多地依赖现代HTTP服务框架。基于Go、Node.js、Python Flask或Django、Ruby on Rails等技术栈的持续HTTP服务可以无缝集成于负载均衡器、反向代理和微服务架构中,支持容器化部署及自动扩展,显著提升生产效率和系统稳定性。与此同时,现代开发环境和生态系统普遍提供丰富的示例教程、工具链支持和社区活跃度,有助于减少新技术的学习成本,缩短项目开发周期。即便需要按需启动类似CGI的后端程序,也可以利用Linux的systemd socket激活功能实现,虽然比传统CGI简洁模式更复杂,但提供了更高的性能和灵活性支持。在大规模互联网服务环境下,持续运行的HTTP服务搭配负载均衡、多层缓存和智能路由的方案,已经成为行业普遍选择。

容器编排工具如Kubernetes则进一步优化了部署和扩展管理,使得任何服务无论规模大小都可以高效运营。由此观之,继续依赖CGI进行网页处理,不仅面临性能瓶颈,还难逃技术生态和工具链支持的边缘化。未来的Web开发道路显然更倾向于构建以HTTP协议为核心的长期运行服务,这种服务能够与现代网络基础设施无缝对接,满足互联网应用不断攀升的需求。CGI即便仍有某些特定场景的适用价值,但更多被视为历史遗产和参考范例。开发者应当关注和掌握HTTP服务开发、异步编程、容器化部署等前沿技术,以适应不断进化的网络环境。总的来说,CGI曾引领一代网络变革,但时代的洪流推动着我们选择更加高效、灵活且与现代架构相容的解决方案。

理解CGI的局限与现代HTTP服务优势,有助于规划未来的技术路线,为互联网应用保驾护航。