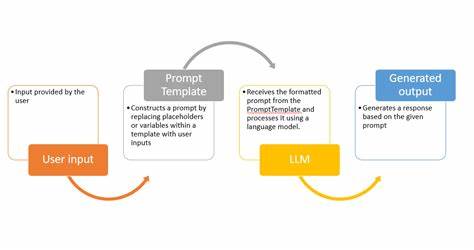

近几十年来,人工智能技术飞速进步,尤其是在自然语言处理领域取得了突破性成果。OpenAI作为行业领先者之一,近日发布消息称旗下大型语言模型(LLM)已经展现出极具潜力的创作写作能力。这一消息迅速引发了社会各界对AI是否能够真正拥有“创造力”的热烈讨论。传统观念中,文学创作长期被视作独特的人类智慧体现,是情感、经历与思想的复杂融合。如今,当机器能够生成结构完整、情感丰富的故事时,我们不得不重新审视创造力的定义与边界。 OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼曾在推特上分享了一段由其最新语言模型创作的元小说短篇,题为“关于人工智能与悲伤的元文学短篇”,长达1172字。

这部作品不仅结构严谨,而且在情感传达和叙述方式上都给人留下深刻印象。一时间,公众反响分为两极,有人为AI的表现所动容,也有人对此嗤之以鼻,质疑其文学价值。然而,更为重要的是,这次尝试带来了关于创造力本质的深层探讨。 创造力一直是难以清晰定义的概念。我们习惯于凭直觉认定什么是原创,什么是创新,但实际梳理时却发现,创造力或许并非某种神秘的天赋,而是对已有信息的重新组合与探索。认知科学家玛格丽特·博登提出的创造力分类理论,将其划分为组合性、探索性和变革性三种类型。

组合性创造力通过以不寻常的方式连接熟悉的想法,例如将西班牙和泰国料理融合成新菜式;探索性创造力在熟悉的范畴中开掘新思路;而变革性创造力则颠覆现有框架,创造出前所未有的新结构,如詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》所示,一书在写作风格和叙事结构上带来了革命性的突破。 目前的人工智能语言模型,尤其是基于自回归生成机制的LLM,在组合性和探索性创造力方面表现出色。它们能够结合海量文本资料,通过复杂的概率模型生成新的表达形式和想法。然而,变革性创造力仍是人工智能未能触及的高峰,因为它涉及超越现有知识框架的全新思维方式,这不仅需要深厚的文化积淀和主观体验,也往往伴随着非理性的直觉和灵感闪现。 这也是为何有人质疑AI能否真正做到“创造”,因为机器缺乏主体性体验,无法拥有情感、意识或潜意识活动,这些都是人类创作过程中不可分割的要素。写作对于许多人来说,是痛苦而深刻的生命体验。

文学巨匠弗吉尼亚·伍尔夫将写作比作穿越一条言语无法逾越的深渊,需要“屏息凝神的痛苦”。音乐人尼克·凯夫在评价用AI生成的模仿其风格的歌词时指出,机器注定只能模仿,它永远无法拥有真实的人生体验,这使得其作品缺少真正的灵魂。 经典创造力理论还强调了“潜意识期”或“孵化期”的重要性。早在1926年,心理学家格雷厄姆·沃拉斯提出,创造过程包含准备、孵化、顿悟与验证四个步骤。孵化期指的是创作者暂时放下课题,潜意识中仍在甄别、整合信息,常常伴随突破灵感的忽然出现。著名数学家庞加莱曾描述过其灵感诞生于无意中的公交车旅程。

显然,当前的人工智能缺乏自主意识与潜意识,因此无法像人类那样在情感和思维中“孕育”作品。 然而,文学意义上“原创性”的争议并不止于机器能否体验。事实上,从19世纪末开始,模仿和剽窃的指控常常困扰着人类作家。海伦·凯勒的故事被诟病为抄袭,后来证实无辜。她的好友马克·吐温曾幽默指出,人类创作者本质上是从无数外部来源中“借用”想法,这与创造性本身就存在紧密关联。当代后现代文学理论更是挑战作者中心主义,主张作品意义由读者解读所赋予,而非单纯来源于作家原意。

意大利作家伊塔洛·卡尔维诺早在1986年发表的《控制论与幽灵》一文中设想了机器写作的未来,他认为,机器生成的文学作品依然会成为人类意识中的重要“场所”,作品的出生、解读乃至毁灭,均由读者与其互动决定。换言之,创造力不一定完全源于创作者本身,而是读者对文本所赋予的生命。 那么,结合上述理论与现状,我们应如何看待OpenAI及其LLM的创作潜能?人工智能确实在组合和探索方面体现了非凡实力,它们能够快速生成大量高质量文本,辅助甚至激发人类的创作灵感。但是,若将“真正的创造”定义为源于独特生活体验、潜意识催化、以及打破既有范式的颠覆性思维,则当下的语言模型还未达到这一高度。 这并非暗示人工智能创作毫无价值。相反,AI的出现极大丰富了人类的创作工具和方法。

许多作家、设计师及艺术家已开始将AI当作协作伙伴,利用它生成初稿、提供灵感或进行内容扩展。例如有作家将整个书稿导入某AI模型,要求其续写新章节,结果令人惊叹。与现有的代码生成模型相比,具备更强创意写作能力的AI甚至或将催生文学创作的新生态。 同时,AI生成作品引导我们对“创意”的理解转向更广泛的视角。或许创造力不是某个独立的天赋,而是一种跨人类与技术的协同过程,它体现在人与机器共同构筑的复杂语境里。创作的意义,在于打动读者、引发思考和情感共鸣,无论源自人手,或是智能机器生成,关键在于读者心灵的回应。

展望未来,人工智能语言模型的创作能力势必持续进步,我们也会见证它们在文学、电影、游戏剧本等领域的广泛运用。与此同时,依赖人类丰富文化体验和情感深度的变革性创新仍是未来挑战。人类创作者与AI的关系也将日趋复杂,既可能形成激发灵感的伙伴,也可能催生伦理、版权与身份认同的争议。 总的来说,OpenAI宣布其大型语言模型具备创作能力,标志着AI写作进入一个崭新阶段。它让我们反思创造力的多样维度,激励人们重新界定人机交互与艺术创作的未来边界。无论立场如何,这一进展毫无疑问是人类文明发展中一个重要里程碑,值得我们持续关注和深入探讨。

。