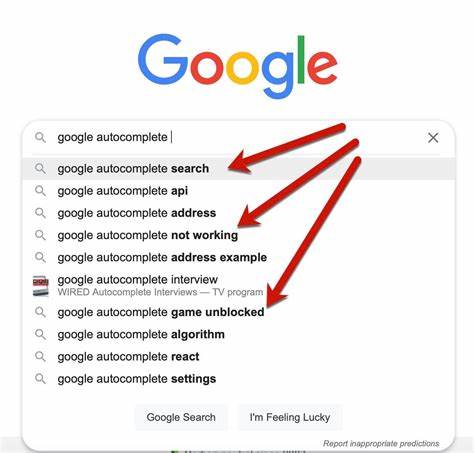

在现代软件开发领域,技术不断更新迭代,各种辅助工具层出不穷,其中自动补全功能尤为显眼。作为一种可以提高代码编写效率和减少错误率的工具,许多CTO将其视为提升团队生产力的关键手段之一。当CTO提出要求开发人员必须使用自动补全时,许多程序员可能会感到困惑或者有所抵触:这是否意味着我们要依赖机器,是否会影响自身的编码能力?本文将结合真实案例和深刻洞见,探讨当CTO要求使用自动补全时,作为开发者应当如何理解和应对。 在软件开发的日常工作中,开发者通常需要处理大量代码逻辑、业务需求及调试工作。自动补全功能的优势在于它能够通过智能提示帮助开发者快速定位函数、变量和语法结构,从而减少敲错代码的情况,提高编写速度。这对初学者尤为重要,能够通过及时反馈快速建立代码的整体结构认知。

但这并非意味着自动补全能完全替代开发思维或者经验积累。 真实的工作环境中,自动补全只是一种效率工具,它并不能自动理解业务需求,设计系统架构,或解决代码中的逻辑缺陷。CTO期望团队使用自动补全,往往是基于提升代码一致性和开发速度的考虑,但真正的价值在于开发者能平衡工具使用与深度思考。过度依赖自动补全,可能导致代码质量下降,甚至失去对底层逻辑的清晰理解。 有趣的是,许多高水平的开发者其实并不依赖复杂的IDE插件或自动补全功能,而是选择极简的编辑环境,比如vim或者Emacs,以保持专注和思考的连贯性。在一个案例中,一位AI创业公司的创始人坚持使用纯文本编辑器编码,没有任何自动补全或语法高亮。

当初他的团队成员也觉得这近乎于“残缺”的开发环境会影响效率,然而结果却是,这样做激发了他们更深层的代码理解能力和问题解决能力。 正如这位创始人所示例,关闭所有视觉辅助和自动补全,其实迫使开发者构建起对语言特性和代码逻辑的内在认知,而非依赖工具给出的即时提示。相比之下,当CTO强制规定必须使用特定的自动化工具时,往往忽略了工具使用的个体差异和开发者的思考习惯。工具本身并不会在成品代码中留下指纹,就像使用不同锤子的工匠,最终钉子钉得好坏才是衡量标准。 自动补全工具在尤其是在大型遗留代码库中的作用也颇具局限性。庞大的代码量和复杂的业务逻辑往往超出了简单提示功能能够覆盖的范围。

AI工具虽然能够生成部分模板代码或处理简单的Bug,但当涉及深层次架构调整或业务逻辑创新时,依旧离不开对代码的整体理解和经验积累。 很多公司在社交媒体上宣称自己是“AI优先”,但实际投入常常仅限于为团队购买几份Copilot订阅,更多的是让个别开发者将AI当作类似Stack Overflow的工具应用,生成重复性代码段或参考示例。如何评估和监督代码中AI生成内容的比例,依然是业界缺乏成熟方法的难题。 与此形成对比的是,最顶尖的开发者并不拘泥于工具,而是侧重于解决实际问题的能力,无论他们使用全功能IDE还是简洁的编辑器,都能够以高质量的代码解决复杂的业务需求。他们的优势不在于打字速度快或自动补全用得溜,而在于软件架构设计、复杂系统调试和需求转化能力。 这也提醒企业管理层,过分强调开发工具的统一性和使用率,可能忽视了更本质的价值所在。

代码如何被写出来固然重要,但更重要的是代码最终是否能够稳定运行、性能优秀且易于维护。建立合理的编码规范、严谨的代码审查流程以及以结果为导向的团队文化,才能真正推动企业的技术进步和业务发展。 未来的软件开发并非是一味让每个开发者遵循同一套工具和流程,而是在尊重个体差异和激发创造力的前提下,打造包容且高效的开发环境。无论是选择依赖自动补全,还是坚持手写代码,只要能保证代码的质量和团队协作的顺畅,都是值得推崇的做法。 对程序员而言,当CTO要求使用自动补全时,应保持开放但审慎的态度。合理利用自动补全的优势,同时不断强化自身对语言和业务的理解,才能在技术日新月异的环境中保持优势。

不要被工具所束缚,更不要将电脑的提示当作思考的替代品。 最终,代码的价值不仅在于敲击的速度,更在于解决问题的深度。技术只是实现目标的手段,而非目标本身。用正确的方法写出优质的代码,才是每个开发者和技术领导者真正追求的目标。