随着加密货币市场的不断扩大,越来越多的人开始关注数字资产的管理方式。加密货币钱包,作为存储和管理数字资产的核心工具,其安全性一直是业内和用户最为关心的话题之一。许多使用者坚信,只要拥有加密钱包的私钥,他们对资产就拥有绝对控制权,没有人能够轻易获得或窃取。这种观念无疑提升了用户对区块链去中心化特性的信任感。然而,一个最新的“以太坊钱包挖矿”项目挑战了这一传统观点,展示了加密货币钱包安全性远没有看上去那么牢不可破。 该项目的核心理念是通过不断重复生成钱包账户,模拟“挖矿”的过程来尝试找到特定的公开地址的私钥。

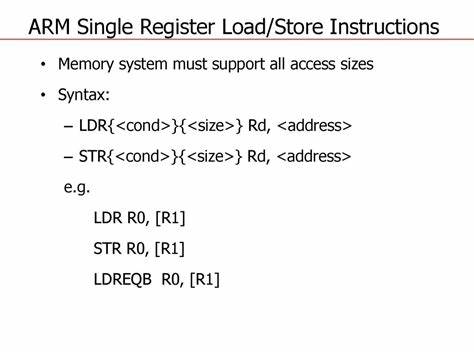

这种方式被称为“钱包挖矿”,它的本质是在庞大的私钥空间内进行随机尝试,通过无数次的计算寻找目标公钥对应的私钥。通常来说,由于私钥的组合数量极其庞大,这种方式在实际应用中被认为几乎不可能成功,因此被视为理论上的攻击手段。然而,此项目的意义在于它通过程序具体实现了这一过程,并向公众直观展示了钱包安全背后依赖的数学基础与计算复杂度。 以太坊钱包挖矿项目采用了NodeJS作为开发环境,结合Web3js库实现与区块链交互,以支持钱包地址的生成和匹配测试。利用计算机的处理能力,程序在一个高效循环中随机生成一组钱包的密钥对,然后将其生成的公钥与用户输入的目标公钥进行比对。一旦出现匹配,意味着私钥已经被“找到”,该私钥可以被用来控制对应的钱包资产。

虽然在现实世界中,通过这种暴力搜索手段成功的概率极低,但这一过程却揭示出一个重要的事实:任何密码系统的强度都依赖于其密钥空间的大小和随机性。如果密钥生成算法存在缺陷,或者使用者人为地缩小了熵值(即密钥的随机度),则钱包的安全性会大打折扣。 项目中还引入了“熵”的概念,作为生成钱包时增加不可预测性的参数。熵的长度越大,生成密钥的随机性越高,攻击成功的难度也更大。通过调整熵的长度,程序可以模拟不同强度的安全性设置,为安全研究提供了更多实验数据和实践依据。此举不仅有助于加深对钱包生成过程的理解,同时也提醒用户在创建钱包时应确保密钥的充足随机性,避免因简化设置或使用可预测的种子而导致安全漏洞。

从更广阔的视角来看,区块链技术本身依赖于复杂的加密算法和数学难题保证安全,但安全底层设计的健壮性依然是保障数字资产不被侵犯的关键。近年来,虽然数字货币盗窃频发,多数攻击并非直接通过破解私钥实现,而是利用了钱包软件漏洞、钓鱼攻击或私钥存储不当等环节。然而,如果攻击者通过高性能计算或量子计算机的加持,将有可能缩短穷举私钥的时间,这对传统密钥生成机制提出了更高挑战。以太坊钱包挖矿项目正是在此背景下,通过实践演示了理论风险的潜在转化路径。 此外,该项目也提醒了开发者和用户,任何安全防护都不能完全依赖于“无法破解”的假设。钱包设计者应该采用多层防御策略,比如多重签名验证、硬件钱包的隔离存储、防钓鱼机制以及定期更新安全协议,并且用户应树立正确的安全意识,避免将私钥泄露于互联网或使用简单密码生成工具。

同时,持续关注行业安全动态和新兴威胁,及时采取相应的防范措施。 尽管“钱包挖矿”目前依然是更多停留在理论和概念性验证阶段,对于普通用户而言,当前大规模破解加密货币钱包的风险依旧较低。但从学术研究和安全保障角度来看,这个项目无疑为理解钱包安全提供了有益的参考。它突显了密钥随机性的核心地位,阐明了计算资源增长可能对加密系统带来的潜在冲击,也促进了区块链安全设计理念的不断革新。 最后,不管是新兴加密资产投资者还是技术开发者,都应加强对私钥管理的重视。建立完善的备份机制,选用成熟安全的钱包服务,不轻信第三方应用,避免因人为疏忽造成重大的资产损失。

只有理解底层机制,积极拥抱安全实践,才能在快速发展的数字货币生态中稳健前行。未来,随着计算技术的进步,加密货币钱包的安全问题或将迎来新的挑战与解决方案,我们须时刻保持警惕并持续学习。 以太坊钱包挖矿项目以其独特的实验性质,突破了传统安全认知的边界,激发了业内对钱包安全更深层次的思考。它警示我们,数字世界的安全从不应被视为理所当然,而应建立在持续创新和严格保护之上。只有如此,区块链赋予的所有权才能真正实现其初衷,为数字经济注入持久的信任与活力。