在计算机科学领域,数据类型之间的高效转换一直是性能优化的重要课题。尤其是将大整数类型转换为浮点类型,既需要保证结果的准确性,又要追求计算效率。近年来,随着128位整数类型的广泛应用,如何将这些高位整数转换为符合IEEE 754标准的64位浮点数(f64)成为一个值得深入研究的问题。本文将结合实际探索过程,详细解读128位无符号整数转换为64位浮点数的底层原理,以及实现过程中巧妙的优化技巧。 首先,了解浮点数的内部表示结构是关键。根据IEEE 754双精度浮点数标准,f64由64位二进制组成,结构分别是1个位的符号位、11位的指数部分以及52位的尾数(又称为有效数字)。

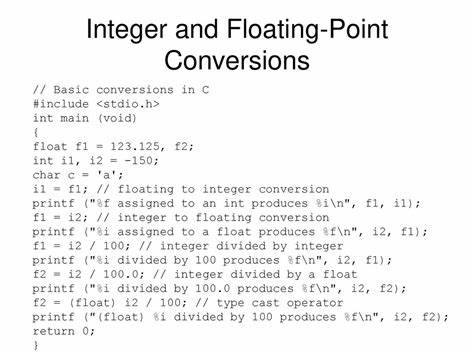

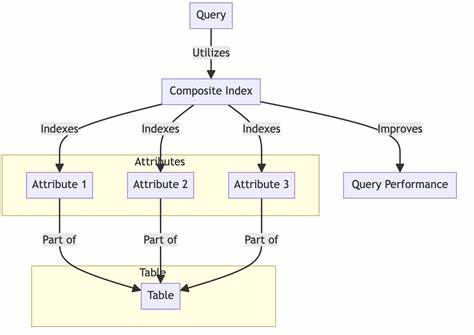

符号位决定正负,指数部分通过偏移量1023表示实际指数,而尾数用于存储有效数字的二进制小数部分。理解这一结构,有利于我们直接操作浮点数的二进制编码,通过位操作实现整数到浮点的编码转换。 转换过程的第一步,是确定输入整数的最高有效位(MSB)位置。128位整数的最高1位决定了浮点数的指数,而尾数则由紧随最高1位之后的52位来构成。利用leading_zeros方法可以快速计算输入整数的前导零数目,从而计算出MSB所在的位置。接着,根据该位置调整指数偏移,将指数编码为浮点数指数部分。

接下来是尾数部分的提取。将输入整数左移至MSB位于最高位,再将其右移以剔除位于MSB左侧和非尾数区间的多余位,精准截取54位数据(包含隐含的最高位)。由于浮点数隐含最高位不存储,我们需移除它,只保留下52位。此外,尾数截断过程中值得注意的是舍入问题。考虑到被砍掉的低位信息,需要根据IEEE 754的“四舍六入,五偶进”规则进行舍入,以保证转换结果尽可能接近原始数值。 舍入的核心在于判断截断位以后的那些低位对尾数的影响。

具体来说,若被截断部分最高位为1且其他位非零,则采用四舍五入;当恰好处于中间值时,需根据尾数最低位奇偶性选择是否进位。此外,舍入可能导致尾数溢出,此时需额外调整指数,使得浮点值的表示仍然合法且准确。合理处理舍入,有效避免了由简单截断带来的误差积累,提升了转换精度。 然而,直接实施上述位移和判断操作涉及128位范围的计算,处理这些大整数对CPU寄存器和指令层面是挑战。为此,经过深入分析发现,舍入判断时只需关注截断位最重要的若干位信息,通过对截断数据进行压缩处理,使用位或合并截断的高低位片段,将复杂的128位比较简化为64位的逻辑判断,从而极大提升执行效率。 在针对舍入条件的判断中,进一步利用位算术特性,将此前复杂的多条件判断合并为单条无分支表达式。

通过结合右移操作及掩码技术,实现根据截断值及尾数最低位的综合判断,完成舍入增量的无条件计算。避免了分支跳转,提高了流水线执行效率,达成几乎纯算术计算的转换流程。 对零值输入的特殊处理则采用了wrapping shift操作替代潜在的非法移位,确保输入零时转换结果正确且无需额外分支判断。整体算法由多步细致的位移运算和加法组合完成,全流程仅保留一条条件表达式,用以区别零值和非零值,兼顾代码简洁与执行高速。 通过代码的不断演进和简化,最终实现了极为精炼的版本,使用极少变量和标识符,直观表达转换要义。x86-64架构的汇编反汇编验证显示无分支跳转,体现编译器优化策略优异,提升了函数在多核系统中可预测的执行时间。

实际基准测试表明,新实现转换速度显著优于Rust等主流编译器自带实现,约提升一倍左右,展示其出色的性能优势。 尽管现代编程语言提供了类似“as f64”类型转换操作符,内部已支持128位整数到浮点数的转换,但通过手动实现底层转换逻辑,不仅加深了对浮点数编码机制的理解,还为特殊场景下对转换性能有极致需求的应用开发者,提供了可借鉴的优化思路。尤其是在科学计算、大数据分析、加密算法等领域,精细的数值转换优化可产生明显性能收益。 总结而言,将128位无符号整数转换为标准的64位浮点数,关键在于正确定位最高有效位,准确提取尾数,合理处理舍入,以及避免对高位数据的重复计算。通过方案的演进,涵盖基础位操作原理、舍入策略优化、无分支运算改写及128位扩展操作合理拆分,最终形成一套既正确又效率卓越的转换方法。此优化不仅提升了运行速度,也帮助程序员深入理解浮点表示与整数转换的细节。

经过长时间的专注研发与反复调优,这些转换技术已陆续被整合进主流编译器与运行时库,如Rust的compiler-builtins及.NET的Int128支持模块,标志着对大整数与IEEE浮点转换领域的新标准。这一进步也促进了高性能计算和语言设计的融合,助力编程语言在面对未来更复杂数值处理任务时,持续发挥其优势。 未来,继续探索针对不同硬件体系结构的优化路径,结合SIMD指令集或专用浮点加速单元,将进一步推动整数到浮点数转换的性能极限。本文的核心思路和实现细节,提供了坚实基础,启示软件工程师如何通过位级操控,使数值类型之间转换更加高效与精准,助力性能敏感型应用不断升级创新。