在现代社会中,诚信被视为维护社会秩序和合作的基石。然而,作弊行为却时常出现在工作、学习、商业乃至日常生活的各个领域,成为挑战社会契约稳定性的关键问题。理解作弊的本质及其背后的社会心理机制,能够帮助我们更好地制定有效的管理策略,促进社会公平与和谐。作弊并非单纯的道德缺失或个人恶行,其更深层次的根源往往与人们对社会契约的认知与期待紧密相关。社会契约指的是个体之间通过默契达成的行为规范和规则集合,以实现共同利益最大化。当个体感知到社会契约被违反,或者不公平现象普遍存在时,部分人便可能选择作弊作为应对手段,以求利益最大化或自我保护。

作弊行为的动因多样,既有外部压力导致的功利诉求,也有自身道德标准的滑坡。环境中的奖惩机制、监督强度、社会价值观的传递等,都在影响着个体的选择。长期缺乏有效的激励和惩戒措施,容易助长作弊风气的蔓延。此外,信息不对称和资源分配的不均衡也加剧了作弊的土壤。当部分群体获得优势资源,而另一些群体被边缘化时,后者往往更容易陷入作弊的陷阱,试图弥补自身劣势。作弊不仅仅是一种个人行为,更具有广泛的社会影响。

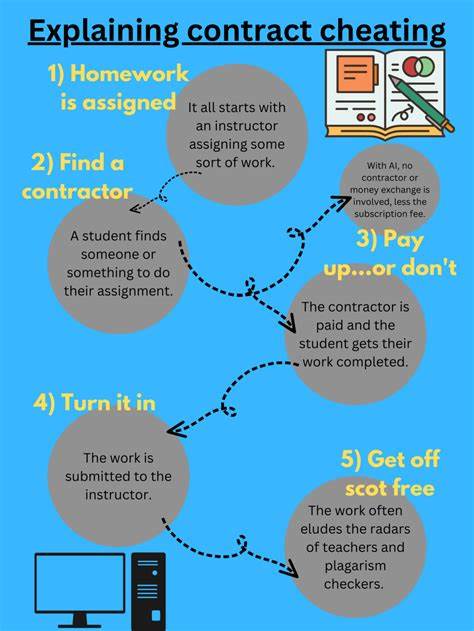

首先,作弊破坏了规则的公正性,导致信任崩塌,从而削弱集体行动的效率和合作意愿。在教育领域,学生作弊可能致使学习成果失真,影响教育公平;在职场,员工作弊会降低团队凝聚力与工作效率;在市场中,商业作弊破坏竞争环境,损害消费者权益。更为重要的是,作弊行为的蔓延往往形成恶性循环,使社会契约逐渐失效,社会秩序趋向混乱。为了有效应对作弊问题,社会需要多维度的干预策略。首先,加强教育引导,培养公民的诚信意识和责任感,是防范作弊的基础。通过价值观的塑造和行为规范的强化,帮助人们树立正确的道德观念和社会责任感。

其次,完善制度设计,建立科学合理的激励和惩罚机制,确保规则的公平执行。合理的监督和透明的惩罚体系,可以有效减少作弊的发生概率,提升规则的权威性。再者,改善社会资源分配,减少贫富差距和不公平现象,从根本上降低因资源不均导致的作弊动机。同时,技术手段在打击作弊中发挥着越来越重要的作用。借助大数据分析、人工智能监测等工具,可以实时识别异常行为,提升监管效率。不过技术应与人文关怀相结合,防止过度监控带来的隐私问题与人际信任的破坏。

社会契约的稳固依赖于每个成员对规则的信任与尊重,而这又反过来推动了诚信环境的形成。个体在面对作弊诱惑时,往往权衡风险与收益,只有当社会整体形成强烈的诚信文化和有效的社会机制,作弊才会减少。透过理解作弊与社会契约的关系,我们能够反思现有体制中的不足,推进更具包容性、公正性和可持续性的治理模式。综合来看,作弊行为既是社会矛盾的外在表现,也是内部机制需优化的信号。正确认知作弊的社会根源,响应性地调整政策与文化,将助力构建一个更加诚信、公正且具有活力的社会体系。长期来看,诚信不仅是一种美德,更是保障社会合作、推动共同进步的重要力量。

。