近年来,人工智能(AI)领域的投资热潮持续升温,AI相关初创企业的估值屡创新高,甚至达到令人咋舌的天价。这种现象在硅谷及全球科技金融圈引起了广泛关注和讨论。有人将这种估值狂热称为“潮水般的泡沫”,也有人坚信人工智能的潜能超级智能时代即将来临,正当市场基于未来预期进行价值判断。无论是乐观者还是质疑者,当前AI估值的现象都显示出资本市场与技术创新之间复杂而微妙的关系。首先必须理解的是,人工智能作为一项变革性技术,的确具备颠覆多个传统产业的巨大潜力。从医疗、金融到交通和制造,AI系统正在推动效率、准确性和创新模式的持续提升。

然而,技术进步到底能带来多大商业价值仍存在不确定性。许多AI创业公司的估值主要建立在未来愿景和潜在市场规模的基础上,缺乏切实的营收支撑和稳定的商业模式。投资者在面对人工智能的爆炸性发展和媒体的广泛报道时,往往充满期待,由此产生的资金涌入使得AI公司的融资规模和估值迅速膨胀。这种“情绪导向”的投资行为在金融市场中并非罕见,但在高科技领域尤为明显,因为技术的不确定性加大了评估难度。另一方面,AI产业的资本结构和投资逻辑也在重塑传统风投及市场估值体系。传统企业估值依赖财务报表和市场实绩,而AI初创企业往往注重算法创新、数据资源和技术团队的潜力指标。

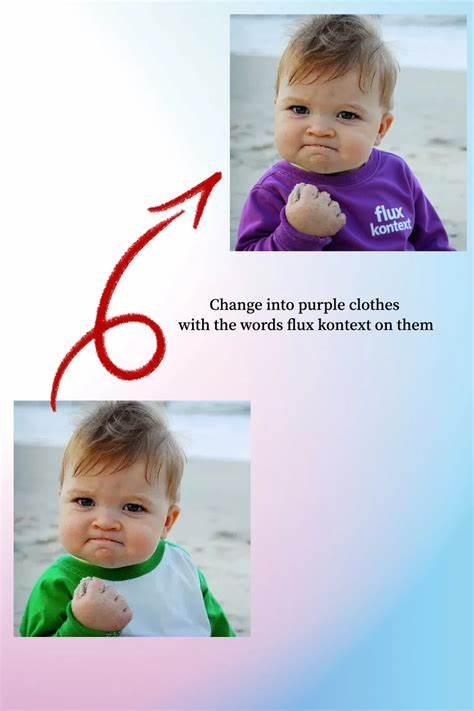

对此,风投们发展出一种被称为“vibe valuing”的估值思维,即基于未来可能实现的颠覆性价值和领域影响力做大胆预估,而非单纯依靠历史财务数据。这种方式虽然可以激励创新和风险投资,但同时也带来了明显的估值泡沫风险。AI技术的快速迭代更是加剧了这种不确定性。技术突破本身往往伴随着高昂的研发成本和较长的市场转化周期,短时间内难以带来稳定现金流。此外,AI应用的监管环境、数据隐私保护、伦理争议以及市场竞争都构成了诸多变数,进一步限制了估值的确定性。当前全球主要科技巨头和政府机构纷纷加码AI领域,如Nvidia对OpenAI的巨额战略投资、各国出台支持人工智能发展的政策,都反映出行业整体对未来的高度重视和资源投入。

这也助推AI产业链的快速扩张,并吸引了持续涌入的大量资金。然而,过热的估值也可能带来市场调整的风险。历史上多次技术泡沫破裂的案例提醒我们,估值一旦脱离实体业绩和商业逻辑,极易引发投资者信心波动,从而导致资本撤离和创业公司发展受阻。为了缓解这种风险,业内专家建议建立更加科学和透明的估值标准,融合技术指标、用户增长数据、实际收入表现和商业模式成熟度等多维度因素,避免单纯依赖远期愿景的主观判断。此外,创业企业应注重产品落地和市场验证,增强盈利能力和竞争优势,提升企业内在价值。监管机构也应适时介入,完善相关法律法规,保障市场公平和投资者权益。

总的来看,人工智能行业目前所经历的估值狂热既是新技术爆发期的正常现象,也隐含着亟待理性对待的风险。资本市场、企业创始人和政策制定者需要共同协作,通过理性投资、创新驱动和规范管理,推动AI产业走向可持续健康发展。未来人工智能无疑将继续重塑全球经济和社会,但只有建立在稳健估值和真实商业基础之上,才能释放其真正的变革力量。