在当今数字化迅猛发展的时代,人工智能(AI)技术不仅在科研领域取得了突破,还日益渗透融入人们的日常生活和工作场景中。随着AI逐渐具备了执行复杂任务和辅助决策的能力,越来越多的人愿意将部分决策权委托给智能代理。如何设计出既能满足人类需求、又具备优良表现的算法代理,成为科技界、产业界乃至社会发展的关键课题。特别是在多样化的决策场景中,算法代理不仅要做好自身的判断,还要与人类形成良好的协作关系,实现高效无缝的任务切换。本文将围绕算法代理的核心设计问题展开,重点解析实例的不可区分性如何影响人机交接机制,并阐述优化算法代理设计的研究突破与实际意义。人类在做出是否交付任务给AI的决策时,往往面临信息不完全的状态。

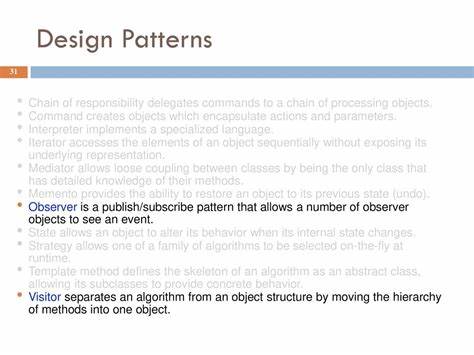

具体来说,面对某个决策实例时,个体通常只能基于可观测特征来推断该任务的性质,而非全面掌握所有可能影响决策的变量。这导致看似相同的实例被归为同一类别,无形中形成“不可区分性”的现象。这种现象在现实中普遍存在,比如医生根据有限症状决定是否交由智能诊断系统处理,企业管理者依据当前市场状态判断是否让AI参与风险评估等。不可区分性激发了算法代理设计中的特殊挑战:如何在无法细分任务的情况下,保证代理能根据类别特性做出最优判断,避免因为实例的模糊归类而造成性能损失。要解决这一问题,研究者们提出将任务划分为可观测特征下的类别,并在这些类别之间设计专门的代理策略。关注点集中于在每个类别内优化代理行为,使其不仅能体现算法本身的决策效力,还能融入人类操作习惯,提升整体系统的协同效率。

最新的研究成果表明,最优的算法代理远非单纯追求独立智能的优化模型,而是需要结合人类的认知模式实现定制化协作。换句话说,将算法视为传统孤立决策者往往无法发挥最大潜力,反而通过考虑任务的类别结构和人机协作的手握方式,算法代理的表现可以获得显著提升。这种观点打破了传统算法代理设计的固有思维框架,强调了交互性和情境感知在模型设计中的重要价值。然而,设计最优算法代理的过程并不轻松。研究揭示该问题本质上具备强烈的组合复杂性,即随着分类维度和任务细节的增多,寻求全局最优的代理策略计算难度呈指数级增长。这使得直接求解变得不可行,促使科学家们着手开发针对特定子类问题的高效算法和启发式方法。

例如,当决策动作能够分解为人类能够观察及理解的特征函数与算法部分分析的特征函数时,设计者便可借助结构化算法有效生成最优代理,有效缓解了计算负担。此外,模拟实验成为验证算法代理设计策略的重要工具。通过构造虚拟环境模拟人类用户采用代理并基于反馈逐步调整参数,研究者能够观察代理性能的演变趋势。这一动态优化过程虽然在理论上无法保证达到全局最优,但实践中往往能取得令人满意的表现,展示了迭代调优在现实部署中的潜力和适用性。重要的是,这种模拟不仅帮助改进算法性能,还可洞察人类行为对代理采纳的影响,助力打造更具适应性的协作系统。算法代理设计的研究不仅推动了计算机科学和人工智能领域的理论发展,还对社会经济产生深远影响。

在医疗、金融、交通等关键行业中,合理设计的算法代理能够释放人类劳动力,实现更高效率和精准度。例如,借助优秀的算法代理,医生能够节省大量时间集中于更复杂病例,风险管理人员也能更加准确地评估和应对市场变动。在政策层面,理解人机协作中不可区分性带来的挑战,有助于制定合理的监管框架,确保人工智能代理的公平性与透明度。总结来说,算法代理设计正处在不断突破的前沿,围绕不可区分性特征展开的研究提供了革新视角与实用方法。通过深入理解人类认知限制与协作偏好,结合先进的计算技术,设计者将能够打造出更加智能、适应性强且易于接受的代理系统。随着未来AI技术的不断成熟,期待这一领域探索能够为人机协同树立标杆,推动社会智能化进程迈上新台阶。

。