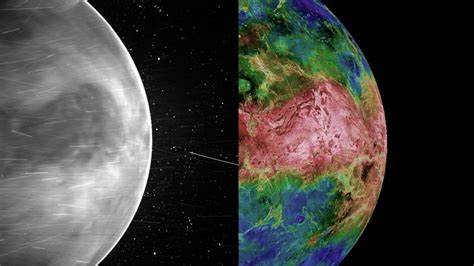

金星作为太阳系内距离地球最近的行星之一,一直是地质学家和天文学家探讨的重点。尽管它的表面笼罩着厚厚的二氧化碳大气和高温环境,但近期基于NASA于1989年发射的麦哲伦号任务(Magellan mission)提供的雷达数据,科学家们揭示了金星表面可能存在的构造活动。这些发现不仅刷新了人们对金星地质演化的认识,也为理解地球早期地质构造动态提供了宝贵线索。金星没有像地球那样明显的板块构造系统,但它表面正通过多种复杂机制持续发生变形。研究者们主要关注的是金星表面一类巨大且半圆形的地质构造——冠状结构(Coronae)。这些冠状结构通常直径从数十至数百英里不等,形态大多呈椭圆形,并被多层同心裂缝包围。

冠状结构被认为是地幔中高温且浮力强的热柱从内部上升,推挤覆盖在上方的岩石圈(包含地壳及上地幔的刚性部分),所形成的地表特征。截至目前,科学家已在金星上发现数百处冠状结构。最新发表在《科学进展》期刊的研究工作结合了麦哲伦号任务采集的重力场和高程数据,利用三维地质动力学模型对冠状结构的形成机制进行了模拟与解析。研究团队发现,单纯的地表形态无法全面反映地下动态,重力数据尤其关键,因为它能揭示地下密度差异,从而识别热柱及其与岩石圈的相互作用。研究发现,在所调查的75个冠状结构中,有52个显示出浮力较强的地幔热柱,极有可能正在驱动该区域的构造活动。冠状结构的形成与演变涉及多种地质过程,其中亚duction(俯冲)现象备受关注。

地球上的俯冲指的是一个板块边缘潜没至另一板块之下,导致岩石圈的再循环与地震活动。虽然金星缺乏地球式的板块构造,但在冠状结构周围,类似亚duction的过程可能通过地幔热柱向上推挤岩石圈,促使地表物质沿边缘向外扩展,并进而推压邻近区域向下沉入地幔。这种机械挤压和下沉过程类似于早期地球的构造运动,因而冠状结构为研究地球早期地质历史提供了重要对照样本。除俯冲外,科学家们还识别出所谓的“岩石圈滴坠”(lithospheric dripping)现象,指的是质地较密集且较冷的岩石素材从岩石圈下沉入更热地幔的过程,这一过程显示出金星地壳的动态循环机制。此外,通过地幔热柱在厚重岩石圈下方的上升,推动表观火山活动和熔岩喷发,类似于地球上的热点火山系统,有助于解释金星火山活动的发生与分布。麦哲伦号任务的雷达系统突破了金星浓厚大气层的限制,首次高精度制图金星山脉和平原的地形,同时采集了重要的重力数据,为地质分析提供坚实的数据基础。

这些数据使科学家们首次系统研究冠状结构的地质成因,逐步解锁金星构造活动谜团。尤其是近期科学界普遍认为,冠状结构标志着金星岩石圈较薄且地幔热流较高的区域,这也为解释冠状结构的形成与持续活跃提供理论支持。随着NASA最新发射的VERITAS(Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy)任务即将于2031年左右开展,该任务设计载有高分辨率合成孔径雷达、近红外光谱仪及射电跟踪系统,致力于绘制金星全球三维地形图与精细重力场测量。VERITAS任务将使研究人员能够细致观测并分析冠状结构与火山活动,从而更准确揭示金星的地质构造动力学。这预计将革新科学界对金星内部结构和地质演化的理解水平,也助力考察金星气候变化和火山活动对其极端环境的影响。冠状结构的研究不仅对了解金星的现状至关重要,还为人类探索地球的过去及类地行星内部构造机制带来独特启示。

地球和金星作为姊妹行星,在早期进化阶段可能经历过类似的热柱及构造活动,而金星今日冠状结构的存在,就像地球早期没有板块构造时的地质活动遗迹。科学家们相信,深入研究这些构造特征将增进对地球与其他类地行星热演化过程的理解,同时揭示行星内部与表面相互作用的深层机理。与此同时,公众对金星的关注正在增加,尤其是在探索类地行星未来潜在生命周期及可居性问题上。金星极端的表面温度和压强使其不适合作为人类移居星球,但其活跃的地质活动和矛盾重重的表面特征成为行星科学的热潮所在。未来随着探测技术的不断提升,科学家们将继续利用从麦哲伦号时代积累的数据,结合现代观测技术,为揭开金星神秘面纱提供更多动人证据。金星冠状结构的发现和研究,不仅使我们对太空邻居的认识更加立体,也为地质学和行星科学提供了前所未有的研究素材,助力人类更深入地理解地球自身的地质演变及太空中其它类似行星的动态。

总体而言,NASA麦哲伦号任务的数据揭示的金星构造活动,不仅丰富了我们关于太阳系内行星的地质视野,也为未来的探测任务奠定了坚实基础。随着VERITAS及其他任务的推进,金星表面及内部构造的秘密将逐步揭晓,开拓行星科学新的研究篇章。