在全球经济波动不断的背景下,中国在经济增长方面面临严峻挑战。经济放缓加剧的同时,习近平主席提出了一系列政策,旨在刺激经济复苏,但这些措施能否奏效仍然存在疑虑。近期,《经济学人》杂志对此进行了深入剖析,认为习近平的计划可能存在误区,这让不少分析人士感到担忧。 当前,中国经济增长的乏力并非偶然,而是多种因素叠加的结果。自2010年以来,中国经济年均增长约为6%,而这一数据在疫情后有所放缓。这一方面是因为全球经济环境不佳,另一方面也与国内经济结构的深层次问题密切相关。

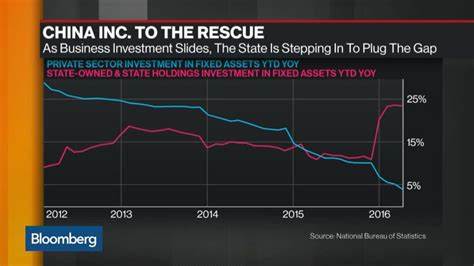

房地产市场的长期低迷、制造业的转型升级、以及消费市场的萎缩,都是影响经济增长的重要因素。 为了解决这些问题,习近平提出了一系列政策,包括大规模基建投资、推动内需、优先发展高科技产业等。这些政策在短期内或许能够提振经济增长,但从长期来看,其效果却值得商榷。 首先,大规模基建投资虽然能够带来短期的经济增长,却并不能解决根本问题。基础设施建设的增加需要大量的资金,而这些资金大多依赖于地方政府的借贷。然而,许多地方政府的债务水平已经很高。

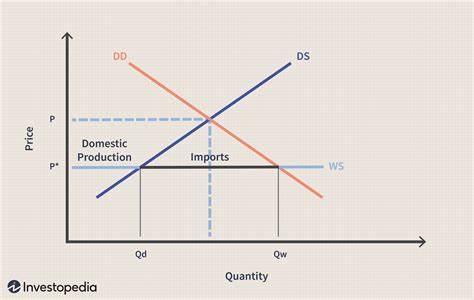

基于此,继续依赖基建投资恐怕会造成更大的财政压力,进而引发债务危机。 其次,推动内需也是一项艰巨的任务。在过去的十多年里,中国经济高度依赖出口和投资的模式已经难以为继。虽然政府现在强调消费的重要性,但真正提高居民消费能力的关键在于收入分配的改革。当前,中国的贫富差距仍然较大,大多数中低收入群体的消费意愿并不强烈。因此,如何有效刺激内需,提升消费能力,将是一个长期且复杂的任务。

同时,优先发展高科技产业的计划与现实之间也存在差距。尽管中国在5G、人工智能等领域取得了一定的进展,但与西方国家相比,在创新能力和核心技术方面仍存在明显差距。因此,单纯依靠政策推动高科技产业发展,短期内难以取得显著成果。 面对种种挑战,习近平似乎意识到经济转型的重要性,但与此同时,他的政策选择却让人担忧。过度依赖国家主导的发展模式,可能会抑制市场的活力,影响经济的自然调节。这种以国家意志为主导的经济治理模式,不仅需要强有力的执行力,更需要对市场规律的深刻理解和尊重。

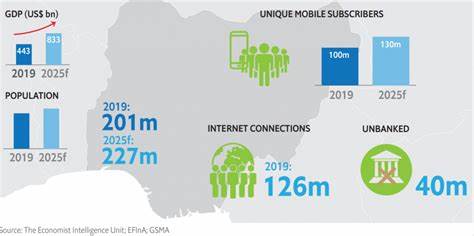

如果忽视市场的作用,最终只会适得其反。 在全球经济复苏乏力的情况下,中国需要更具灵活性和适应性的政策,而不是单一的国有企业主导或大规模的投资计划。要想实现经济的可持续发展,必须在市场与政府之间找到一个平衡点,促进企业和个人的活力,激发经济内生增长的动力。在这一过程中,透明度、法治和公平市场竞争的环境显得尤为重要。 此外,中国还应考虑推动更多的国际合作,以应对当前复杂的国际经济形势。通过参与全球价值链以及开放市场,不仅能够促进外部需求,还能加快技术创新和产业升级。

在一带一路倡议的框架下,中国有了更多的机会与其他国家进行互利合作,实现资源的优化配置。 总的来说,习近平的经济计划虽然在意图上是好的,但实际操作中却面临诸多挑战与误区。要想摆脱经济 stagnation,单靠短期刺激措施远远不够,必须进行深层次的体制改革,以推动经济的全面、持续发展。只有在更加灵活和务实的政策指导下,中国经济才能够在复杂多变的全球环境中找到新的增长动力,走出一条可持续发展的道路。