中国经济增长低于预期,加大对习近平的压力 在全球经济复苏的背景下,中国这头经济巨兽的表现却让人捏了一把冷汗。根据彭博社的最新报道,中国的经济增长数据出炉后,市场反应强烈,经济增速低于预期的事实更是加重了对国家领导层的压力,尤其是对于现任总书记习近平而言。 首先,回顾中国经济的历史,我们可以看到,持续的快速增长曾是这个国家最引以为傲的成就之一。自改革开放以来,中国经济以年均接近10%的速度飞速发展,数亿人摆脱了贫困。多个国际机构一致认为,中国将继续推动全球经济的增长。然而,近期的种种迹象显示出这条路并非一帆风顺。

根据国家统计局发布的最新数据,中国的GDP增速在过去一季度仅达到了4.5%,而市场普遍预期为5.5%。这一增速不仅低于预期,也低于中国政府的目标。这无疑向全球经济传递了一个暗淡的信号——在经历了疫情的冲击和国际环境的不确定性后,中国经济的复苏之路并不平坦。 此次经济增速不及预期,主要原因可归结为几个方面。首先,内需疲软是核心问题。消费者信心不足导致消费意愿降低,尤其是在房地产市场持续低迷、部分大城市经历了突发疫情封控的情况下,居民的消费支出受到抑制。

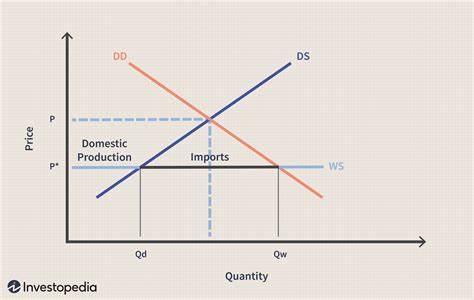

尽管政府出台了一系列刺激政策,但效果似乎并未如预期明显。 其次,全球经济的不确定性也对中国经济带来了压力。在美国加息、欧元区通胀高企等背景下,中国的出口面临挑战。尤其是在科技和消费电子等领域,面对来自西方国家的制裁和竞争,中国企业的发展前景愈发黯淡。虽然中国仍然是全球制造业的中心,但外部环境的变化让不少企业不得不重新评估自身的市场战略。 此外,企业投资的意愿同样受到影响。

随着国内经济增速放缓,许多企业在投资决策上变得更加谨慎,甚至开始削减投资预算。企业对于未来的信心不足,使得原本应刺激经济增长的投资难以复苏,进一步加重经济下行的压力。 在这样的背景下,习近平政府面临着前所未有的压力。作为中国的最高领导人,习近平一直以来倡导的“中国梦”理论,强调高质量发展和经济转型。然而,当前的经济数据无疑成为了对这一理论的挑战,亦让外界对其施政能力产生了疑虑。 应对经济下行压力,政府已经开始逐步调整政策。

除了加大基础设施建设和支持中小企业外,还通过货币政策的灵活性,努力增强市场的流动性。然而,如何在保持经济增速的同时,不牺牲改革目标,仍然是一个巨大的挑战。 行业和市场的反应同样告诉我们,投资者和消费者对于中国经济的未来走势并不乐观。一些分析师已经开始对中国经济的未来增速进行调低预期,部分外资机构更是已开始考虑将部分投资转移至其他新兴市场。这种现象不仅会对中国的资本市场产生一定影响,也将对其在全球经济中的地位构成威胁。 面对这样的挑战,外界关心的是,习近平是否能够在承受巨大压力的情况下,采取有效措施来扭转经济颓势。

未来几个月内,随着全国两会的召开及政策的不断出台,将会是检验其决策能力的重要时刻。 经济问题不仅关乎统计数字,它更像是一面镜子,反映出一个国家的治理能力、社会稳定以及民生福祉。尽管中国过去几十年的发展经验丰富,但在新的历史条件下,如何解决经济增速放缓、社会结构转型等问题,依旧是一项长远而艰巨的任务。对于习近平来说,如何平衡经济发展与社会稳定之间的关系,将是他治国理政的重大考验。 综上所述,中国经济的挑战与机遇并存。尽管目前的数据不如人意,但中国仍然拥有强大的市场基础和丰富的人力资源。

国际社会正在密切关注中国如何应对这些挑战,以及这一过程中,习近平政府将采取哪些新的改革措施。未来的经济政策走向,以及领导层内部的回应,将在很大程度上影响全球经济的格局。在风云变幻的国际局势中,我们期待中国能够在面临挑战时展现出其应有的韧性和智慧。