在当今数字化高速发展的时代,网络安全问题日益凸显,域名系统(DNS)作为互联网基础设施的核心组成部分,其安全性直接关系到用户访问的安全和整个互联网生态的稳定。DNS的首要功能是将用户友好的域名转换为机器可识别的IP地址,但正是这项转换功能成为网络攻击者的攻击目标,传统的DNS协议缺乏有效的验证机制,极易被篡改或劫持,带来严重的安全隐患。DNSSEC(域名系统安全扩展)作为为DNS引入安全验证机制的标准应运而生,旨在确保DNS数据的真实性和完整性,防止攻击者伪造DNS响应,在理论上为互联网的基础通信提供了坚实保护。然而,尽管诞生已有近三十年,DNSSEC的实际部署率依然低迷,且并未成为普惠的安全解决方案,这背后隐藏着多重原因,揭示了其作为“失败的实验”的现实困境。首先,DNSSEC缺乏用户可见性是其未能广泛部署的主要原因之一。当今用户高度依赖HTTPS,因为浏览器通过明显的锁形图标和安全警告让用户简单直观地感知到网站的安全状态。

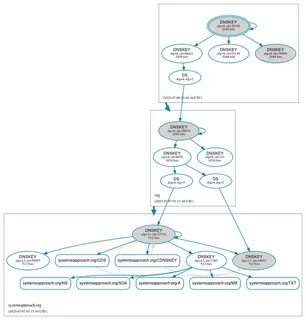

相比之下,DNSSEC的保护机制对终端用户而言几乎是不可见的。启用DNSSEC不会带来明显的用户界面变化,也不会在用户访问网站时提示安全信息,用户难以从体验上感受到安全防护,这使得网站运营者缺乏动力投资和推广DNSSEC,进而延缓了整体的部署进程。其次,DNSSEC的部署复杂性和对上级域实施的依赖也是其瓶颈之一。DNSSEC对域名解析路径中的每一个环节都提出了签名和验证的要求,一旦上级域名未启用DNSSEC,则其下级域名的安全保障就无法实现。全球范围内,约有三成的顶级国家域名尚未支持DNSSEC,导致很多二级域名即使进行了配置,也无法形成完整的信任链。这种依赖关系限制了DNSSEC的可扩展性,并带来了管理上的挑战,尤其对中小型网站和个人用户而言,配置门槛和维护成本增加,影响了广泛应用。

技术上,虽然DNSSEC为DNS数据提供了数字签名,可以有效防止中间人攻击和缓存投毒,但它并未解决DNS通信过程中的加密问题。DNS查询本身仍然是明文传输,这使得基于网络监听的攻击依然可能发生。为此,近年来兴起了DNS over TLS(DoT)和DNS over HTTPS(DoH)等安全传输协议,通过对DNS通信本身进行加密,保障查询信息不被外部监听或篡改。这些技术与DNSSEC互为补充,共同构建DNS的安全体系,但重点不同,且部署路径也不尽相同。更令人关注的是,随着互联网环境日益复杂,DNS不仅是技术上的被攻击目标,在某些国家和地区还常被用于实施网络封锁和内容审查。利用DNS篡改实现的信息封锁和访问限制给用户带来威胁,也反映出DNS安全的全球治理问题。

这种政治和技术交织的挑战,使得DNSSEC以及其它技术在实际应用中面临巨大的不确定性。虽然当前DNSSEC的实施情况不能说是一场成功范例,但这并不意味着放弃对DNS安全的探索和改进。面对网络威胁的不断演化,持续提升DNS的可信度仍是技术人员和网络管理者共同的使命。增强用户认知,简化部署流程,提高上下游域名的支持率,结合新兴的加密传输技术,以及探索更符合现代互联网需求的安全模型,都是未来努力的方向。互联网的健康发展依赖于安全稳定的基础设施,DNS作为不可或缺的基础服务,其安全体系的完善无疑将为整个网络环境的信任构筑坚实基础。尽管DNSSEC至今表现未达预期,但它促使业界不断审视域名安全的必要性和挑战,并推动了其他安全技术的发展。

在网络安全缺一不可的时代,DNS的安全保障离不开多层次、多手段的共同维护。业界需要正视DNSSEC的不足,同时持续探索创新,才能为未来互联网安全保驾护航。总结来看,DNSSEC作为DNS安全的早期尝试,其理念和设计为维护域名解析的完整性提供了理论保障,但缺乏对用户的直观反馈、部署依赖性强以及实际应用中的复杂性限制了它的广泛推广。与此同时,新的加密通信技术和多样化的安全策略正在逐步填补这一空白。对任何关心网络安全的技术人员和决策者而言,理解DNSSEC的优势与局限、结合整体安全生态的视角,才是制定有效安全策略的关键。只有在持续改进和多方协作的基础上,才能真正实现互联网基础架构的安全与稳定,保障用户享有安全、可信的网络体验。

。