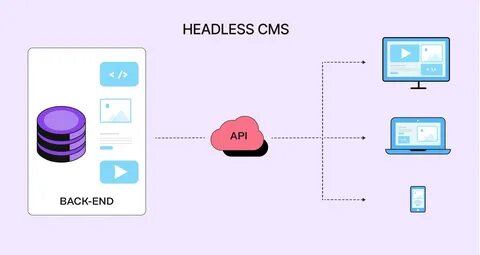

随着技术的飞速发展,软件开发领域迎来了前所未有的变革。人工智能(AI)辅助编程工具如GitHub Copilot逐渐普及,承诺能显著提升代码产出效率,许多科技巨头声称AI能让开发速度提升30%以上。然而,开发效率究竟提升了多少?软件交付的速度是否也随之成比例加快?这一切都不仅仅取决于代码编写的速度,还深受整个软件开发流程中各个环节的影响。传统的结对编程以及主干开发等实践是否依然有效?它们与AI辅助工具结合后能产生怎样的效果?针对这些问题,我们可以通过系统模拟进行深入探讨。首要概念要理解的是,软件开发流程是一个复杂的工作流系统,在其中,任何阶段的瓶颈都可能拖慢整体速度。简单地提高编码速度,若不再改善代码评审和集成过程中的排队或等待时间,整体交付也不会显著加快。

排队论和约束理论为我们提供了分析这一现象的理论基础。在无穷待办工单的假设下,软件开发团队始终有任务可做,并且工单之间相互独立,不会出现合并冲突。每个工单理想情况下需要一整天完结,开发者完成一个后立即挑选新任务开始。引入人工智能工具后,编码时间缩短了30%,这看似极具吸引力。然而,若团队依然沿用拉取请求(Pull Request,PR)流程,且大约75%的PR收到反馈需要返工,返工时间又是随机分布,回头修改代码并重新审核的需求就可能造成审核队列拥堵,使得等待反馈的时间增加。模拟显示,在仅加入AI加速编码环节的情况下,虽然完成的任务数提升了23%,但平均交付周期却维持在23小时不变,且代码审核等待时间加长了近2.6倍。

这清晰地表明,提升编码速率单独无法真正缩短整体开发周期。相较之下,结对编程结合主干开发的方法则大幅减少了流程中的瓶颈。团队不再依赖代码审核队列,工程师双人合作实时交流并直接将代码推送到主分支,在遇到自动化测试失败时立即修正。通过这一方式,虽然完成的任务数略低于单独AI加速的拉取请求方式,但平均交付时间却下降至约9小时,且返工时间减少了近80%。效率和流程的平滑性显著提升,团队成员之间的沟通也更为频繁和有效。更进一步地,若将AI工具引入结对编程流程,编码速度提升30%的优势得以最大程度发挥。

此时,交付周期缩短至7小时,任务完成量达到316个,超越其他所有模拟测试场景。更重要的是,返工时间减少了82%,反映出结合AI和结对编程的流程优化能持续降低缺陷率,提高代码质量。这一结果还映射出人为协作在控制无意义返工和避免陷入无效尝试上的独特优势。与人搭档能及时纠正错误思路,减少“再试一次”的时间浪费,尤其是在使用AI编码助手时,人机配合防止沉迷于多次无效提示的循环,显著提升整体工作效率。此类综合模拟表明,软件开发的真正加速不仅仅靠单一环节的提速,更需要整体流程的优化。拥堵的审核队列是内在瓶颈,任何只专注编写速度的提升都会被流程中的其他缓慢环节吞噬收益。

企业在采纳AI工具之前,更应先审视并精简工作流,减少不必要的手工中转和审查环节。主干开发和结对编程等敏捷实践为改善流程、降低沟通成本发挥着关键作用。技术创新应与管理优化并行,才能实现高效的软件交付体系。此外,缺陷率管理同样重要。模拟显示结对编程将缺陷率降至单人工作的60%以下,而AI辅助本身并未显著降低甚至可能增加返工,提示质量保障仍需依赖重复和准确的人工检查与协作。采用可衡量的指标如DORA(DevOps Research and Assessment)指标体系,结合团队反馈,可帮助科学评估AI工具带来的真实价值和潜在副作用。

展望未来,人工智能将在编程领域扮演越来越关键的助手角色,帮助开发者完成重复性高且规则明确的任务,加快原型设计和代码生成速度。但它绝非万能解,尤其在高复杂度的软件工程中,流程瓶颈和协作效率才是影响交付速度的核心因素。企业应以流程优化为根基,灵活引入AI工具,促进人与AI协同,推动智能化软件开发的全方位提升。总结来看,单纯依靠人工智能加快编写速度,未必能真正突破整体开发瓶颈。结对编程和主干开发能极大改善协作效率和减少返工,从而带来更短的交付周期和更高的代码质量。将AI与结对编程结合则实现了两者优势互补,最大化提升生产力。

软件团队应深入理解自身工作流中的瓶颈所在,针对性调整和引进技术,避免盲目追求“速度”,而忽视流程的顺畅和质量保障。如此方能在波澜壮阔的软件行业变革中立于不败之地,打造真正高效、可靠和可持续的开发生态。