亿万富翁,这一群体一直以来都被大众视为社会的极端存在。他们拥有远超普通人的财富,但与此同时,财富带来的不仅仅是物质上的富足,更多的是思维方式和行为模式的根本改变。很多人不禁会问:这些富豪为何不能像我们普通人一样思考与行动?他们的内心世界到底是怎样的?我们真的了解他们吗? 从心理学和社会学的角度来看,财富的积累与拥有不仅改变了一个人的生活方式,更深刻影响了他们的脑结构、情感反应和社会互动模式。一项在加州大学伯克利分校进行的著名实验表明,驾驶豪华车的富裕司机更倾向于无视交通规则,对行人表现出冷漠甚至轻视的态度。这种研究结果不仅印证了财富与反社会行为之间的关联,更揭示出财富对人类同理心的侵蚀作用。 财富增长导致的同理心下降并非偶然,而与脑神经活动的变化密切相关。

高收入者往往在识别人脸表情、关注他人需求等方面表现较弱,大脑中与“镜像神经元”相关的区域活跃度降低,令这些富人难以感受到普通人在遭遇困难时的情绪反应。这种现象并非不可逆转,但若缺乏必要的社会刺激和同理心训练,长时间的财富隔离很容易使个体陷入封闭的“权力泡沫”中。 而在社会结构层面,富人们往往享有更大的空间优势和社交选择的自由,居住在宽敞的豪宅,子女进入精英学校,与社会下层的接触日益减少。这样的生活圈层天然强化了他们对“他者”的疏离感,进一步加剧了财富带来的心理隔离。 亿万富翁的支配欲也是显而易见的。他们不满足于单纯的财富积累,更多的是对权力的极致追求。

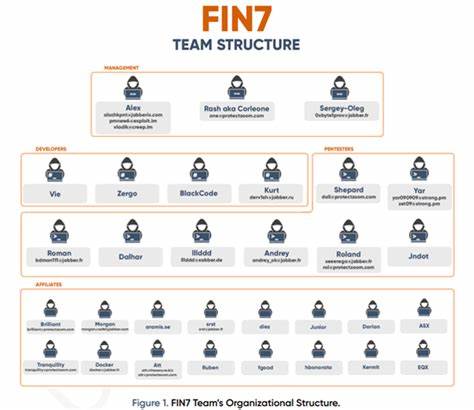

有观点认为,这种对掌控一切的渴望源自一种“社会达尔文主义”的心理逻辑——他们相信自己之所以富有,是因为天生具备更优越的基因和能力,因此理所当然应当主宰社会和政府。硅谷一些著名科技巨头们在公开言论中多次表达对“优胜劣汰”的理念推崇,支持打破传统规则和制度,建立新品种的社会秩序。 这些科技巨头不仅在商业领域呼风唤雨,甚至开始展现出对政治体制的干预与重塑野心。一些亿万富翁通过大量资金支持政治人物和政策,试图削弱政府的监管力量,将国家机器转型为“精英管理的科技公司”,让自己成为不受选民约束的实权决策者。这种姿态被批评者视为“技术极权主义”的萌芽。 更为引人关注的是,这群富豪对未来的畅想,往往充满了科幻色彩和对现实的逃避。

他们幻想借助超级人工智能、基因编辑和火星殖民等技术手段,实现人类的“超越”与“永生”。然而现实中的火星环境恶劣无比,空气稀薄且辐射剧烈,生存条件远逊于地球。社会学家和科学家普遍认为,这种“星际幸存者”的想法不仅脱离科学事实,更是对当前地球生态危机的一种逃避态度。 在人工智能领域,尽管虚拟助手和语言模型的快速发展令人瞩目,但很多技术专家指出,目前的AI仍远未达到“通用智能”水平,且存在高度依赖数据和算法训练的局限性。技术乐观主义者寄希望于AI解决气候变化和社会不平等等难题的想法,更多被视为乌托邦式幻想,缺乏切实可行的路径和具体策略。 事实上,许多技术和科学领域的领先人士对这些科技富豪的激进计划持保留甚至批评态度。

他们强调现实的科学限制、气候危机的紧迫性以及社会公平的必要性,呼吁将更多资源和关注集中于改善现有社会问题,而非追逐远不可及的科技神话。 另一方面,不少富豪的慈善行为也被看作是一种矛盾的体现。例如,亚马逊创始人杰夫·贝佐斯如果愿意,可以利用巨额财富彻底消除美国的无家可归现象,但他至今未作出足够有力的行动。而另一位亿万富翁沃伦·巴菲特,以简朴生活著称,并将大量财富捐赠慈善,被誉为“资本主义良心”。这也表明,财富的道德影响因个体差异而异,不能一概而论。 在历史长河中,美国的富豪们曾通过建立公共图书馆、公园和基础设施来展现他们对社会的责任感,以此正当化财富积累。

然而今日的科技寡头们更倾向于描绘一个基于算法和创新实现的未来乌托邦,而忽视当下数以千万计普通人的生活困境。这种未来主义视角虽富有吸引力,但也极易成为掩盖现实问题的迷雾。 随着财富的不断膨胀,亿万富翁的影响力正逐步超越国家治理体系,可谓进入了一种“财富奇点”状态。短短数秒内,个别富翁的净资产便可以增长数万美元,这种几何级数的积累,使得监管和制衡变得极其困难。社会学家担忧,这种趋势可能导致权力高度集中,民主制度遭受冲击,社会公平和正义面临严峻挑战。 针对这一局面,一些专家呼吁采取“激进的断联”策略,即大众有意识地减少对科技巨头的平台依赖,推动建立多元、去中心化的数字生态,以遏制权力过度集中。

同时,强化财富再分配机制、完善法律监管体系,以及提升公众对科技伦理和社会责任的认知,也被视为缓解矛盾的必要路径。 最终,亿万富翁为何与普通人“不同”,不仅是财富本身的数字差距,更是财富背后引发的心理、认知和社会结构的变化。这些变化塑造了一套独特的生活方式、价值观和未来观,使他们渐渐脱离普通大众的现实体验。理解这一点,对于探讨当代社会的发展走向、科技与政治的关系,以及如何构建更公正和谐的社会环境,具有不可忽视的重要意义。