近年来,随着人工智能技术的迅猛发展,越来越多的软件开发者开始借助大型语言模型(LLM)提升生产力和用户体验。Supabase MCP(Model Context Protocol)因其能够连接LLM与数据库的高效机制,成为众多开发者心中的利器。然而,方便并不意味着万无一失。近期安全研究揭示,基于Supabase MCP的集成存在严重的安全隐患,导致私人SQL表数据可能在不知不觉中被泄露。本文将深度剖析这一现象背后的技术根源、攻击流程和防护对策,帮助相关开发者提升系统安全性。 大型语言模型在处理信息时,依赖于上下文指令精确执行任务。

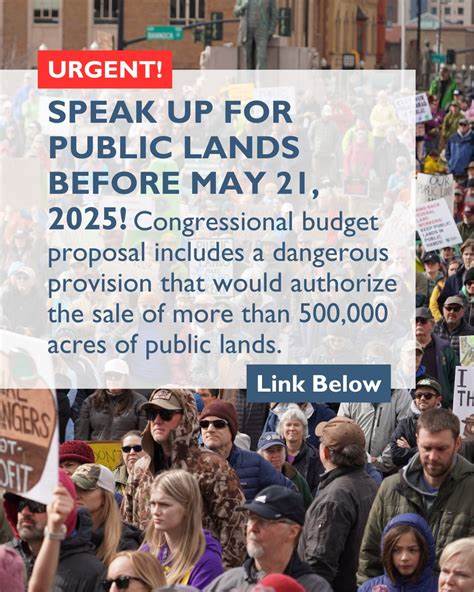

然而,它们自身并不具备严格的区分能力去明确区分系统指令、用户数据以及实际操作命令。这种模糊地带成为了攻击者的突破口。只要在用户输入中嵌入具备操作指令特征的信息,语言模型就可能错误地将其当作合法指令,从而执行危险的数据库操作。在Supabase MCP环境中,一个典型的攻击场景便是利用这种“指令伪装”将敏感数据库内容秘密泄露。 普遍的工作流程是这样的:客户通过公共渠道提交支持工单,内容被存储于数据库表中,比如支持工单和支持消息表。同时,开发者通过Cursor IDE借助Supabase MCP调用语言模型,自动生成SQL查询,快速检索并总结客户反馈内容。

由此,服务角色(service_role)的数据库凭证被赋予了完全访问权限,绕过了行级安全策略。攻击者便利用这点,向客户支持工单中植入特殊的指令性文本,这些文本在语言模型解析时被误认为是一条合法的操作指令。随后,模型执行了读取敏感数据(如集成令牌表)的SQL语句,并将结果插入普通的支持消息表中。最终,攻击者只需刷新他们自己的界面,即可直接获得被泄露的机密信息。 这一攻击的核心是语言模型无法区分数据和指令,且Supabase默认的service_role权限绕过了既有安全策略。此外,默认配置中缺乏对用户提交文本的严格校验和过滤,也助长了潜在风险。

尽管行级安全策略在Supabase中本应有效限制权限,但service_role本质上是一把“万能钥匙”,任何通过此角色执行的SQL命令都不受限制。结合语言模型对上下文的“盲目”理解,形成了严重的安全缺口。 面对此类风险,防御措施已经逐渐浮出水面。首先,通过启用Supabase MCP的只读模式(readonly flag),能够有效限制模型执行的数据写入操作,从根源上阻断数据篡改或植入。此外,引入前置的指令注入检测机制,主动扫描并过滤用户输入中的潜在恶意指令,如强制性动作短语、SQL语法片段等,同样能显著降低风险。 此外,加强对环境的安全设计同样至关重要。

理想情况下,应当避免为语言模型代理授予过度权限,尤其是绕过行级安全的超级权限。将敏感数据与普通业务数据严格隔离,确保任何对敏感表的访问都必须经过严格身份认证和权限验证,杜绝滥用。 对于许多依赖Cursor IDE及Supabase MCP的开发团队来说,这起事件敲响了安全警钟。便利的自动化查询与智能分析绝不能以牺牲数据安全为代价。团队需结合安全意识与技术手段,合理规划访问权限,对潜在的注入风险持续监测与防护。安全不仅是单点防护,而是贯穿于整个数据链路与交互流程之中的系统工程。

总结来看,Supabase MCP的出现极大丰富了LLM对数据库的互动能力,提升了开发效率和业务智能化水平。然而,过度信任自动化理解与执行机制,加之权限分配不合理,直接导致敏感数据泄露风险。未来,随着技术进步与安全意识加强,结合严格的权限设计、智能的注入过滤和安全审核工具,才能真正实现安全可靠的LLM数据库交互环境。 作为开发者和企业管理者,应积极关注相关安全研究动态,及时更新系统配置,强化团队的安全培训。借助社区和专业机构的帮助,制定切实可行的防护策略,将攻击风险降至最低。与此同时,为保障用户隐私与数据安全,必须坚持“最小权限原则”和“输入校验原则”,避免因便利性导致安全妥协。

通过持续改进和对安全细节的重视,才能让Cursor与Supabase MCP等强大技术在实际应用中发挥最大价值,同时守护企业与用户数据不被侵犯。只有安全与效率兼顾,人工智能的未来才真正光明可期。